Cerita dan Dongeng

Cerita dan dongeng merupakan jantung dari warisan budaya Indonesia, khususnya dalam menggambarkan gaya hidup zaman dahulu yang hidup tanpa teknologi. Melalui narasi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, kisah-kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi cermin nilai-nilai luhur, adat istiadat, serta kearifan lokal yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat masa lampau. Mereka merekam jejak interaksi manusia dengan alam, sesama, dan kepercayaan, menenun pelajaran moral dan identitas kolektif yang menjadi pondasi kebudayaan.

Dongeng Pengantar Tidur dari Nenek

Dahulu kala, nenek kami tidak memiliki gadget atau televisi untuk menghibur cucu-cucunya. Sebagai gantinya, mereka memiliki harta karun berupa cerita. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak atau gemerlap bintang, suara lembut nenek mulai bercerita. Dongeng pengantar tidur itu bukan sekadar kata-kata, melainkan jendela ke dunia di mana manusia hidup selaras dengan alam, menghormati sungai dan hutan, serta mempercayai kebijaksanaan yang tersimpan dalam setiap kejadian.

Melalui kisah-kisah seperti Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, atau Malin Kundang, nenek menanamkan pelajaran tentang kebaikan, kejujuran, dan konsekuensi dari perbuatan jahat. Setiap tokoh dan konfliknya mencerminkan adat dan tata krama kehidupan sehari-hari yang keras namun penuh kebersamaan. Dongeng dari nenek adalah sekolah kehidupan pertama, mengajarkan cara bertahan hidup dan menjadi manusia yang baik di sebuah dunia yang dijalani dengan tangan dan hati, tanpa bantuan mesin.

Dengan demikian, tradisi bercerita ini menjadi pengikat generasi dan penjaga memori kolektif. Ia adalah cara nenek kami mewariskan gaya hidup, nilai-nilai, dan kearifan zaman dahulu, memastikan bahwa meski teknologi datang, jiwa dan identitas budaya itu tidak akan pernah punah ditelan zaman.

Cerita Rakyat dan Legenda sebagai Pelajaran Moral

Cerita rakyat dan legenda berfungsi sebagai kurikulum moral yang hidup, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab melalui allegori dan metafora yang mudah dicerna. Mereka adalah konstitusi tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat, menuntun orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan.

Dalam kehidupan tanpa teknologi, interaksi sosial dan penghormatan kepada alam merupakan hal yang sentral. Cerita-cerita ini mengabadikan adat istiadat tersebut, menggambarkan bagaimana manusia bergantung pada komunitasnya dan lingkungan sekitar, serta menunjukkan konsekuensi nyata dari melanggar harmoni yang telah dijaga turun-temurun.

Pelajaran moral yang disampaikan bersifat universal dan abadi. Kisah tentang Malin Kundang mengajarkan bakti kepada orang tua, sementara legenda Sangkuriang memperingatkan tentang dosa dan kesombongan. Setiap dongeng adalah cermin yang memantulkan pilihan baik dan buruk serta hasil yang akan diterima, membentuk karakter dan moralitas individu dalam masyarakat.

Dengan demikian, cerita dan dongeng adalah sarana transmisi kebijaksanaan kolektif. Mereka bukan hanya hiburan di kala senja, tetapi merupakan mekanisme budaya yang ampuh untuk melestarikan etika, adat, dan cara hidup suatu bangsa untuk generasi-generasi berikutnya.

Mite dan Kepercayaan terhadap Makhluk Halus

Mite dan kepercayaan terhadap makhluk halus merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi kehidupan zaman dahulu. Keyakinan ini bukanlah takhayul belaka, melainkan sistem pengetahuan yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta yang gaib. Dalam kehidupan tanpa teknologi, dunia nyata dan dunia spiritual menyatu, menciptakan sebuah realitas di mana setiap gunung, hutan, atau sungai dipercaya memiliki penunggunya.

Kepercayaan ini memengaruhi setiap aspek adat dan kehidupan sehari-hari. Sebelum membuka lahan, masyarakat meminta izin kepada penguasa wilayah setempat. Ritual dan sesajen merupakan bahasa komunikasi dengan makhluk halus untuk menjaga harmoni dan menghindari kemarahan mereka. Hal ini menunjukkan sebuah gaya hidup yang penuh dengan kesadaran dan penghormatan, di mana manusia tidak merasa sebagai penguasa alam, melainkan bagian darinya yang harus hidup selaras.

Figur-figur seperti Nyi Roro Kidul, Tuyul, atau Dewi Sri adalah entitas yang hidup dalam imajinasi kolektif dan diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap nasib manusia. Kisah tentang mereka berfungsi sebagai panduan perilaku dan penjelas untuk fenomena alam yang tidak dapat dipahami. Dengan demikian, mite dan kepercayaan ini menjadi kerangka moral dan spiritual yang menuntun masyarakat menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat.

Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan leluhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, jauh sebelum teknologi modern menyentuh setiap aspek keseharian. Kehidupan saat itu dijalani dengan mengandalkan kearifan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan harmoni dengan alam, yang kesemuanya terangkum dalam berbagai ritual, cerita, dan norma sosial yang dipatuhi secara turun-temurun.

Upacara Adat Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan leluhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, jauh sebelum teknologi modern menyentuh setiap aspek keseharian. Kehidupan saat itu dijalani dengan mengandalkan kearifan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan harmoni dengan alam, yang kesemuanya terangkum dalam berbagai ritual, cerita, dan norma sosial yang dipatuhi secara turun-temurun.

Upacara adat kelahiran dimulai sejak masa kehamilan, seperti tradisi “mitoni” atau “tingkeban” di Jawa yang memohon keselamatan bagi ibu dan janin. Setelah lahir, rangkaian ritual seperti pemotongan tali pusar dan pemberian nama dilakukan dengan penuh makna, melibatkan sesajen dan doa kepada leluhur serta kekuatan alam. Setiap tahapan adalah syukur dan permohonan agar sang bayi dilindungi dan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Pernikahan adat adalah peristiwa agung yang menyatukan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Prosesinya rumit dan sarat simbol, mulai dari lamaran, pertunangan, hingga puncak akad dan resepsi. Tradisi seperti “siraman” dalam adat Jawa atau “mapacci” dalam adat Bugis penuh dengan nasihat dan doa untuk kehidupan berumah tangga yang sakinah. Semua dijalankan dengan gotong royong dan kekeluargaan, mencerminkan solidaritas sosial yang kuat.

Upacara kematian dilakukan untuk menghormati yang meninggal dan mendoakannya agar tenang di alam baka. Masyarakat percaya roh leluhur tetap menjaga keturunanannya, sehingga ritual seperti “nyewu” dalam tradisi Jawa atau penguburan di tebing batu bagi suku Toraja dilaksanakan dengan khidmat. Prosesi ini juga menjadi perekat hubungan kekerabatan, di mana sanak keluarga dan tetangga berkumpul untuk memberikan dukungan dan melaksanakan kewajiban secara bersama-sama.

Tata Krama dan Sopan Santun dalam Pergaulan

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan leluhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, jauh sebelum teknologi modern menyentuh setiap aspek keseharian. Kehidupan saat itu dijalani dengan mengandalkan kearifan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan harmoni dengan alam, yang kesemuanya terangkum dalam berbagai ritual, cerita, dan norma sosial yang dipatuhi secara turun-temurun.

Tata krama dan sopan santun dalam pergaulan merupakan jiwa dari interaksi sosial masa lalu. Setiap individu diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menjaga tutur kata serta perilaku di hadapan orang lain. Sikap merendahkan hati, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan bahasa halus kepada orang yang dihormati adalah cerminan dari budi pekerti luhur yang dijunjung tinggi.

Nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini melalui nasihat langsung, teladan, dan terutama melalui cerita serta dongeng yang disampaikan secara lisan. Kisah-kisah rakyat menjadi kurikulum hidup yang mengajarkan konsekuensi dari perbuatan tidak sopan dan keuntungan dari berperilaku santun, sehingga setiap orang memahami posisi dan perannya dalam tatanan masyarakat yang kolektif.

Dalam kehidupan sehari-hari, sopan santun juga terwujud dalam adat bertamu dan menerima tamu. Seorang tamu disambut dengan hangat dan dijamu sebaik-baiknya, sementara si empunya rumah menunjukkan keramahannya. Semua ini dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, karena telah menjadi bagian dari karakter dan identitas bersama yang dijaga untuk memelihara keharmonisan hidup.

Gotong Royong sebagai Bagian dari Kehidupan

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan leluhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, jauh sebelum teknologi modern menyentuh setiap aspek keseharian. Kehidupan saat itu dijalani dengan mengandalkan kearifan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan harmoni dengan alam, yang kesemuanya terangkum dalam berbagai ritual, cerita, dan norma sosial yang dipatuhi secara turun-temurun.

Gotong royong adalah napas dari kehidupan bermasyarakat pada masa itu. Setiap pekerjaan, mulai dari membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menggarap sawah, dilakukan secara bersama-sama. Semua warga terlibat tanpa mengharap imbalan uang, karena yang dijunjung tinggi adalah semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Nilai ini mengajarkan bahwa kemandirian suatu komunitas dibangun di atas fondasi saling membantu dan peduli terhadap sesama.

Konsep gotong royong ini juga tercermin dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Seluruh warga kampung secara sukarela turun tangan menyiapkan kebutuhan upacara, mulai dari memasak, mendirikan tenda, hingga mengurus tamu. Aktivitas ini tidak hanya mempermudah pekerjaan yang berat, tetapi juga memperkuat ikatan solidaritas dan kekeluargaan antarwarga. Gotong royong menjadi mekanisme alami untuk memelihara kohesi sosial dan kesejahteraan komunitas.

Dengan demikian, gotong royong bukan sekadar kerja bakti, melainkan filosofi hidup yang menekankan kolektivitas, rasa saling memiliki, dan tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Ia adalah manifestasi nyata dari kehidupan yang dijalani dengan hati dan kebersamaan, jauh sebelum individualisme muncul akibat perkembangan teknologi.

Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia zaman dahulu dijalani dengan ritme yang sangat berbeda, mengandalkan kearifan lokal dan kebersamaan yang erat. Tanpa sentuhan teknologi modern, setiap aktivitas mulai dari bercocok tanam, memasak, hingga merawat keluarga dilakukan dengan tangan dan bergotong royong. Interaksi sosial yang hangat dan penghormatan mendalam terhadap alam serta adat istiadat menjadi penuntun utama dalam menjalani hari, menciptakan sebuah mosaik budaya yang kaya akan nilai dan makna.

Bercocok Tanam dan Berburu untuk Memenuhi Kebutuhan

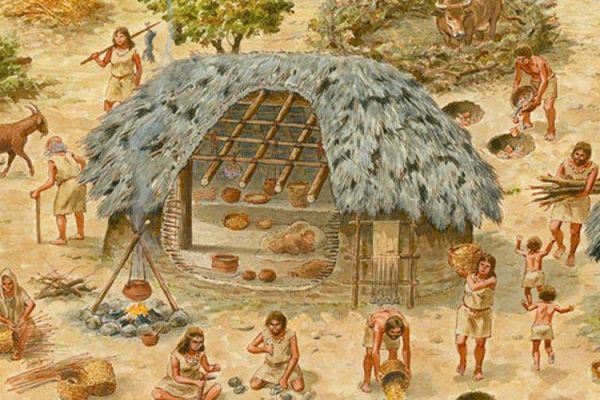

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dahulu sangat bergantung pada aktivitas bercocok tanam dan berburu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka hidup selaras dengan alam, mengenal musim dan membaca tanda-tanda untuk menentukan waktu tanam dan waktu berburu. Setiap keluarga biasanya menggarap sepetak ladang atau sawah, menanam padi, umbi-umbian, dan sayuran dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti tongkat kayu dan pacul yang dibuat sendiri.

Berburu merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh para lelaki untuk mendapatkan sumber protein. Mereka berburu babi hutan, rusa, atau burung dengan tombak, panah, dan perangkap. Hasil buruan tidak pernah dimakan sendiri, melainkan dibagi secara adil kepada seluruh anggota kelompok atau warga kampung sebagai wujud nilai kebersamaan. Kegiatan ini juga diliputi oleh berbagai pantangan dan ritual untuk meminta izin dan keselamatan dari penguasa alam dan hewan buruan.

Semua pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang baik, teknik berburu, dan pengolahan hasil alam diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan dan contoh langsung. Anak-anak diajari sejak dini untuk terlibat dalam kegiatan ringan, sehingga ketika dewasa mereka telah menguasai seluruh keahlian yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dengan cara inilah mereka memastikan keberlangsungan hidup komunitas mereka dari waktu ke waktu.

Mengolah Hasil Bumi dan Mengawetkan Makanan

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dahulu sangat bergantung pada aktivitas bercocok tanam dan berburu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka hidup selaras dengan alam, mengenal musim dan membaca tanda-tanda untuk menentukan waktu tanam dan waktu berburu. Setiap keluarga biasanya menggarap sepetak ladang atau sawah, menanam padi, umbi-umbian, dan sayuran dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti tongkat kayu dan pacul yang dibuat sendiri.

Berburu merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh para lelaki untuk mendapatkan sumber protein. Mereka berburu babi hutan, rusa, atau burung dengan tombak, panah, dan perangkap. Hasil buruan tidak pernah dimakan sendiri, melainkan dibagi secara adil kepada seluruh anggota kelompok atau warga kampung sebagai wujud nilai kebersamaan. Kegiatan ini juga diliputi oleh berbagai pantangan dan ritual untuk meminta izin dan keselamatan dari penguasa alam dan hewan buruan.

Semua pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang baik, teknik berburu, dan pengolahan hasil alam diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan dan contoh langsung. Anak-anak diajari sejak dini untuk terlibat dalam kegiatan ringan, sehingga ketika dewasa mereka telah menguasai seluruh keahlian yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dengan cara inilah mereka memastikan keberlangsungan hidup komunitas mereka dari waktu ke waktu.

Mengolah hasil bumi adalah tugas harian yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Para perempuan dengan terampil mengubah padi menjadi beras dengan cara ditumbuk menggunakan lesung dan alu. Umbi-umbian dan sayuran segar diolah menjadi hidangan sederhana yang lezat dengan bumbu-bumbu alami yang ditanam sendiri di pekarangan rumah. Tidak ada yang terbuang; setiap bagian dari tanaman dimanfaatkan, baik untuk konsumsi, obat-obatan, maupun keperluan lainnya.

Mengawetkan makanan adalah keahlian penting untuk menghadapi masa paceklik. Ikan dan daging diawetkan dengan cara diasinkan atau dikeringkan di bawah terik matahari. Proses pengasapan juga lazim digunakan untuk memberi rasa dan memperpanjang usia simpan. Untuk hasil bumi seperti buah-buahan, mereka membuatnya menjadi manisan atau selai yang disimpan dalam wadah-wadah dari alam. Semua teknik ini adalah bentuk kearifan lokal yang menjamin ketahanan pangan keluarga sepanjang tahun.

Kegiatan mengolah dan mengawetkan ini sering kali dilakukan secara berkelompok. Para perempuan berkumpul sambil berbagi tugas dan cerita, menciptakan suasana kebersamaan yang erat. Melalui kegiatan inilah pengetahuan tentang resep, teknik pengawetan, dan nilai-nilai kegotongroyongan diwariskan, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan kelangsungan hidup masyarakat.

Bermain Permainan Tradisional di Waktu Luang

Di sela-sela waktu luang, anak-anak zaman dahulu memenuhi lapangan dan halaman dengan canda tawa melalui berbagai permainan tradisional. Petak umpet, gobak sodor, dan congklak menjadi sarana hiburan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga melatih ketangkasan fisik, strategi berpikir, dan kerjasama dalam kelompok.

Permainan seperti egrang atau lompat tali mengajarkan ketekunan dan keseimbangan. Setiap permainan dilakukan dengan alat-alat sederhana yang dibuat dari bahan alam, seperti batang bambu, kayu, atau bahkan hanya menggunakan batu dan lubang di tanah. Interaksi sosial terjadi secara langsung, tanpa perantara layar, sehingga melatih kemampuan berkomunikasi dan membaca ekspresi satu sama lain.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang memperkuat ikatan persahabatan dan kekeluargaan. Melalui permainan, nilai-nilai seperti sportivitas, kejujuran, dan menghargai lawan main ditanamkan sejak dini, menjadi fondasi karakter yang kokoh untuk kehidupan mereka di masa depan.

Komunikasi dan Interaksi Sosial

Komunikasi dan interaksi sosial pada zaman dahulu dibangun di atas fondasi kebersamaan dan kearifan lokal yang dalam, jauh sebelum teknologi modern mengubah cara manusia berhubungan. Interaksi terjadi secara langsung dan penuh makna, diwariskan melalui cerita lisan, adat istiadat, dan kegiatan gotong royong yang merekatkan komunitas. Setiap tutur kata, ritual, dan kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai hidup yang menjunjung tinggi harmoni dengan alam dan keselarasan sosial.

Berkirim Kabar melalui Surat dan Jasa Pengantar

Komunikasi dan interaksi sosial pada zaman dahulu memiliki ritme yang sangat berbeda, di mana surat dan jasa pengantar memainkan peran penting dalam menjaga silaturahmi. Tanpa kehadiran teknologi digital, setiap huruf yang ditorehkan di atas kertas bukan sekadar pesan, melainkan curahan perasaan dan pemikiran yang dikirim dengan penuh kesabaran dan harap. Proses menunggu balasan surat menjadi sebuah ritual yang melatih kesabaran dan memperdalam makna setiap kabar yang diterima.

Jasa pengantar, yang sering kali dilakukan oleh seorang tukang pos atau kurir khusus, menjadi penghubung nyata antara orang yang berjauhan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menempuh perjalanan jauh, melewati sungai dan hutan, hanya untuk memastikan sepucuk surat sampai ke tangan yang tepat. Kehadiran mereka selalu dinantikan dan disambut dengan sukacita, karena membawa kabar dari sanak keluarga atau sahabat di rantau.

- Surat ditulis dengan tangan menggunakan tinta dan pena, menunjukkan ketulusan dan usaha ekstra dari pengirim.

- Penggunaan bahasa yang santun dan struktur kalimat yang dipikirkan matang-matang, mencerminkan nilai kesopanan yang dijunjung tinggi.

- Surat sering disertai dengan benda-benda kenangan, seperti foto atau helai bunga kering, untuk memperkuat ikatan emosional.

- Jasa pengantar mengandalkan transportasi tradisional, seperti sepeda, kuda, atau perahu, yang membutuhkan waktu lama namun penuh ketekunan.

- Setiap surat yang sampai menjadi peristiwa penting, dibaca berulang kali bahkan dibagikan kepada seluruh keluarga, memperkuat interaksi sosial dalam komunitas.

Berkumpul dan Berinteraksi Langsung di Warung atau Lapangan

Komunikasi dan interaksi sosial pada zaman dahulu menemukan ruangnya yang paling hidup dan nyata di warung kopi dan lapangan desa. Warung kopi berfungsi lebih dari sekadar tempat membeli minuman; ia adalah pusat informasi, tempat berbagi cerita, dan ruang di mana masalah-masalah masyarakat dibicarakan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Di sanalah kabar tentang panen, acara adat, atau berita dari desa tetangga disebarluaskan secara lisan, dari satu orang ke orang lainnya.

Lapangan atau alun-alun desa menjadi jantung interaksi sosial yang lebih luas. Tempat ini menjadi saksi bisu berbagai aktivitas komunitas, mulai dari latihan bela diri, persiapan upacara adat, hingga tempat anak-anak bermain permainan tradisional. Setiap individu terlibat langsung, bertatap muka, berjabat tangan, dan membaca bahasa tubuh satu sama lain, sehingga menciptakan ikatan emosional dan empati yang kuat.

Tanpa gangguan gawai atau layar, setiap pertemuan di warung dan lapangan dilakukan dengan kesadaran penuh. Percakapan mengalir secara alami, penuh dengan tawa, debat, dan pertukaran ide. Nilai-nilai seperti menghormati pendapat orang lain, kesabaran menunggu giliran bicara, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan nasihat terasah dalam interaksi langsung seperti ini, memperkuat kohesi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Musyawarah untuk Mufakat dalam Mengambil Keputusan

Komunikasi dan interaksi sosial dalam kehidupan tanpa teknologi dibangun di atas nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan yang mendalam. Musyawarah untuk mufakat menjadi jantung dari pengambilan keputusan, di mana setiap suara didengar dan dicari titik temu yang mengutamakan kepentingan bersama. Proses ini mencerminkan harmoni dan kesadaran kolektif yang menjadi panduan hidup.

Dalam musyawarah, para tetua dan anggota masyarakat berkumpul, seringkali di balai adat atau tempat keramat, untuk membicarakan suatu perkara. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dengan sikap sopan dan bahasa yang santun. Tujuannya bukan untuk menang dalam berdebat, tetapi untuk mencapai konsensus yang dirasakan adil oleh seluruh pihak, memperkuat solidaritas dan rasa saling memiliki.

Keputusan yang dihasilkan dari mufakat dianggap sebagai keputusan yang telah mendapat restu dari leluhur dan alam semesta, sehingga memiliki kekuatan yang mengikat secara moral dan spiritual. Dengan cara ini, masyarakat zaman dahulu menjalankan tata kelola kehidupan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam beserta para penunggunya.

Kearifan Lokal dan Pengobatan

Kearifan lokal dalam pengobatan tradisional merupakan inti dari kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, yang hidup harmonis dengan alam tanpa bergantung pada teknologi modern. Pengetahuan tentang ramuan herbal, teknik pijat, dan ritual penyembuhan diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan dan praktik langsung. Setiap pengobatan tidak hanya ditujukan untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan spiritual dan hubungan dengan alam, mencerminkan filosofi hidup yang holistik dan penuh penghormatan.

Mengenal Ramuan Tradisional dan Tanaman Obat

Kearifan lokal dalam pengobatan tradisional merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Pengetahuan tentang berbagai ramuan dan tanaman obat diturunkan secara turun-temurun, menjadi penopang utama kesehatan masyarakat sebelum adanya fasilitas medis modern.

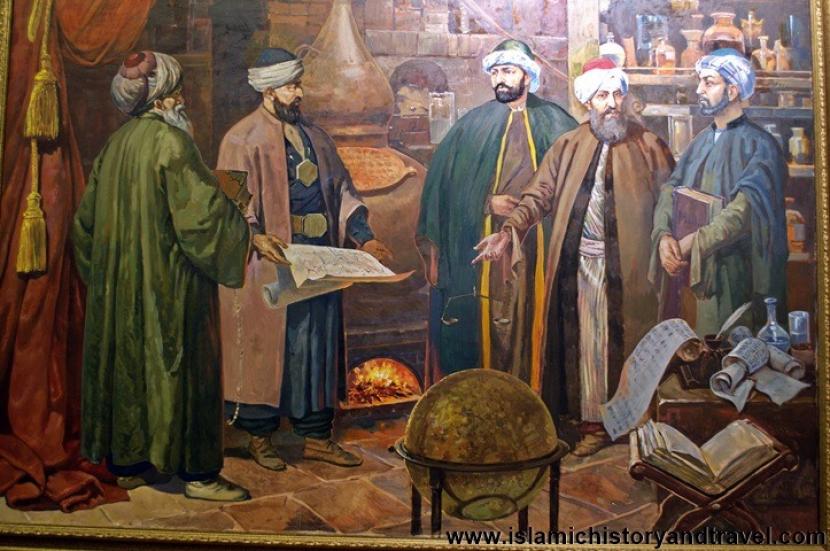

Para tabib atau dukun pengobatan memiliki kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Setiap daun, akar, kulit batang, dan bunga memiliki khasiat tertentu yang telah teruji oleh waktu. Ramuan-ramuan ini diracik dengan cermat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dari yang ringan hingga yang berat.

Proses pengobatan tidak hanya sekadar meminum jamu. Seringkali ia disertai dengan ritual-ritual tertentu dan doa-doa yang dipanjatkan kepada leluhur atau kekuatan alam. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa penyembuhan harus meliputi aspek fisik dan spiritual seseorang, menyeimbangkan kembali hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Pemijatan tradisional atau urut juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pengobatan. Teknik-teknik pijat tertentu diketahui dapat melancarkan peredaran darah dan mengembalikan energi tubuh. Pengetahuan tentang titik-titik tubuh ini adalah bentuk kearifan lokal yang mendalam.

Kegiatan meracik dan meminum jamu telah menjadi ritual harian bagi banyak keluarga. Para perempuanlah yang biasanya menjadi penjaga pengetahuan ini, dengan terampil mengolah tanaman di pekarangan rumah menjadi minuman yang menyehatkan. Tradisi ini memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, di mana kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, pengobatan tradisional bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi juga tentang pencegahan dan pemeliharaan harmoni hidup. Ia adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang kita hidup bijak dengan memanfaatkan segala yang disediakan oleh alam secara berkelanjutan dan penuh rasa syukur.

Peran Dukun atau Tabib dalam Masyarakat

Kearifan lokal dalam pengobatan tradisional merupakan inti dari kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, yang hidup harmonis dengan alam tanpa bergantung pada teknologi modern. Pengetahuan tentang ramuan herbal, teknik pijat, dan ritual penyembuhan diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan dan praktik langsung. Setiap pengobatan tidak hanya ditujukan untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan spiritual dan hubungan dengan alam, mencerminkan filosofi hidup yang holistik dan penuh penghormatan.

Para dukun atau tabib memegang peran sentral dan sangat dihormati dalam struktur sosial masyarakat. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menjembatani dunia fisik dengan dunia spiritual. Peran mereka melampaui sekadar penyembuh, karena juga bertindak sebagai penasihat spiritual, pemimpin ritual adat, dan penjaga keseimbangan kosmis dalam komunitas. Kehadiran mereka adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan seorang dukun tentang tanaman obat sangat luas dan mendalam. Mereka mengenali setiap khasiat dari akar, daun, kulit batang, dan bunga yang tumbuh di sekitar lingkungan hidup masyarakat. Racikan jamu dan ramuan dibuat dengan cermat berdasarkan diagnosa yang tidak hanya melihat gejala fisik, tetapi juga kondisi emosional dan spiritual seseorang. Proses diagnosis sering kali melibatkan pembacaan mimpi, meditasi, atau komunikasi dengan leluhur.

Ritual dan mantra menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pengobatan yang dilakukan oleh seorang dukun. Sebelum memetik tanaman obat dari hutan, mereka sering kali melakukan sesajen atau meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa alam. Hal ini menunjukkan hubungan timbal balik yang penuh hormat antara manusia dan alam. Setiap ramuan yang diberikan biasanya disertai dengan doa-doa untuk memperkuat khasiat penyembuhannya.

Pemijatan tradisional atau urut adalah keahlian lain yang dikuasai oleh para tabib. Teknik ini tidak hanya untuk mengobati keseleo atau pegal-pegal, tetapi juga untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Pengetahuan tentang titik-titik tubuh dan aliran energi ini merupakan warisan leluhur yang dijaga ketat dan hanya diajarkan kepada penerus yang dipandang layak dan memiliki bakat.

Dengan demikian, peran dukun dan tabib adalah manifestasi dari kearifan lokal yang utuh. Mereka adalah pustaka hidup yang berjalan, menjaga kesehatan komunitas dengan cara-cara yang berkelanjutan dan selaras dengan alam, jauh sebelum konsep pengobatan modern dikenal.

Petuah dan Pantangan yang Dipercaya Turun-Temurun

Kearifan lokal dalam pengobatan tradisional merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Pengetahuan tentang berbagai ramuan dan tanaman obat diturunkan secara turun-temurun, menjadi penopang utama kesehatan masyarakat sebelum adanya fasilitas medis modern.

Para tabib atau dukun pengobatan memiliki kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Setiap daun, akar, kulit batang, dan bunga memiliki khasiat tertentu yang telah teruji oleh waktu. Ramuan-ramuan ini diracik dengan cermat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dari yang ringan hingga yang berat.

Proses pengobatan tidak hanya sekadar meminum jamu. Seringkali ia disertai dengan ritual-ritual tertentu dan doa-doa yang dipanjatkan kepada leluhur atau kekuatan alam. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa penyembuhan harus meliputi aspek fisik dan spiritual seseorang, menyeimbangkan kembali hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Pemijatan tradisional atau urut juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pengobatan. Teknik-teknik pijat tertentu diketahui dapat melancarkan peredaran darah dan mengembalikan energi tubuh. Pengetahuan tentang titik-titik tubuh ini adalah bentuk kearifan lokal yang mendalam.

Kegiatan meracik dan meminum jamu telah menjadi ritual harian bagi banyak keluarga. Para perempuanlah yang biasanya menjadi penjaga pengetahuan ini, dengan terampil mengolah tanaman di pekarangan rumah menjadi minuman yang menyehatkan. Tradisi ini memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, di mana kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, pengobatan tradisional bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi juga tentang pencegahan dan pemeliharaan harmoni hidup. Ia adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang kita hidup bijak dengan memanfaatkan segala yang disediakan oleh alam secara berkelanjutan dan penuh rasa syukur.