Cerita Rakyat dan Dongeng

Cerita rakyat dan dongeng merupakan warisan tak ternilai yang mengalir dari mulut ke mulut, menjadi cermin kebudayaan tempo dulu. Melalui kisah-kisah penuh kearifan, fantasi, dan petualangan, tradisi lisan ini tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi sarana untuk meneruskan adat istiadat, nilai-nilai kehidupan, serta gambaran nyata tentang keseharian orang zaman dahulu, menjadikannya jendela untuk memahami jiwa dan semangat nenek moyang.

Dongeng Pengantar Tidur yang Sarat Makna

Pada masa itu, dongeng pengantar tidur bukan sekadar hiburan semata, melainkan ruang kelas pertama bagi generasi muda. Di bawah cahaya pelita atau gemerlap bintang, orang tua dengan penuh kesabaran merajut kata-kata menjadi kisah-kisah penuh teladan. Setiap tokoh, baik manusia, hewan, maupun makhluk gaib, membawa pesan moral yang dalam tentang kejujuran, kesetiaan, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama serta alam.

Kebiasaan bercerita ini merefleksikan adat dan tata krama kehidupan sehari-hari yang sangat dijunjung tinggi. Kisah-kisah seperti Malin Kundang yang mengajarkan bakti kepada orang tua, atau Timun Mas yang penuh dengan nilai keberanian dan kecerdikan, adalah gambaran nyata dari nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam masyarakat. Dongeng menjadi benang pengikat yang menyatukan generasi, mengukuhkan identitas budaya, dan menjadi pedoman hidup yang abadi.

Dengan demikian, setiap dongeng yang dituturkan adalah sebuah pelestarian. Ia adalah cara nenek moyang kita menitipkan pengetahuan, falsafah hidup, serta gambaran dunia mereka yang penuh dengan ketulusan dan spiritualitas. Tradisi lisan ini adalah jantung dari budaya tempo dulu, yang terus berdetak menyampaikan warisan nilai untuk masa depan.

Mite dan Legenda Asal-Usul Tempat

Cerita rakyat dan dongeng merupakan warisan tak ternilai yang mengalir dari mulut ke mulut, menjadi cermin kebudayaan tempo dulu. Melalui kisah-kisah penuh kearifan, fantasi, dan petualangan, tradisi lisan ini tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi sarana untuk meneruskan adat istiadat, nilai-nilai kehidupan, serta gambaran nyata tentang keseharian orang zaman dahulu, menjadikannya jendela untuk memahami jiwa dan semangat nenek moyang.

Pada masa itu, dongeng pengantar tidur bukan sekadar hiburan semata, melainkan ruang kelas pertama bagi generasi muda. Di bawah cahaya pelita atau gemerlap bintang, orang tua dengan penuh kesabaran merajut kata-kata menjadi kisah-kisah penuh teladan. Setiap tokoh, baik manusia, hewan, maupun makhluk gaib, membawa pesan moral yang dalam tentang kejujuran, kesetiaan, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama serta alam.

Kebiasaan bercerita ini merefleksikan adat dan tata krama kehidupan sehari-hari yang sangat dijunjung tinggi. Kisah-kisah seperti Malin Kundang yang mengajarkan bakti kepada orang tua, atau Timun Mas yang penuh dengan nilai keberanian dan kecerdikan, adalah gambaran nyata dari nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam masyarakat. Dongeng menjadi benang pengikat yang menyatukan generasi, mengukuhkan identitas budaya, dan menjadi pedoman hidup yang abadi.

- Mite: Berkisah tentang dewa-dewi dan penciptaan alam semesta, seperti Nyai Roro Kidul yang diyakini sebagai penguasa Laut Selatan, mencerminkan kepercayaan dan spiritualitas masyarakat terhadap kekuatan gaib dan alam.

- Legenda Asal-Usul Tempat: Menjelaskan latar belakang sejarah atau geografis suatu daerah, misalnya Legenda Tangkuban Perahu yang menceritakan asal-muasal gunung tersebut dari perahu Sangkuriang yang ditendang, mengabadikan memori kolektif tentang suatu tempat.

- Fabel: Menampilkan binatang sebagai tokoh yang bertingkah laku seperti manusia, seperti Kancil yang cerdik, digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan pelajaran moral secara halus dan menghibur.

Dengan demikian, setiap dongeng yang dituturkan adalah sebuah pelestarian. Ia adalah cara nenek moyang kita menitipkan pengetahuan, falsafah hidup, serta gambaran dunia mereka yang penuh dengan ketulusan dan spiritualitas. Tradisi lisan ini adalah jantung dari budaya tempo dulu, yang terus berdetak menyampaikan warisan nilai untuk masa depan.

Fabel dengan Tokoh Binatang yang Bijak

Dalam khazanah cerita rakyat, fabel dengan tokoh binatang yang bijak menempati posisi istimewa sebagai sarana penyampai nilai-nilai luhur. Binatang seperti Kancil bukan sekadar karakter fiksi, melainkan simbol kecerdikan dan akal budi yang digunakan untuk mengajarkan cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Cerita-cerita ini dengan cerdik mencerminkan dinamika sosial dan kearifan lokal masyarakat tempo dulu dalam berinteraksi.

Fabel berfungsi sebagai media pendidikan moral yang halus namun efektif. Melalui perilaku tokoh-tokoh binatang yang bijaksana atau yang licik, masyarakat diajak untuk merenungkan konsekuensi dari setiap tindakan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan disampaikan melalui alegori, membuatnya mudah dicerna dan diingat oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Kebiasaan menuturkan fabel juga menunjukkan kedekatan masyarakat zaman dulu dengan alam. Pemilihan binatang sebagai tokoh utama merefleksikan pengamatan yang mendalam terhadap perilaku fauna dan keyakinan bahwa alam menyimpan banyak pelajaran hidup. Cerita ini menjadi jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan lingkungan sekitarnya, menegaskan pentingnya hidup harmonis dan saling menghargai.

Dengan demikian, fabel binatang yang bijak adalah cermin dari kearifan kolektif nenek moyang. Ia adalah warisan budaya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjaga tata krama sosial yang telah dijunjung tinggi turun-temurun.

Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat dan tradisi merupakan napas kehidupan masyarakat zaman dulu yang mengatur setiap aspek keseharian, mulai dari cara berinteraksi, bermasyarakat, hingga menghormati alam dan leluhur. Kebiasaan orang dulu ini terpatri dalam cerita rakyat, upacara adat, dan tata krama yang menjadi pedoman hidup, mencerminkan sebuah dunia di mana nilai-nilai kebijaksanaan, gotong royong, dan spiritualitas dijunjung tinggi sebagai inti dari identitas budaya.

Upacara Adat Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian

Adat istiadat dan tradisi merupakan napas kehidupan masyarakat zaman dulu yang mengatur setiap aspek keseharian, mulai dari cara berinteraksi, bermasyarakat, hingga menghormati alam dan leluhur. Kebiasaan orang dulu ini terpatri dalam cerita rakyat, upacara adat, dan tata krama yang menjadi pedoman hidup, mencerminkan sebuah dunia di mana nilai-nilai kebijaksanaan, gotong royong, dan spiritualitas dijunjung tinggi sebagai inti dari identitas budaya.

Upacara adat kelahiran adalah peristiwa pertama yang disambut dengan sukacita dan ritual sakral. Prosesi seperti pemotongan tali pusar atau pemberian nama seringkali disertai dengan doa-doa dan sesajen sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dan leluhur agar sang bayi diberkati kesehatan, kecerdasan, dan kehidupan yang baik di masa depan. Tradisi ini menegaskan betapa masyarakat sangat menghargai setiap tahapan kehidupan manusia.

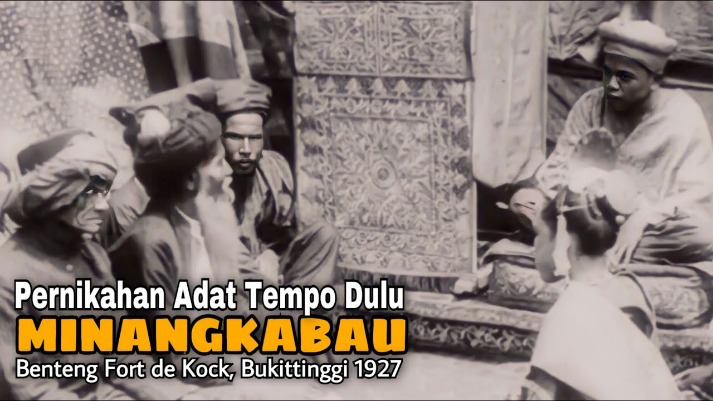

Pernikahan adat bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan peristiwa agung yang menyatukan dua keluarga besar dengan segala adat dan aturannya. Prosesi yang rumit, mulai dari lamaran, siraman, hingga akad nikah, sarat dengan simbol-simbol dan makna filosofis mendalam tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Setiap tahapan dirancang untuk mengukuhkan komitmen dan doa restu dari seluruh masyarakat.

Upacara kematian dalam budaya tempo dulu dilakukan dengan penuh khidmat dan penghormatan terakhir. Ritual seperti tahlilan, selamatan, dan ziarah kubur bukanlah tanda kesedihan semata, melainkan perwujudan dari keyakinan akan kehidupan setelah mati dan bentuk bakti anak cucu kepada yang telah pergi. Tradisi ini mencerminkan sikap masyarakat yang menerima kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh ketabahan dan keikhlasan.

Tata Krama dan Sopan Santun dalam Pergaulan

Adat istiadat dan tradisi merupakan napas kehidupan masyarakat zaman dulu yang mengatur setiap aspek keseharian, mulai dari cara berinteraksi, bermasyarakat, hingga menghormati alam dan leluhur. Kebiasaan orang dulu ini terpatri dalam cerita rakyat, upacara adat, dan tata krama yang menjadi pedoman hidup, mencerminkan sebuah dunia di mana nilai-nilai kebijaksanaan, gotong royong, dan spiritualitas dijunjung tinggi sebagai inti dari identitas budaya.

Tata krama dan sopan santun dalam pergaulan adalah cerminan langsung dari nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Setiap gerak-gerik dan tutur kata memiliki aturan yang tidak tertulis namun dipatuhi secara kolektif, menciptakan harmoni dan kehormatan dalam interaksi sosial. Hal ini bukan hanya tentang formalitas, melainkan penghayatan mendalam terhadap martabat diri dan orang lain.

- Bahasa yang digunakan sangat memperhatikan tingkat usia dan status sosial, seperti penggunaan bahasa halus (krama) ketika berbicara dengan orang yang lebih tua sebagai wujud penghormatan.

- Sikap tubuh seperti membungkukkan badan sedikit ketika berjalan di depan orang yang sedang duduk atau tidak duduk dengan bersila di tempat yang tidak semestinya menunjukkan kesadaran akan ruang dan etika.

- Kebiasaan gotong royong atau kerja bakti tanpa pamrih adalah praktik nyata dari tata krama bermasyarakat, di mana kepentingan bersama selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi.

- Menghormati tamu dengan sepenuh hati, ditunjukkan dengan menyuguhkan hidangan terbaik dan memperlakukan mereka layaknya keluarga, merupakan kewajiban yang melekat dalam adat pergaulan.

- Nasihat dan petuah dari orang tua ditampung dengan sikap mendengar dan tangan terbuka, karena mereka dianggap sebagai sumber kearifan dan pengalaman hidup yang tak ternilai.

Dengan demikian, adat istiadat dan tata krama bukanlah sekadar rutinitas, melainkan kerangka hidup yang membentuk karakter, memelihara keteraturan sosial, dan melestarikan warisan budi pekerti luhur untuk generasi penerus.

Sistem Gotong Royong dan Kekerabatan

Adat istiadat dan tradisi merupakan napas kehidupan masyarakat zaman dulu yang mengatur setiap aspek keseharian, mulai dari cara berinteraksi, bermasyarakat, hingga menghormati alam dan leluhur. Kebiasaan orang dulu ini terpatri dalam cerita rakyat, upacara adat, dan tata krama yang menjadi pedoman hidup, mencerminkan sebuah dunia di mana nilai-nilai kebijaksanaan, gotong royong, dan spiritualitas dijunjung tinggi sebagai inti dari identitas budaya.

Sistem gotong royong adalah prinsip fundamental yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi. Setiap pekerjaan berat, dari membangun rumah, membersihkan ladang, hingga mengadakan hajatan, dilakukan secara bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan uang. Nilai yang diutamakan adalah kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, di mana kebahagiaan seorang individu adalah kebahagiaan bersama, dan kesulitan seorang adalah kesulitan semua.

Kekerabatan tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi meluas hingga ke seluruh anggota masyarakat dalam satu wilayah. Setiap orang dipandang sebagai bagian dari keluarga besar, sehingga ikatan tolong-menolong dan saling menjaga sangatlah kuat. Sistem ini menciptakan jaringan pengaman sosial yang alami, memastikan tidak ada seorang pun yang terlantar dan setiap pencapaian diraih secara kolektif.

Dengan demikian, gotong royong dan kekerabatan bukan sekadar konsep, melainkan praktik hidup yang nyata. Keduanya adalah manifestasi dari jiwa komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menciptakan suatu tatanan masyarakat yang harmonis, resilien, dan penuh dengan rasa kemanusiaan.

Kehidupan Sehari-hari

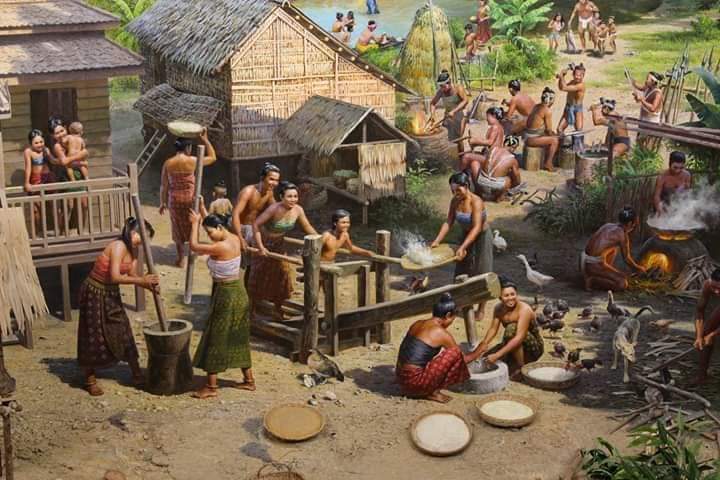

Kehidupan sehari-hari orang zaman dulu adalah lukisan tentang harmoni, kesederhanaan, dan kearifan yang terpatri dalam setiap rutinitas. Dari bangun pagi hingga terbenamnya matahari, aktivitas mereka diwarnai oleh nilai-nilai gotong royong, penghormatan kepada alam, dan kepatuhan pada adat istiadat yang dijunjung tinggi. Interaksi sosial yang hangat, kerja keras di ladang, serta tradisi bercerita di malam hari bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi merupakan cerminan dari falsafah hidup yang dalam, yang mengajarkan tentang keselarasan antara manusia, sesama, dan penciptanya.

Pola Hidup Bertani dan Berladang

Kehidupan sehari-hari masyarakat tempo dulu sangat lekat dengan aktivitas bertani dan berladang yang menjadi penopang utama perekonomian keluarga. Semua anggota keluarga, tua muda, turun tangan mengerjakan sawah dan ladang dengan penuh kesabaran dan ketekunan, mengikuti siklus musim yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Pola hidup bertani tidak hanya sekadar menanam dan memanen, tetapi juga merupakan sebuah ritus yang penuh dengan nilai spiritual. Sebelum menggarap tanah, seringkali diadakan upacara kecil atau sesajen sebagai permohonan kepada penguasa alam agar diberikan kesuburan dan dilindungi dari malapetaka. Setiap fase, dari membajak sawah, menanam bibit, hingga menuai padi, dilakukan dengan penuh khidmat dan rasa syukur.

Gotong royong adalah napas dari sistem perladangan pada masa itu. Aktivitas membuka ladang baru atau memanen hasil bumi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung. Kebiasaan ini memperkuat ikatan kekerabatan dan solidaritas sosial, di mana semua orang saling membantu tanpa mengharapkan imbalan materi, karena hasil yang didapatkan adalah untuk kemakmuran bersama.

Kearifan lokal dalam mengelola alam sangat dijunjung tinggi. Masyarakat zaman dulu memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, seperti dengan menerapkan sistem ladang berpindah yang memberi waktu bagi tanah untuk kembali subur. Pengetahuan tentang tanda-tanda alam, seperti musim kemarau dan hujan, diturunkan melalui cerita dan petuah, menjadi panduan agar mereka senantiasa hidup selaras dengan lingkungan.

Pasar Tradisional sebagai Pusat Ekonomi dan Sosial

Pasar tradisional memainkan peran yang jauh lebih dalam daripada sekadar tempat jual-beli; ia adalah jantung yang memompa kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat zaman dulu. Di sinilah hasil bumi dari ladang dan sawah ditukarkan dengan barang kebutuhan lainnya, menciptakan sebuah sistem ekonomi yang mandiri dan saling menguntungkan bagi seluruh warga.

Suasana pasar tradisional adalah gambaran nyata dari semangat gotong royong dan kekerabatan. Para pedagang dan pembeli tidak hanya berinteraksi sebagai pelaku transaksi, tetapi juga saling bertukar kabar, cerita, dan nasihat. Pasar menjadi ruang pertemuan sosial tempat ikatan komunitas diperkuat, informasi disebarluaskan, dan nilai-nilai kebersamaan benar-benar hidup dan terasa.

Transaksi jual-beli seringkali tidak dilakukan dengan tawar-menawar yang ketat, tetapi lebih pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan. Penjual yang sudah dikenal akan dengan senang hati memberi tambahan atau memberi utang kepada pelanggannya, sebuah praktik yang mencerminkan bahwa hubungan manusia jauh lebih dihargai daripada sekadar keuntungan materi semata.

Dengan demikian, pasar tradisional adalah cerminan dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Ia adalah pusat di mana aktivitas ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian adat, pemeliharaan hubungan sosial, dan penguatan identitas budaya komunitas, menjadikannya institusi yang sangat sentral dalam tata kehidupan masyarakat tempo dulu.

Permainan Tradisional Anak-Anak

Kehidupan sehari-hari anak-anak di masa lalu diwarnai oleh beragam permainan tradisional yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga sarat dengan nilai-nilai luhur. Di lapangan tanah, halaman rumah, atau tepi sungai, mereka berkumpul untuk bermain dengan alat-alat sederhana yang dibuat dari bahan alam, menciptakan ikatan persahabatan dan melatih kecerdasan fisik serta sosial.

- Galah Asin atau Gobak Sodor melatih strategi, kecepatan, dan kerja sama tim dalam sebuah medan pertempuran yang digariskan di atas tanah.

- Congklak mengajarkan ketelitian, kesabaran, dan berhitung melalui biji-bijian yang dipindahkan dari lubang ke lubang di atas papan kayu.

- Egrang, yaitu berjalan dengan menggunakan batang bambu, yang melatih keseimbangan fisik dan keberanian untuk tidak mudah menyerah.

- Petak Umpet yang mengasah kejelian dan kesabaran sembari bersembunyi dan mencari tempat persembunyian terbaik.

- Layang-layang, di mana anak-anak belajar tentang kesabaran menunggu angin, keterampilan tangan, dan semangat bersaing yang sehat di udara luas.

Kearifan Lokal dan Kepercayaan

Kearifan Lokal dan Kepercayaan merupakan fondasi utama yang membentuk budaya tempo dulu, mencakup cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Nilai-nilai ini tidak hanya terpateri dalam ritual dan kepercayaan terhadap alam dan leluhur, tetapi juga hidup melalui tradisi lisan seperti dongeng dan cerita rakyat yang penuh teladan. Setiap aspek kehidupan, dari cara bercocok tanam hingga interaksi sosial, diwarnai oleh keyakinan yang dalam dan kearifan turun-temurun yang menjunjung tinggi harmoni, gotong royong, dan spiritualitas sebagai pedoman hidup.

Petuah dan Pantangan dari Leluhur

Kearifan lokal dan kepercayaan leluhur merupakan jiwa yang menghidupi budaya tempo dulu, meresap dalam setiap cerita, adat, dan keseharian orang zaman dahulu. Nilai-nilai ini diwariskan melalui petuah bijak dan pantangan yang harus dipatuhi, menjadi kompas moral dan spiritual yang menjaga keselarasan hidup antara manusia, alam, dan sang pencipta.

- Percaya bahwa setiap tempat di alam, seperti gunung, sungai, atau hutan, memiliki penunggu atau roh penjaga yang harus dihormati. Menjaga kelestarian alam dan tidak sembarangan menebang pohon atau mencemari sumber air adalah bentuk penghormatan sekaligus pantangan utama.

- Menghormati leluhur dengan melakukan sesajen dan upacara adat pada waktu-waktu tertentu. Pantangannya adalah melupakan atau mengabaikan tradisi ini, karena diyakini dapat mendatangkan malapetaka atau ketidakberkahan.

- Petuah untuk hidup sederhana, jujur, dan bersyukur. Pantangannya adalah sombong, serakah, dan iri hati, yang dianggap sebagai pangkal dari segala perselisihan dan kesengsaraan.

- Mempercayai tanda-tanda alam sebagai pesan dari yang gaib, seperti kedatangan burung tertentu atau mimpi. Pantangannya adalah mengabaikan firasat atau tanda-tanda buruk yang dipercaya sebagai peringatan.

- Menjaga perkataan dan perilaku, terutama di tempat-tempat yang dianggap keramat. Pantangannya adalah berkata kotor, bersumpah palsu, atau berbuat tidak senonoh, karena dipercaya akan mendatangkan bala.

Kepercayaan terhadap Alam dan Roh Leluhur

Kearifan lokal dan kepercayaan terhadap alam serta roh leluhur merupakan inti dari kehidupan masyarakat zaman dulu, yang mewujud dalam setiap cerita, adat, dan rutinitas harian mereka. Dunia mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa manusia hidup dalam jalinan yang erat dan harmonis dengan kekuatan gaib di alam semesta dan arwah nenek moyang yang senantiasa mengawasi.

- Masyarakat tempo dulu percaya bahwa setiap unsur alam, seperti gunung, hutan, sungai, dan laut, dihuni oleh penunggu atau roh penjaga. Mereka melakukan ritual dan sesajen sebagai bentuk permohonan izin dan penghormatan sebelum memanfaatkan sumber daya alam, seperti membuka ladang atau menangkap ikan.

- Roh leluhur diyakini tetap hadir dan aktif dalam kehidupan keturunannya. Upacara adat, selamatan, dan ziarah kubur adalah cara untuk memohon bimbingan, perlindungan, dan restu, sekaligus sebagai wujud bakti dan penghormatan kepada yang telah mendahului.

- Kearifan lokal tercermin dari berbagai pantangan (pamali) dan petuah yang mengatur hubungan dengan alam. Menebang pohon besar secara sembarangan atau mencemari sumber air dianggap sebagai pelanggaran yang akan mendatangkan kemarahan dari penunggu tempat tersebut.

- Setiap pertanda alam, seperti gerakan binatang tertentu atau perubahan cuaca yang tidak biasa, ditafsirkan sebagai pesan atau peringatan dari dunia roh. Masyarakat memiliki pengetahuan tradisional untuk membaca tanda-tanda ini guna mengambil keputusan dalam bercocok tanam atau berlayar.

- Kepercayaan ini bukanlah takhayul semata, melainkan sistem nilai yang kompleks yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmis. Dengan menjalankan adat dan ritual, masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual tetapi juga memastikan kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan untuk generasi mendatang.

Pengobatan Tradisional dan Ramuan Herbal

Kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat zaman dulu terhadap alam dan leluhur merupakan inti dari setiap aspek kehidupan mereka. Keyakinan ini mewujud dalam berbagai ritual, pantangan, dan petuah yang menjadi panduan moral dan spiritual untuk menjaga harmoni dengan semesta.

Pengobatan tradisional dan ramuan herbal adalah praktik turun-temurun yang lahir dari kedekatan mendalam dengan alam. Setiap tanaman dipercaya memiliki roh dan khasiat tertentu. Pengobatan tidak hanya menyembuhkan fisik tetapi juga menyeimbangkan kembali energi spiritual seseorang, seringkali dipimpin oleh dukun atau tabib yang dihormati.

Ramuan herbal dibuat dari dedaunan, akar-akaran, dan rempah yang dikumpulkan dengan ritual tertentu dan doa permohonan. Pengetahuan tentang racikan ini adalah warisan berharga yang dijaga ketat, di mana setiap ramuan dibuat untuk memulihkan kesehatan sekaligus memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan alam.

Dengan demikian, kearifan lokal dalam pengobatan tradisional mencerminkan filosofi hidup yang holistik. Kesehatan dipandang sebagai anugerah yang harus dijaga dengan menghormati alam dan mempercayai kebijaksanaan leluhur yang telah terbukti mampu menuntun masyarakat menjalani kehidupan yang selaras dan berkelanjutan.

Seni dan Kerajinan

Seni dan kerajinan dalam budaya tempo dulu bukanlah sekadar karya estetika, melainkan jelmaan nyata dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap ukiran, tenunan, atau anyaman menyimpan filosofi mendalam, menceritakan tentang kepercayaan terhadap leluhur, hubungan harmonis dengan alam, serta nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Seni Bertutur dan Berpuisi

Seni dan kerajinan tangan pada masa lalu merupakan perpanjangan langsung dari jiwa dan nilai-nilai masyarakat. Setiap pola tenun, ukiran pada kayu, atau bentuk tembikar tidaklah hadir sebagai hiasan semata, melainkan sebagai sebuah narasi. Motif-motif yang terpahat dan teranyam seringkali bercerita tentang mitos penciptaan, silsilah leluhur, atau hubungan spiritual dengan alam, menjadikan setiap benda kerajinan sebagai pustaka yang bisu namun penuh makna.

Seni bertutur dan berpuisi adalah napas dari pewarisan budaya. Melalui dongeng yang diceritakan di bawah sinar bulan, pantun yang dilantunkan dalam perhelatan, atau syair-syair yang dibawakan dengan penuh khidmat, kebijaksanaan lokal dan nilai-nilai luhur disampaikan dari generasi ke generasi. Cara-cara ini bukan sekadar hiburan, tetapi merupakan sekolah kehidupan yang mengajarkan tentang keberanian, cinta, dan kesantunan dengan cara yang paling menghunjam ke hati.

Tenun, Anyam, dan Ukir Tradisional

Seni dan kerajinan tangan merupakan cerminan mendalam dari jiwa masyarakat tempo dulu, yang terpatri dalam setiap helai tenun, anyaman, dan ukiran. Karya-karya ini lahir bukan untuk sekadar keindahan, tetapi sebagai penutur kisah tentang kepercayaan, adat istiadat, dan keseharian hidup yang sarat nilai. Setiap motif dan pola yang tercipta adalah bahasa universal yang merekam warisan leluhur, hubungan manusia dengan alam, serta doa dan harapan yang dirajut dalam kesunyian.

Tenun tradisional, seperti songket atau ulos, adalah sebuah mahakarya kesabaran dan makna. Benang-benang berwarna disusun bukan hanya membentuk corak geometris atau flora fauna, tetapi melambangkan status sosial, doa perlindungan, dan harapan kesuburan bagi yang mengenakannya. Proses menenun yang panjang dan ritualistik mencerminkan sebuah disiplin hidup, di mana setiap helai adalah doa dan setiap warna punya ceritanya sendiri.

Anyaman dari bambu, rotan, atau pandan menceritakan kehidupan yang praktis namun penuh estetika. Dari keranjang hingga tikar, anyaman hadir dalam keseharian sebagai wujud pemanfaatan alam yang arif. Pola anyaman yang rumit dan simetris tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis, tetapi juga keseimbangan hidup yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, di mana segala sesuatu memiliki tempat dan fungsinya masing-masing.

Ukiran kayu atau batu yang menghiasi rumah adat, alat musik, atau perabotan adalah medium penutur sejarah. Ornamen yang dipahat seringkali menggambarkan figur leluhur, simbol-simbol perlindungan, atau cerita-cerita epik yang dipercaya. Setiap goresan pahat adalah penghormatan kepada yang gaib dan upaya manusia untuk meninggalkan jejak yang abadi, menyampaikan pesan bahwa kehidupan duniawi dan spiritual adalah dua sisi yang tak terpisahkan.

Musik dan Tarian pada Berbagai Acara Adat

Seni dan kerajinan tangan merupakan cerminan mendalam dari jiwa masyarakat tempo dulu, yang terpatri dalam setiap helai tenun, anyaman, dan ukiran. Karya-karya ini lahir bukan untuk sekadar keindahan, tetapi sebagai penutur kisah tentang kepercayaan, adat istiadat, dan keseharian hidup yang sarat nilai. Setiap motif dan pola yang tercipta adalah bahasa universal yang merekam warisan leluhur, hubungan manusia dengan alam, serta doa dan harapan yang dirajut dalam kesunyian.

Tenun tradisional, seperti songket atau ulos, adalah sebuah mahakarya kesabaran dan makna. Benang-benang berwarna disusun bukan hanya membentuk corak geometris atau flora fauna, tetapi melambangkan status sosial, doa perlindungan, dan harapan kesuburan bagi yang mengenakannya. Proses menenun yang panjang dan ritualistik mencerminkan sebuah disiplin hidup, di mana setiap helai adalah doa dan setiap warna punya ceritanya sendiri.

Anyaman dari bambu, rotan, atau pandan menceritakan kehidupan yang praktis namun penuh estetika. Dari keranjang hingga tikar, anyaman hadir dalam keseharian sebagai wujud pemanfaatan alam yang arif. Pola anyaman yang rumit dan simetris tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis, tetapi juga keseimbangan hidup yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Musik dan tarian adalah napas yang menghidupkan berbagai acara adat, dari upacara pernikahan, panen raya, hingga ritual penghormatan leluhur. Alat musik tradisional seperti gamelan, gendang, dan seruling tidak hanya menghasilkan melodi, tetapi membangun ruang sakral yang menyatukan peserta upacara dalam satu energi spiritual yang sama.

Tarian adat adalah visualisasi dari doa dan cerita rakyat. Setiap gerakan tangan, lirikan mata, dan hentakan kaki penuh dengan simbol dan makna, menuturkan epik kepahlawanan, memohon hujan, atau menyambut kelahiran. Para penari menjadi medium yang menghubungkan dunia nyata dengan alam gaib, menjadikan setiap pertunjukan bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah upacara yang hidup dan bermakna.

Dengan demikian, seni dan kerajinan serta musik dan tarian adalah jantung dari budaya. Melalui mereka, nilai-nilai luhur, sejarah, dan spiritualitas tidak hanya dikenang, tetapi terus dihidupi dan dialirkan dari generasi ke generasi, menjaga api tradisi tetap menyala.