Cerita Rakyat dan Dongeng

Cerita rakyat dan dongeng merupakan napas dari budaya tempo dulu kehidupan desa lama, di mana setiap kisah yang dituturkan bukan sekadar hiburan pengantar tidur. Warisan lisan ini adalah cermin yang memantulkan nilai-nilai luhur, adat istiadat, serta kearifan lokal yang mengatur kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Melalui tokoh-tokoh bijak, makhluk gaib, dan petualangan yang ajaib, segala pelajaran hidup, pantangan, dan harapan suatu komunitas diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi penuntun moral dan penjaga identitas budaya.

Legenda Asal-Usul Desa dan Tempat Keramat

Cerita rakyat dan legenda asal-usul suatu tempat berperan sebagai penanda identitas kolektif yang mengikat komunitas desa dengan leluhur dan lingkungannya. Kisah-kisah ini sering kali menjadi dasar dari berbagai adat dan ritual yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan sebuah kerangka spiritual dan sosial yang mengatur hubungan antarwarga dan dengan alam sekitarnya.

- Legenda asal-usul desa, seperti kisah Kyai Ageng Makukuhan untuk Desa Jatinom, menjelaskan penamaan wilayah dan menjadi dasar penyelenggaraan upacara adat tahunan seperti tradisi ‘Slamatan Gunungan’.

- Tempat-tempat keramat, becekali legenda, seperti Goa Maria di Ambarawa atau Situs Buyut Trusmi di Cirebon, menjadi pusat ziarah dan ritual tolak bala, mencerminkan kehidupan religius masyarakat yang menyatu dengan alam dan sejarah.

- Dongeng dan mite tentang penunggu tempat, seperti Nyai Roro Kidul yang menguasai Pantai Selatan, menetapkan pantangan adat dan aturan tidak tertulis dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti larangan memakai pakaian hijau saat melaut.

- Nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan sikap rendah hati diajarkan melalui cerita-cerita moral seperti Keong Mas dan Timun Mas, yang menjadi pedoman bersosialisasi dalam komunitas desa.

Kisah Nyi Roro Kidul dan Makhluk Halus Penunggu Lokasi

Dalam khazanah cerita rakyat tersebut, kisah Nyi Roro Kidul menempati posisi yang sangat khusus dan mendalam. Legenda Ratu Pantai Selatan ini bukan sekadar dongeng penakut, melainkan sebuah sistem kepercayaan yang mengatur tata kelola hubungan antara manusia dengan laut beserta segala kekuatannya yang misterius. Kepercayaan ini melahirkan sejumlah pantangan adat dan aturan tidak tertulis yang sangat dipatuhi, terutama oleh para nelayan dan masyarakat yang hidup di pesisir.

Pantangan untuk tidak memakai pakaian berwarna hijau saat berada di pantai atau melaut adalah salah satu wujud nyata dari pengaruh cerita ini dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya untuk tidak menyinggung sang penguasa laut. Dengan demikian, kisah Nyi Roro Kidul berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan alam yang lebih besar dari manusia dan menanamkan nilai untuk senantiasa rendah hati dan berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam.

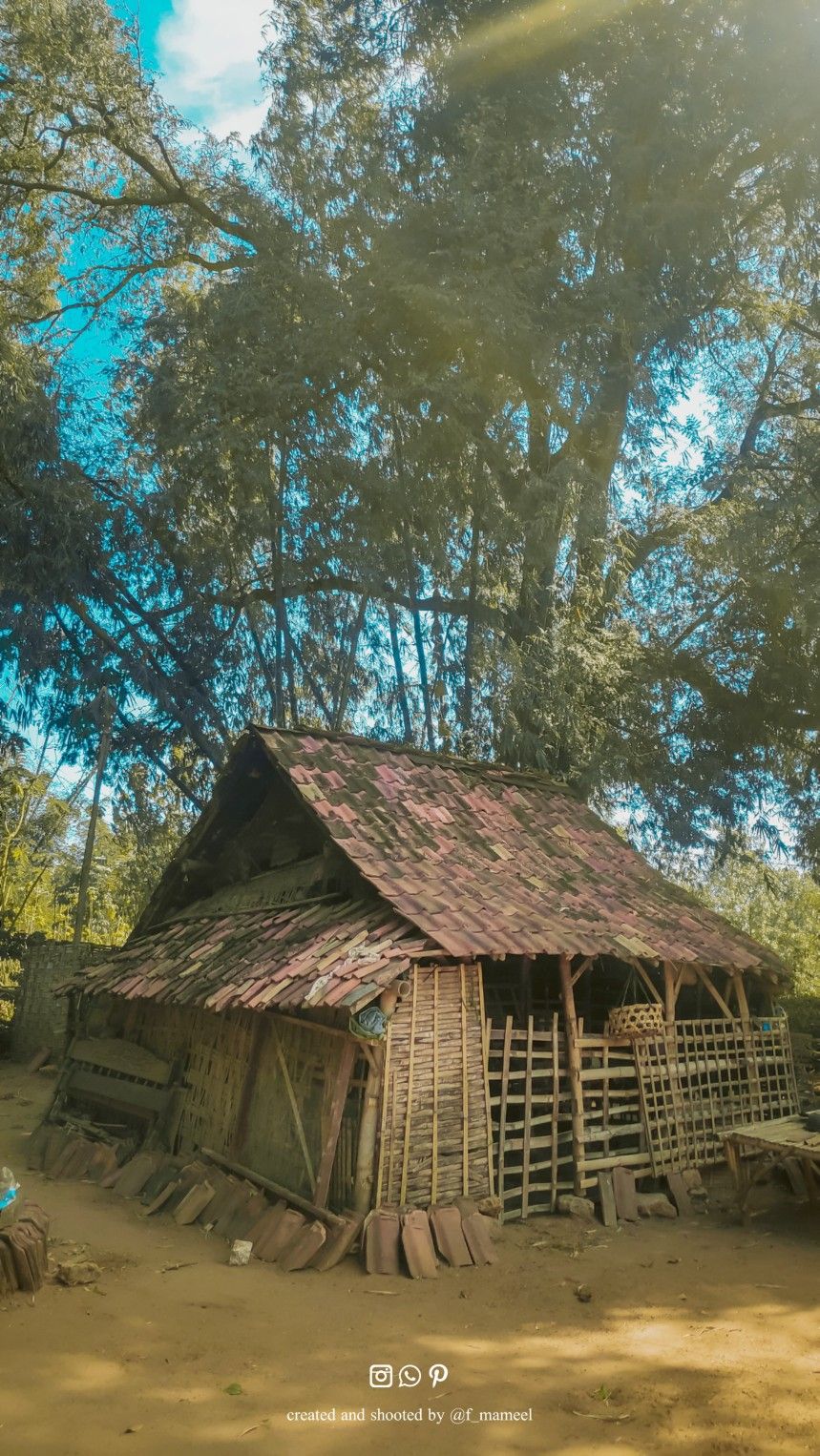

Selain Nyi Roro Kidul, kepercayaan terhadap makhluk halus penunggu lokasi juga sangat hidup dalam budaya masyarakat. Setiap hutan lebat, sungai besar, bukit, atau pohon tua yang rimbun dipercaya memiliki penunggunya masing-masing, seperti demit, lelembut, atau jurig. Kepercayaan ini langsung mempengaruhi adat dan perilaku sehari-hari, misalnya dengan adanya tradisi memberi sesajen atau melaksanakan ritual tertentu sebelum membuka lahan atau mengambil hasil hutan secara besar-besaran.

Kepercayaan terhadap penunggu lokasi ini pada dasarnya adalah sebuah mekanisme kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan. Dengan mempercayai bahwa suatu tempat dihuni oleh makhluk halus, masyarakat menjadi segan untuk merusak atau mengeksploitasinya secara semena-mena. Dengan demikian, cerita-cerita mistis ini berperan sebagai penjaga keseimbangan ekologis yang alami, melindungi mata air, hutan, dan sungai dari kerusakan dengan cara yang meresap dalam keyakinan dan budaya masyarakat setempat.

Dongeng Pengantar Tidur seperti Si Kancil dan Timun Mas

Cerita rakyat dan dongeng pengantar tidur seperti Si Kancil dan Timun Mas adalah perbendaharaan tak ternilai yang mewarnai kehidupan masyarakat desa zaman dulu. Kisah-kisah ini bukan hanya pengantar anak-anak ke alam mimpi, melainkan sarana penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti yang halus. Melalui kecerdikan Si Kancil, anak-anak belajar menyelesaikan masalah dengan akal budi, sementara perjuangan Timun Melawan raksasa jahat mengajarkan nilai keberanian, ketekunan, dan ketaatan pada orang tua.

Dongeng-dongeng tersebut menjadi media yang efektif untuk meneruskan pandangan dunia kolektif masyarakat. Setiap tokoh dan alur cerita dirancang untuk mencerminkan kehidupan nyata di desa, termasuk hubungan sosial, tantangan hidup, dan keyakinan terhadap yang gaib. Pelajaran tentang menghormati orang yang lebih tua, hidup bergotong royong, dan bersikap rendah hati disampaikan dengan cara yang mudah dicerna oleh setiap generasi, sehingga nilai-nilai luhur itu tetap hidup dan dipraktikkan.

Dalam keseharian, dongeng juga berperan sebagai penjaga imajinasi dan identitas budaya. Bagi masyarakat agraris, cerita tentang dewa-dewi padi atau penunggu sungai tidak dipandang sebagai khayalan belaka, melainkan sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang mengatur interaksi mereka dengan alam. Dengan demikian, dongeng pengantar tidur telah menjadi fondasi spiritual dan sosial yang membentuk karakter serta perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa lalu.

Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat dan tradisi merupakan jantung dari kehidupan masyarakat desa zaman dulu, yang mengatur setiap aspek kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Ritual-ritual ini bukanlah sekadar upacara kosong, melainkan perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur, kepercayaan terhadap leluhur, dan kearifan lokal yang dijaga turun-temurun. Setiap adat memiliki makna mendalam yang bertujuan untuk menjaga harmoni, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan alam dan dunia spiritual yang mengelilingi mereka.

Upacara Selamatan dari Kelahiran hingga Kematian

Adat istiadat dan tradisi merupakan jantung dari kehidupan masyarakat desa zaman dulu, yang mengatur setiap aspek kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Ritual-ritual ini bukanlah sekadar upacara kosong, melainkan perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur, kepercayaan terhadap leluhur, dan kearifan lokal yang dijaga turun-temurun. Setiap adat memiliki makna mendalam yang bertujuan untuk menjaga harmoni, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan alam dan dunia spiritual yang mengelilingi mereka.

Siklus hidup manusia ditandai dengan serangkaian upacara selamatan yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah. Selamatan pertama sering kali dimulai sejak seseorang masih dalam kandungan, seperti upacara mitoni atau tingkeban pada usia tujuh bulan, yang memohon agar ibu dan janin senantiasa dilindungi. Upacara kelahiran seperti brokohan dan puput puser menandai penyambutan bayi ke dunia dan terputusnya tali fisik dengan ibu.

Masa kanak-kanak juga tidak lepas dari tradisi, seperti upacara selamatan ketika seorang anak pertama kali menginjak tanah (tedhak siten) atau saat ia dicukur rambutnya. Ritual-ritual ini dimaksudkan untuk membekali anak dengan awal kehidupan yang baik dan dijauhkan dari mara bahaya. Upacara khitanan menjadi tanda penting peralihan dari anak-anak menuju remaja, yang disertai dengan syukuran dan doa bersama.

Dalam kehidupan dewasa, berbagai selamatan terkait mata pencaharian, seperti selamatan sebelum musim tanam atau panen (bersih desa, slametan pari), adalah hal yang lazim. Upacara-upacara ini menjadi bentuk permohonan kepada Yang Maha Kuasa dan penunggu lokasi agar diberikan hasil yang melimpah dan dijauhkan dari bencana.

Puncak dari rangkaian adat kehidupan adalah upacara kematian. Upacara ini tidak hanya bertujuan mengantarkan jenazah, tetapi terutama untuk mendoakan arwah orang yang meninggal. Rangkaiannya sangat panjang, dimulai dari selamatan nelung dina, mitung dina, matangpuluh dina, hingga nyewu atau peringatan seribu hari. Masyarakat percaya bahwa dengan mengadakan selamatan secara lengkap, mereka telah membantu perjalanan arwah menuju tempat yang tenang sekaligus menjaga hubungan baik dengan leluhur.

Tata Cara Perkawinan dan Lamaran yang Rumit

Adat istiadat dan tradisi merupakan jantung dari kehidupan masyarakat desa zaman dulu, yang mengatur setiap aspek kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Ritual-ritual ini bukanlah sekadar upacara kosong, melainkan perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur, kepercayaan terhadap leluhur, dan kearifan lokal yang dijaga turun-temurun. Setiap adat memiliki makna mendalam yang bertujuan untuk menjaga harmoni, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan alam dan dunia spiritual yang mengelilingi mereka.

Dalam konteks pernikahan, adat lamaran dan perkawinan tempo dulu adalah suatu prosesi yang sangat rumit dan sarat makna, melibatkan bukan hanya dua individu tetapi juga dua keluarga besar. Prosesi ini dirancang untuk membangun hubungan kekerabatan yang kuat dan penuh penghormatan.

- Tahap awal dimulai dengan nakokake atau nglamar, dimana keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan membawa buah tangan sebagai tanda serius. Pertemuan ini sangat formal dan penuh tata krama.

- Jika lamaran diterima, dilanjutkan dengan peningsetan atau serah-serian sebagai tanda pengikat. Keluarga laki-laki menyerikan seperangkat barang seperti cincin, kain batik, dan uang kepada calon mempelai perempuan.

- Selanjutnya adalah seserahan, dimana keluarga laki-laki menyerahkan sejumlah barang berharga sebagai bentuk iktikad baik dan kemampuan untuk menafkahi. Barang-barang ini biasanya berupa bahan makanan, pakaian, dan perabotan rumah tangga.

- Upacara siraman dilakukan terpisah di kediaman masing-masing calon mempelai. Ritual memandikan dengan air kembang ini dimaknai sebagai pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki gerbang pernikahan.

- Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, dimana calon pengantin perempuan ‘dijaga’ oleh keluarga dan kerabatnya. Malam ini diisi dengan doa dan pertunjukan wayang kulit sebagai hiburan sekaligus ritual tolak bala.

- Puncaknya adalah akad nikah yang disaksikan oleh penghulu, keluarga, dan tetua adat. Prosesi ijab kabul harus dilakukan dengan lengkap dan benar sesuai syariat dan adat setempat.

- Setelah akad, rangkaian dilanjutkan dengan panggih atau temu pengantin, yang di dalamnya terdapat ritual sungkeman, balangan suruh, wijikan, dan injakan telur. Setiap ritual memiliki filosofi tersendiri tentang kehidupan berumah tangga.

- Seluruh rangkaian ditutup dengan resepsi pernikahan dan hiburan rakyat, yang menjadi pesta sukacita sekaligus pameran budaya dari keluarga yang menyelenggarakan.

Setiap tahapan dalam adat lamaran dan perkawinan ini dilaksanakan dengan ketat, mencerminkan nilai-nilai kesopanan, kesungguhan, dan komitmen yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa zaman dulu dalam membangun sebuah rumah tangga.

Gotong Royong Membangun Rumah dan Panen

Adat istiadat gotong royong membangun rumah dan panen merupakan manifestasi nyata dari nilai kebersamaan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat desa zaman dulu. Tradisi ini bukan sekadar tentang pengerjaan fisik, melainkan sebuah ritual sosial yang memperkuat ikatan kekerabatan dan kewajiban timbal balik antarwarga. Sebelum pembangunan dimulai, seringkali diadakan selamatan atau syukuran terlebih dahulu untuk memohon keselamatan dan kelancaran, sekaligus mengundang partisipasi seluruh anggota komunitas.

Dalam gotong royong membangun rumah, setiap orang datang dengan membawa keterampilan dan tenaga mereka tanpa mengharapkan upah materiil. Para lelaki bahu-membahu mendirikan kerangka rumah, memasang atap, dan menyelesaikan bagian-bagian berat, sementara kaum perempuan menyiapkan konsumsi untuk semua pekerja. Suasana yang terbangun penuh dengan keakraban dan semangat kebersamaan, di mana rumah yang didirikan menjadi simbol pencapaian kolektif, bukan individual.

Sementara itu, tradisi gotong royong pada masa panen, seperti yang terlihat dalam budaya *mapag ripen* atau *reyog sawah*, adalah puncak syukur atas berkah yang diberikan alam. Seluruh keluarga, termasuk anak-anak, turun ke sawah untuk memanen padi bersama-sama. Kerja bakti ini sangat mempercepat proses panen dan mengurangi risiko kehilangan hasil bumi akibat cuaca. Setelah semua pekerjaan selesai, biasanya diadakan selamatan atau kenduri sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta dan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, dewi padi dalam kepercayaan Jawa.

Kedua tradisi ini pada dasarnya adalah sistem sosial yang canggih, di mana pertolongan yang diberikan hari ini akan dicatat sebagai utang budi yang akan dikembalikan di kemudian hari ketika orang lain membutuhkan. Dengan cara ini, gotong royong tidak hanya menyelesaikan pekerjaan besar, tetapi juga menciptakan jaringan pengaman sosial yang kuat, menjamin bahwa tidak ada anggota masyarakat yang terbengkalai dan semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara kolektif.

Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan sehari-hari orang zaman dulu di desa dibingkai oleh adat istiadat dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Setiap ritual, dari kelahiran hingga kematian, serta tradisi gotong royong, bukanlah sekadar rutinitas tetapi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Melalui cerita rakyat dan pantangan adat, masyarakat hidup dalam sebuah kerangka kolektif yang mengatur perilaku dan memperkuat identitas budaya mereka.

Pekerjaan di Ladang dan Aktivitas Bertani

Kehidupan sehari-hari masyarakat desa zaman dulu sangat erat kaitannya dengan siklus pertanian. Aktivitas dimulai sejak subuh, diawali dengan membuka pintu rumah dan mendengarkan suara alam untuk membaca tanda-tanda cuaca sebelum memulai pekerjaan di ladang. Para petani berangkat ke sawah dengan membawa perlengkapan sederhana seperti pacul dan ani-ani, ditemani kabut pagi yang menyelimuti persawahan.

Pekerjaan di ladang dilakukan secara gotong royong, mencerminkan semangat kebersamaan yang kental. Para lelaki mengolah tanah dengan membajak menggunakan kerbau, sementara kaum perempuan menyiangi gulma atau menanam bibit padi dengan sistem tandur. Seluruh proses bertani dipenuhi dengan ritual dan pantangan adat, seperti larangan bersiul di sawah atau kewajiban mengadakan selamatan sebelum musim tanam dimulai untuk memohon keselamatan dan hasil yang melimpah dari Dewi Sri.

Aktivitas bertani tidak hanya sekadar menanam dan memanen, tetapi merupakan sebuah ibadah yang menyatu dengan alam. Para petani mempercayai adanya penunggu di setiap lokasi persawahan, sehingga mereka selalu menjaga sikap dan perilaku selama menggarap ladang. Hasil panen tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dibagikan kepada tetangga dan kerabat dalam semangat berbagi rezeki, melengkapi harmonisasi antara manusia, tradisi, dan lingkungan sekitarnya.

Pasar Tradisional sebagai Pusat Ekonomi dan Sosial

Pasar tradisional bukan hanya sekadar tempat jual-beli, melainkan jantung yang memompa kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa zaman dulu. Di sinilah segala hasil bumi, kerajinan tangan, dan kebutuhan sehari-hari diperdagangkan, menciptakan sebuah ekosistem yang mandiri dan penuh warna. Suasana riuh rendah para pedagang menawarkan barang, bercampur dengan obrolan hangat antarwarga, menciptakan sebuah simfoni kehidupan komunitas yang erat.

Fungsi sosial pasar tradisional sangatlah vital. Selain sebagai pusat ekonomi, pasar menjadi tempat pertemuan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bertukar kabar, menjalin relasi, dan memperkuat ikatan kekerabatan.

- Pasar menjadi sumber informasi terpercaya dimana berita tentang panen, upacara adat, atau bahkan peristiwa penting di desa tetangga disebarluaskan.

- Nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan diterapkan melalui sistem tawar-menawar yang santun dan transaksi dengan sistem utang (ngutang) yang dicatat dalam buku kecil, mencerminkan integritas yang dijunjung tinggi.

- Struktur sosial tradisional tercermin dari penataan los pasar, dimana kelompok pedagang tertentu (seperti pedagang bunga, pedagang beras, atau tukang besi) menempati area yang sudah ditentukan turun-temurun.

- Pasar juga menjadi tempat pelestarian kuliner dan kerajinan tradisional, dimana pengetahuan tentang pembuatan makanan khas atau anyaman bambu diwariskan langsung dari pedagang senior kepada yang lebih muda.

Dengan demikian, pasar tradisional berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus perekat sosial yang menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup budaya masyarakat desa tempo dulu.

Permainan Anak-Anak seperti Gasing dan Congklak

Kehidupan sehari-hari anak-anak di desa zaman dulu diisi dengan berbagai permainan tradisional yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga sarat dengan nilai-nilai pendidikan dan sosial. Di sore hari, setelah membantu orang tua, anak-anak berkumpul di halaman atau tanah lapang untuk bermain bersama. Permainan seperti gasing dan congklak menjadi hiburan yang mengasah ketangkasan, kesabaran, dan kecerdasan.

Gasing adalah permainan yang membutuhkan keterampilan dan fisik. Anak-anak berlomba untuk memutar gasing buatan sendiri dari kayu agar berputar paling lama di atas tanah. Permainan ini melatih ketelitian, mulai dari proses membuat gasing yang simetris hingga teknik melemparkannya dengan tali yang dililitkan dengan tepat. Saat bermain, mereka belajar tentang sportivitas, menghargai usaha, dan bersaing secara sehat.

Sementara itu, congklak dimainkan dengan biji-bijian yang dipindahkan dalam lubang papan atau lubang di tanah. Permainan ini melatih strategi, berhitung, dan kesabaran. Setiap langkah harus dipikirkan dengan matang untuk mengumpulkan biji terbanyak. Congklak sering dimainkan oleh anak perempuan, menjadi ajang untuk berinteraksi, berbagi cerita, dan mempererat persahabatan dalam kebersamaan yang sederhana.

Nilai-Nilai dan Kearifan Lokal

Nilai-nilai dan kearifan lokal merupakan jiwa yang menggerakkan kehidupan masyarakat desa zaman dulu, meresap dalam setiap cerita, adat, dan rutinitas sehari-hari. Warisan budaya ini berfungsi sebagai pedoman moral, pengatur hubungan sosial, dan penjaga harmoni antara manusia dengan alam sekitarnya. Melalui dongeng, ritual, dan tradisi gotong royong, nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kesopanan, dan penghormatan kepada leluhur serta alam ditanamkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi, membentuk suatu identitas kolektif yang kuat dan berkelanjutan.

Hormat kepada Orang Tua dan Tetua Adat

Nilai-nilai dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat desa zaman dulu sangat kental dengan penghormatan kepada orang tua dan tetua adat. Rasa hormat ini bukan sekadar sopan santun, melainkan sebuah prinsip fundamental yang mengatur tata kehidupan sosial dan spiritual. Setiap individu diajarkan untuk selalu berbicara dan bersikap dengan penuh tata krama terhadap mereka yang lebih tua, karena dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan perekat keselarasan dalam komunitas.

Penghormatan ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Menggunakan bahasa krama inggil atau bahasa halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua.

- Melakukan sungkeman, yaitu bersimpuh dan meminta berkah, terutama pada momen-momen penting seperti lebaran atau sebelum menikah.

- Selalu mendahulukan orang tua dan tetua adat dalam berbagai acara, seperti saat pembagian makanan atau menentukan keputusan penting untuk masyarakat.

- Mematuhi nasihat dan petuah yang diberikan oleh tetua adat, yang dianggap sebagai panduan hidup yang berasal dari pengalaman dan kearifan tradisi leluhur.

- Melibatkan orang tua dan tetua dalam setiap ritus peralihan kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, sebagai bentuk pengakuan atas peran dan status mereka.

Hidup Sederhana dan Bersahaja

Nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat desa zaman dulu tercermin dalam prinsip hidup sederhana dan bersahaja yang diterapkan dalam keseharian. Kesederhanaan ini bukanlah kemiskinan, melainkan sebuah kesadaran untuk hidup selaras dengan alam dan mensyukuri setiap hasil yang diperoleh. Kebutuhan material tidak menjadi ukuran kebahagiaan, melainkan hubungan yang baik dengan sesama dan lingkunganlah yang diutamakan.

Kesederhanaan terwujud dalam pola konsumsi yang berbasis pada hasil bumi sendiri, pemanfaatan bahan-bahan alam untuk keperluan sehari-hari, serta pembatasan keinginan yang berlebihan. Masyarakat hidup dengan apa yang bisa mereka hasilkan dan budidayakan, menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada dunia luar. Setiap makanan yang disantap, pakaian yang dikenakan, dan rumah yang ditinggali memiliki nilai dan cerita yang erat dengan usaha dan jerih payah kolektif.

Nilai hidup bersahaja ini juga berarti menjauhkan diri dari sikap serakah dan tamak. Dalam bercocok tanam, petani hanya mengambil hasil yang diperlukan dan menyisakan untuk kelangsungan ekosistem. Dalam bermasyarakat, mereka menghindari perilaku pamer dan kompetisi tidak sehat, karena status sosial lebih ditentukan oleh kontribusi dan sikap baik seseorang terhadap komunitasnya, bukan oleh kekayaan materi yang dimiliki.

Menjaga Hubungan Baik dengan Tetangga dan Alam

Nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat desa zaman dulu sangat kental dengan penghormatan kepada orang tua dan tetua adat. Rasa hormat ini bukan sekadar sopan santun, melainkan sebuah prinsip fundamental yang mengatur tata kehidupan sosial dan spiritual. Setiap individu diajarkan untuk selalu berbicara dan bersikap dengan penuh tata krama terhadap mereka yang lebih tua, karena dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan perekat keselarasan dalam komunitas.

Penghormatan ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Menggunakan bahasa krama inggil atau bahasa halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua.

- Melakukan sungkeman, yaitu bersimpuh dan meminta berkah, terutama pada momen-momen penting seperti lebaran atau sebelum menikah.

- Selalu mendahulukan orang tua dan tetua adat dalam berbagai acara, seperti saat pembagian makanan atau menentukan keputusan penting untuk masyarakat.

- Mematuhi nasihat dan petuah yang diberikan oleh tetua adat, yang dianggap sebagai panduan hidup yang berasal dari pengalaman dan kearifan tradisi leluhur.

- Melibatkan orang tua dan tetua dalam setiap ritus peralihan kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, sebagai bentuk pengakuan atas peran dan status mereka.

Nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat desa zaman dulu tercermin dalam prinsip hidup sederhana dan bersahaja yang diterapkan dalam keseharian. Kesederhanaan ini bukanlah kemiskinan, melainkan sebuah kesadaran untuk hidup selaras dengan alam dan mensyukuri setiap hasil yang diperoleh. Kebutuhan material tidak menjadi ukuran kebahagiaan, melainkan hubungan yang baik dengan sesama dan lingkunganlah yang diutamakan.

Kesederhanaan terwujud dalam pola konsumsi yang berbasis pada hasil bumi sendiri, pemanfaatan bahan-bahan alam untuk keperluan sehari-hari, serta pembatasan keinginan yang berlebihan. Masyarakat hidup dengan apa yang bisa mereka hasilkan dan budidayakan, menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada dunia luar. Setiap makanan yang disantap, pakaian yang dikenakan, dan rumah yang ditinggali memiliki nilai dan cerita yang erat dengan usaha dan jerih payah kolektif.

Nilai hidup bersahaja ini juga berarti menjauhkan diri dari sikap serakah dan tamak. Dalam bercocok tanam, petani hanya mengambil hasil yang diperlukan dan menyisakan untuk kelangsungan ekosistem. Dalam bermasyarakat, mereka menghindari perilaku pamer dan kompetisi tidak sehat, karena status sosial lebih ditentukan oleh kontribusi dan sikap baik seseorang terhadap komunitasnya, bukan oleh kekayaan materi yang dimiliki.

Pakaian dan Makanan

Pakaian dan makanan dalam kehidupan desa zaman dulu bukan sekadar pemenuh kebutuhan dasar, melainkan cerminan mendalam dari status sosial, keyakinan spiritual, dan kearifan lokal yang dianut masyarakat. Setiap helai kain yang ditenun dan setiap hidangan yang disajikan sarat dengan makna simbolis, menjadi penanda identitas budaya dan penghormatan terhadap adat istiadat leluhur yang dijalani dalam keseharian.

Pakaian Adat yang Dikenakan dalam Acara Khusus

Pakaian adat yang dikenakan dalam acara khusus oleh masyarakat desa zaman dulu merupakan perwujudan nyata dari status, penghormatan, dan nilai spiritual yang dijunjung tinggi. Untuk pernikahan, pengantin perempuan kerap mengenakan kebaya sutra yang dihiasi dengan motif sulaman benang emas yang rumit, dipadukan dengan kain jarik batik dengan pola parang atau sidomukti yang melambangkan harapan akan kehidupan yang penuh berkah dan keteguhan. Sementara pengantin laki-laki menggunakan beskap dengan blankon di kepala, mencerminkan keluhuran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setiap detail pakaian, dari warna hingga motif, dipilih dengan cermat berdasarkan makna dan petuah leluhur, bukan sekadar untuk keindahan.

Pada upacara siraman, calon mempelai mengenakan kain batik sederhana yang bermotif alas-alasan atau semen, yang melambangkan kesuburan dan hubungan dengan alam. Pakaian ini sengaja dibuat dari bahan yang mudah basah karena akan dibasuhi air kembang selama ritual pembersihan jiwa dan raga. Sementara untuk acara midodareni, calon pengantin perempuan didandani dengan lebih sederhana namun tetap sarat makna, seringkali dengan kemben dan kain, mencerminkan kesucian dan kesiapan untuk menjalani kehidupan baru.

Selain pernikahan, pakaian adat juga hadir dalam upacara panen dan selamatan. Para penari yang memeriahkan acara mapag ripen atau reyog sawah mengenakan pakaian tradisional seperti celana komprang dan ikat kepala, yang melambangkan kegagahan dan semangat para petani. Para tetua adat yang memimpin kenduri akan mengenakan pakaian yang lebih formal seperti surjan dan kain, menandakan kewibawaan dan kebijaksanaan mereka dalam memimpin ritual syukur kepada Dewi Sri.

Di sisi lain, makanan dalam acara-acara khusus disiapkan sebagai bentuk syukur dan persembahan. Hidangan seperti nasi tumpeng, ingkung ayam, dan berbagai ubo rampe disusun dengan filosofi tertentu. Tumpeng yang berbentuk kerucut melambangkan gunung dan harapan akan kehidupan yang tinggi dan mulia, sementara ingkung yang merupakan ayam utuh yang dimasak dengan bumbu kuning melambangkan penyerahan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hidangan tidak hanya dimakan, tetapi lebih dahulu diperlihatkan dan didoakan sebagai bagian dari ritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur.

Makanan Pokok dan Cara Pengolahan yang Tradisional

Pakaian dan makanan dalam kehidupan desa zaman dulu bukan sekadar pemenuh kebutuhan dasar, melainkan cerminan mendalam dari status sosial, keyakinan spiritual, dan kearifan lokal yang dianut masyarakat. Setiap helai kain yang ditenun dan setiap hidangan yang disajikan sarat dengan makna simbolis, menjadi penanda identitas budaya dan penghormatan terhadap adat istiadat leluhur yang dijalani dalam keseharian.

Pakaian sehari-hari masyarakat desa dibuat dari bahan-bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Kain dari kapas yang dipintal dan ditenun sendiri, atau dari serat nanas dan pisang, menjadi pilihan utama. Laki-laki biasa mengenakan celana komprang longgar dan ikat kepala, sementara perempuan berkebaya sederhana dengan kain jarik atau sarung batik. Motif batik yang digunakan, seperti parang atau kawung, sering kali memiliki makna perlindungan dan keselamatan, bukan hanya corak penghias semata.

Makanan pokok masyarakat desa adalah beras, yang diolah menjadi nasi dalam hampir setiap santapan. Selain itu, jagung, singkong, ubi, dan sagu juga menjadi sumber karbohidrat utama di berbagai daerah. Pengolahan makanan dilakukan dengan cara-cara tradisional yang sederhana namun penuh ketelitian. Beras ditumbuk dengan lesung dan alu untuk memisahkan sekam dari gabah, sementara singkong direndam dan dikeringkan menjadi tiwul atau gaplek untuk persediaan di musim paceklik.

Pengolahan makanan tradisional sangat mengandalkan teknik pengawetan alami. Ikan asin dibuat dengan menggarami dan menjemur ikan di terik matahari, sementara daging diawetkan menjadi dendeng dengan cara diiris tipis dan dijemur. Sayuran difermentasi menjadi pickles sederhana atau diolah menjadi lalapan segar yang disantap dengan sambal terasi. Sambal sendiri dibuat dengan mengulek cabai, bawang, dan terasi di atas cobek batu, menghasilkan cita rasa yang khas dan autentik.

Setiap hidangan disajikan dengan prinsip kebersamaan dan kesederhanaan. Makan bersama di atas daun pisang atau dalam wadah gerabah menjadi pemandangan biasa, di mana semua anggota keluarga berkumpul untuk menikmati hasil bumi yang diolah dengan penuh rasa syukur. Makanan tidak hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi media untuk merawat hubungan kekerabatan dan melestarikan warisan kuliner leluhur dari generasi ke generasi.

Jajanan dan Minuman Tradisional Desa

Pakaian sehari-hari masyarakat desa tempo dulu merupakan cerminan kesederhanaan dan kearifan lokal. Kain dari kapas yang dipintal dan ditenun sendiri, atau dari serat nanas dan pisang, menjadi pilihan utama. Laki-laki biasa mengenakan celana komprang longgar dan ikat kepala, sementara perempuan berkebaya sederhana dengan kain jarik atau sarung batik. Motif batik yang digunakan, seperti parang atau kawung, sering kali memiliki makna perlindungan dan keselamatan, bukan hanya corak penghias semata.

Makanan pokok masyarakat adalah beras, yang diolah menjadi nasi dalam hampir setiap santapan. Selain itu, jagung, singkong, ubi, dan sagu juga menjadi sumber karbohidrat utama di berbagai daerah. Pengolahan makanan dilakukan dengan cara-cara tradisional yang sederhana. Beras ditumbuk dengan lesung dan alu, sementara singkong direndam dan dikeringkan menjadi tiwul atau gaplek untuk persediaan di musim paceklik.

Jajanan dan minuman tradisional menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Di pasar atau saat keramaian, penjual menawarkan cenil, getuk, atau klepon yang terbuat dari ketan dan gula merah. Minuman tradisional seperti wedang jahe hangat atau sekoteng menjadi penghangat tubuh di kala hujan, disajikan dengan menggunakan cangkir dari tempurung kelapa. Setiap jajanan dan minuman ini diolah secara alami, tanpa pengawet, dan disajikan dalam kemasan daun pisang atau kertas minyak, mencerminkan kehidupan yang bersahaja dan selaras dengan alam.