Cerita Rakyat dan Dongeng

Cerita Rakyat dan Dongeng bukan sekadar hiburan pengantar tidur, melainkan cermin kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Karya sastra lisan ini mengabadikan adat istiadat, kebiasaan, serta kearifan lokal orang-orang zaman dulu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui tokoh-tokoh dan alur ceritanya, kita dapat memahami pandangan hidup, aturan sosial, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam serta sesama yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang.

Mite dan Legenda tentang Asal-Usul

Cerita rakyat, dongeng, mite, dan legenda tentang asal-usul merupakan fondasi dari kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karya-karya ini berfungsi sebagai media pendidikan moral dan sosial yang halus, mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang tua, menaati adat, serta hidup selaras dengan alam. Setiap kisah yang diceritakan mengandung petuah dan peringatan yang mengatur tata krama dan kebiasaan dalam masyarakat.

- Legenda asal-usul nama tempat, seperti “Sangkuriang” untuk Gunung Tangkuban Perahu, mengajarkan tentang konsekuensi durhaka kepada orang tua dan kekuatan cinta yang terlarang.

- Mite tentang dewa-dewi dan penciptaan alam semesta, seperti “Nyi Roro Kidul”, mencerminkan kepercayaan dan penghormatan terhadap kekuatan gaib yang mengatur kehidupan dan laut.

- Dongeng binatang yang penuh metafora, seperti “Kancil dan Buaya”, menggambarkan kecerdikan sebagai nilai yang dihargai untuk mengatasi masalah dan keluar dari bahaya.

- Cerita rakyat tentang asal-usul tradisi, seperti upacara adat atau ritual pertanian, menanamkan nilai kebersamaan, syukur, dan penghormatan kepada leluhur dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Fabel dengan Pesan Moral dan Nasihat Hidup

Cerita-cerita tersebut menjadi pedoman tidak tertulis yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, kesopanan, dan kejujuran tidak diajarkan melalui teguran keras, tetapi melalui kisah-kisah simbolis yang mudah dicerna dan diingat.

Fabel dengan pesan moralnya berperan sebagai cermin untuk mengevaluasi perilaku sendiri. Kisah “Semut dan Belalang” mengajarkan pentingnya kerja keras dan berhemat untuk masa depan, sementara “Kura-kura dan Kelinci” menasihati agar tidak sombong dan meremehkan orang lain. Setiap karakter dan ending cerita dirancang untuk memberikan nasihat hidup yang praktis.

Dongeng dan cerita rakyat pada akhirnya adalah sekolah kehidupan bagi masyarakat zaman dulu. Melalui narasi yang menarik, generasi muda belajar memahami adat istiadat, membedakan yang baik dan buruk, serta menghormati hubungan mereka dengan alam dan sesama, sehingga warisan budaya dan kebijaksanaan nenek moyang tetap lestari.

Cerita Rakyat yang Diwariskan Secara Lisan

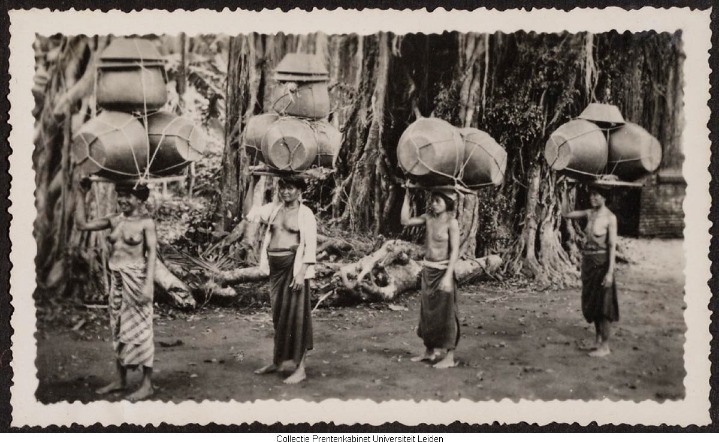

Cerita rakyat dan dongeng merupakan perekam yang setia bagi adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat masa lampau. Setiap ritual, tatacara pergaulan, hingga aktivitas harian seperti bercocok tanam atau melaut, seringkali berakar pada kisah-kisah simbolis yang diwariskan secara lisan. Dengan demikian, tradisi lisan ini berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan sehari-hari agar tetap selaras dengan aturan leluhur.

Nilai-nilai seperti gotong royong, menghormati orang tua, dan bersikap rendah hati tidak diajarkan sebagai doktrin kaku, melainkan disampaikan melalui alur dan tokoh dalam cerita. Kisah-kisah ini menjadi semacam kurikulum tidak tertulis yang membentuk karakter dan perilaku individu dalam komunitas, memastikan bahwa adat dan kebiasaan orang zaman dulu tetap dipahami dan dilaksanakan oleh generasi penerus.

Melalui mite dan legenda asal-usul, masyarakat masa lalu juga menanamkan keyakinan dan penghormatan mereka terhadap kekuatan alam dan leluhur. Cerita-cerita itu menjelaskan dan melegitimasi berbagai tradisi, mulai dari upacara persembahan hingga pantangan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana dunia nyata dan dunia mitos saling berkelindan dalam keseharian.

Pada hakikatnya, cerita rakyat adalah cermin dari jiwa zaman di mana ia lahir. Ia merefleksikan cara suatu komunitas memandang dunia, mengatasi konflik, dan memaknai kehidupan sehari-hari mereka. Warisan lisan ini adalah jendela untuk memahami pola pikir, sistem kepercayaan, dan tata nilai yang dianut oleh orang-orang pada masanya.

Adat Istiadat dan Upacara Tradisional

Adat Istiadat dan Upacara Tradisional merupakan warisan nenek moyang yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat zaman dulu, dari hal sederhana hingga upacara besar. Kebiasaan orang dulu ini tidak terpisahkan dari cerita rakyat dan dongeng, yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan pedoman hidup. Melalui berbagai ritual dan tatacara, mereka menjalin hubungan harmonis dengan alam, sesama, dan leluhur, sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari sarat dengan makna dan kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Upacara Kelahiran dan Masa Kanak-Kanak

Adat istiadat dan upacara tradisional yang mengiringi kelahiran dan masa kanak-kanak merupakan perwujudan nyata dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Ritual-ritual ini dirancang bukan hanya untuk menyambut kehadiran seorang anak, tetapi juga untuk melindungi dan menempatkannya dalam tatanan masyarakat serta alam semesta sesuai dengan kepercayaan leluhur.

Upacara kelahiran sering kali dimulai sebelum sang ibu melahirkan. Masyarakat zaman dulu percaya pada berbagai pantangan dan harus melakukan selamatan tertentu untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Setelah lahir, tali pusar yang putus disimpan atau dikubur dengan tatacara khusus, karena diyakini memiliki hubungan magis dengan kehidupan si anak kelak.

Masa kanak-kanak diisi dengan serangkaian upacara yang menandai setiap tahap perkembangannya. Upacara turun tanah atau tedak siti, misalnya, adalah ritual pertama dimana anak diperkenalkan kepada tanah. Ini melambangkan bahwa kelak ia harus tetap rendah hati dan terhubung dengan bumi sebagai sumber kehidupan. Prosesi ini sering diiringi dengan menyebarkan berbagai benda simbolik seperti alat tulis, uang, atau peralatan bertani, untuk meramalkan masa depan dan bakat sang anak.

Upacara potong rambut pertama juga merupakan tradisi yang luas ditemui. Rambut yang dicukur hingga gundul dipercaya dapat membuang nasib buruk dan memberikan permulaan yang bersih bagi kehidupan si anak. Seluruh rangkaian upacara ini dilakukan dalam suasana sukacita dan kebersamaan, melibatkan keluarga besar dan tetangga, yang mencerminkan nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membesarkan seorang anak.

Adat Perkawinan dan Lamaran

Adat Perkawinan dan Lamaran dalam tradisi masyarakat zaman dulu merupakan suatu rangkaian proses sakral yang penuh dengan makna filosofis, jauh melampaui sekadar penyatuan dua individu. Prosesi ini melibatkan dua keluarga besar dan diatur oleh tata cara yang ketat, mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kesopanan, dan komitmen yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Proses dimulai dengan lamaran atau pinangan, yang disebut ‘nakatok tando’ atau ‘ngeuyeuk seureuh’ di berbagai daerah. Utusan dari keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa sirih pinang lengkap dalam cerana sebagai tanda kesungguhan. Pertemuan ini bukan hanya berbicara tentang rencana pernikahan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan saling mengenal antara kedua keluarga besar, menekankan bahwa pernikahan adalah penyatuan dua garis keturunan.

Setelah lamaran diterima, dilanjutkan dengan serangkaian seserahan atau penyerahan mas kawin. Barang yang diserahkan bukan hanya emas dan uang, tetapi juga bahan makanan pokok dan perlengkapan hidup yang simbolis, seperti daun sirih, pinang, gambir, dan kapur yang melambangkan kerukunan dan keabadian cinta. Setiap tahapan ini diiringi dengan nasihat dan petuah dari para sesepuh, yang sering kali disampaikan melalui pantun dan kiasan, menyampaikan pesan tentang kehidupan berumah tangga yang penuh tanggung jawab.

Inti dari upacara perkawinan adat sendiri adalah akad nikah yang disaksikan oleh seluruh masyarakat. Pengantin didandani dengan pakaian adat yang sarat simbol, seperti keris untuk laki-laki yang melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab, serta sanggul dan kembang goyang untuk perempuan yang melambangkan kesuburan dan ketaatan. Setelah akad, pengantin menjalani berbagai ritual seperti sungkeman untuk meminta restu dan doa dari orang tua dan para leluhur, menegaskan kembali pentingnya menghormati orang tua dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Upacara Kematian dan Penghormatan pada Leluhur

Adat Istiadat dan Upacara Tradisional, khususnya yang terkait dengan Upacara Kematian dan Penghormatan pada Leluhur, menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat zaman dulu. Ritual-ritual ini bukan sekadar protokol formal, melainkan perwujudan filosofi hidup yang mendalam tentang hubungan antara yang hidup, yang telah meninggal, dan alam semesta. Setiap tahapannya dirancang untuk memastikan peralihan yang mulus bagi arwah sekaligus memberikan penghiburan dan pedoman bagi keluarga yang ditinggalkan.

Upacara kematian dalam berbagai budaya Nusantara dilakukan dengan sangat khidmat dan terstruktur, mencerminkan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir mutlak. Prosesi ini dimulai dari pemandian jenazah, yang sering kali menggunakan air bunga untuk membersihkan secara lahir dan batin sebelum menghadap sang pencipta. Selanjutnya, jenazah dikafani dengan kain mori putih, melambangkan kesucian dan kembalinya manusia kepada asal-usulnya yang suci. Setiap langkah ini diiringi dengan doa-doa dan mantra yang ditujukan untuk keselamatan arwah.

Inti dari upacara ini adalah proses pemakaman. Lokasi penguburan, arah kepala, dan benda-benda pusaka yang ikut dikuburkan dipilih dengan cermat berdasarkan petuah leluhur. Masyarakat percaya bahwa tata cara ini akan membimbing arwah menuju alam baka dengan tenang dan mencegahnya terganggu atau mengganggu yang masih hidup. Upacara tidak berhenti saat tanah ditutup; keluarga menyelenggarakan Kenduri atau Selamatan pada hari-hari tertentu seperti hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan keseratus, yang bertujuan untuk mendoakan arwah dan mengingatkan keluarga tentang siklus kehidupan dan kematian.

Penghormatan pada leluhur adalah kelanjutan logis dari upacara kematian. Masyarakat zaman dulu meyakini bahwa leluhur yang telah meninggal tetap hadir secara spiritual dan dapat memberikan perlindungan, bimbingan, serta kesuburan bagi keturunannya yang masih hidup. Ritual penghormatan ini diwujudkan melalui sesaji dan sesajen yang dipersembahkan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat panen atau menjelang tahun baru. Benda-benda pusaka peninggalan leluhur juga dipelihara dan dirawat dengan baik, karena dianggap sebagai medium penyambung hubungan antara dunia nyata dan alam roh.

Nilai terdalam dari semua adat istiadat ini adalah menjaga keseimbangan kosmis. Dengan menghormati leluhur dan melaksanakan upacara kematian dengan benar, masyarakat percaya mereka turut serta dalam menjaga harmoni antara alam manusia, alam gaib, dan alam semesta. Tradisi ini mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari tidak terpisah dari dunia spiritual, dan bahwa menghormati mereka yang telah pergi adalah bagian tak terpisahkan dari menjalani hidup yang bermakna dan selaras.

Kehidupan Sehari-hari dan Kebiasaan

Kehidupan sehari-hari dan kebiasaan orang zaman dulu tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat tradisional yang mengatur setiap aspeknya, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ritual dan tatacara ini berakar pada cerita rakyat, mite, dan legenda yang diwariskan secara lisan, berfungsi sebagai pedoman tidak tertulis untuk menjalani hidup yang selaras dengan alam, sesama, dan leluhur. Setiap kebiasaan, dari cara bercocok tanam hingga bergotong royong, sarat dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang menjadi fondasi karakter dan identitas masyarakat.

Mata Pencaharian: Berladang, Bertani, dan Berburu

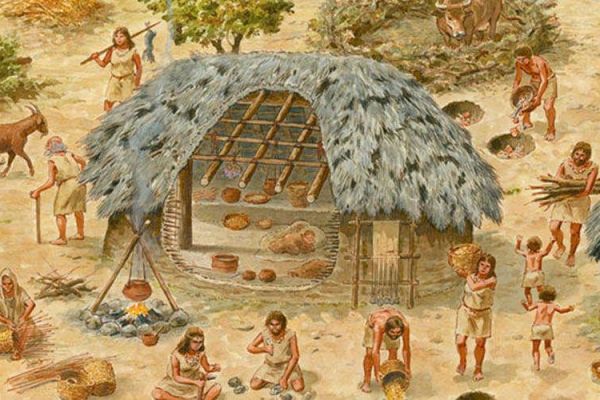

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dulu sangat terikat dengan ritme alam, di mana berladang, bertani, dan berburu bukan hanya sekadar mata pencaharian, melainkan sebuah cara hidup yang penuh nilai dan kearifan. Aktivitas ini diatur oleh adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan melalui cerita rakyat dan legenda, menjadikan setiap pekerjaan sebagai bagian dari sebuah harmoni kosmis yang lebih besar.

Berladang dan bertani dilakukan dengan mengikuti siklus musim dan petunjuk leluhur. Sebelum membuka lahan, seringkali diadakan upacara kecil atau selamatan untuk meminta izin dan keselamatan dari penguasa alam. Mereka percaya bahwa setiap jengkal tanah memiliki penunggunya, sehingga keseimbangan harus dijaga. Proses menanam, merawat, hingga memanen pun diiringi dengan ritual-ritual tertentu sebagai wujud syukur dan penghormatan agar hasil yang diperoleh melimpah.

Berburu juga dilakukan dengan penuh etika dan penghormatan. Pemburu zaman dulu tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Sebelas berburu, mereka sering memanjatkan doa dan menjalani pantangan tertentu. Setelah mendapatkan buruan, ada ritual terima kasih kepada roh hewan yang telah memberikan kehidupannya. Kebiasaan ini mencerminkan keyakinan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan mengeksploitasinya.

Kebiasaan gotong royong atau kerja bakti menjadi tulang punggung dari semua mata pencaharian ini. Mulai dari membuka lahan, menanam padi, hingga membangun rumah, semua dilakukan secara bersama-sama. Nilai kebersamaan dan saling membantu ini diajarkan melalui dongeng-dongeng yang menceritakan akibat buruk dari sifat individualistis dan serakah, sehingga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib dan penuh kekeluargaan.

Gotong Royong dan Semangat Komunitas

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dulu terjalin erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang. Setiap aktivitas, dari bangun tidur hingga hendak beristirahat, diatur oleh tata krama dan nilai-nilai yang bertujuan untuk menjaga harmoni dengan sesama manusia, alam, dan leluhur. Kebiasaan ini diajarkan bukan melalui doktrin, melainkan melalui cerita, dongeng, dan teladan dari orang tua, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karakter dan identitas.

- Hidup selaras dengan alam menjadi prinsip utama, dimana waktu bercocok tanam, berburu, dan menangkap ikan mengikuti petunjuk leluhur dan tanda-tanda alam, bukan semata keinginan untuk mengeksploitasi.

- Menghormati orang yang lebih tua adalah hukum tidak tertulis yang mutlak; younger generation duduk lebih rendah, berbicara dengan sopan, dan mendahulukan elder dalam setiap kesempatan.

- Kebiasaan gotong royong menjadi napas kehidupan komunitas, dari membersihkan lingkungan, membangun rumah, hingga menggarap sawah, semua dilakukan bersama-sama tanpa pamrih.

- Nilai kesederhanaan dan syukur tercermin dari cara mereka mengonsumsi hasil bumi, tidak berlebihan dan selalu mengawali serta mengakhiri dengan rasa terima kasih.

Semangat komunitas dan gotong royong merupakan fondasi yang menguatkan ikatan sosial. Setiap individu dalam komunitas merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk kesejahteraan bersama. Ketika satu keluarga menyelenggarakan hajatan atau upacara adat, seluruh warga tanpa diminta akan datang membantu, menyumbangkan tenaga, bahan makanan, atau dukungan moral. Konsep “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” benar-benar dijalankan dalam keseharian, menciptakan rasa aman dan keterjaminan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menghadapi kesulitan sendirian.

Kearifan Lokal dalam Melestarikan Alam

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dulu terjalin erat dengan ritme dan siklus alam. Aktivitas seperti bercocok tanam, berladang, dan menangkap ikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi merupakan sebuah praktik spiritual yang penuh penghormatan. Mereka percaya bahwa alam bukanlah sumber daya yang harus dieksploitasi, melainkan mitra kehidupan yang harus dijaga keselarasannya.

Kearifan lokal dalam melestarikan alam diwujudkan melalui berbagai aturan tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat memberlakukan sistem sasi, yaitu larangan mengambil hasil hutan atau laut dalam periode tertentu untuk menjaga kelestariannya. Mereka juga mengenal hutan larangan atau tempat-tempat keramat yang tidak boleh diganggu, karena diyakini sebagai tempat bersemayamnya leluhur dan penjaga alam.

Setiap kegiatan mengambil sumber daya alam selalu didahului dengan permohonan izin dan diakhiri dengan ungkapan syukur. Seorang pemburu tidak akan mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan akan mengucapkan terima kasih kepada roh hewan buruannya. Prinsip ini memastikan bahwa eksploitasi tidak terjadi dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Kebiasaan gotong royong dalam mengelola lingkungan, seperti membersihkan sungai, memperbaiki irigasi, atau menanam pohon, juga merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal. Semua ini dilakukan secara sukarela demi kepentingan bersama, mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa merawat alam sama dengan merawat kehidupan mereka sendiri.

Sistem Kemasyarakatan dan Kepemimpinan

Cerita, Adat, dan Kehidupan Sehari-hari Orang Zaman Dulu merupakan gambaran utuh dari Sistem Kemasyarakatan dan Kepemimpinan yang dibangun di atas nilai-nilai kearifan lokal. Sistem ini tidak dijalankan melalui aturan tertulis yang kaku, melainkan melalui tradisi lisan, cerita rakyat, dan adat istiadat yang mengatur setiap aspek kehidupan, dari kelahiran hingga kematian. Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional pun lahir dari penghormatan pada nilai-nilai tersebut, dimana seorang pemimpin adalah yang paling bijak menjalankan dan melestarikan warisan leluhur untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan alam gaib.

Peran dan Fungsi Lembaga Adat

Sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan pada masyarakat tradisional dibangun di atas fondasi adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Lembaga adat berperan sebagai penjaga, penafsir, dan pelaksana dari seluruh norma dan nilai yang mengatur tata kehidupan bersama. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh kekuatan materi atau kekuasaan semata, melainkan oleh kearifan, integritas, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan serta melestarikan warisan leluhur.

Lembaga adat berfungsi sebagai pemerintahan tradisional yang mengurusi segala aspek kehidupan, mulai dari penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelaksanaan upacara-upacara sakral. Keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat yang melibatkan para tetua dan pemangku adat, mencerminkan prinsip kolektivitas dan kebersamaan.

Peran lembaga adat sangat sentral dalam menjaga harmoni sosial dan kosmis. Mereka memastikan bahwa setiap anggota masyarakat menjalankan kewajibannya, menghormati hak orang lain, dan hidup selaras dengan alam serta kepercayaan terhadap leluhur. Dengan demikian, lembaga adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan jantung dari sistem kemasyarakatan yang menjamin keteraturan dan kelangsungan hidup komunitas secara turun-temurun.

Musyawarah untuk Mufakat dalam Penyelesaian Masalah

Sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan dalam tradisi nenek moyang dibangun di atas prinsip kebersamaan dan kearifan kolektif. Lembaga adat berfungsi sebagai pemerintahan yang mengatur tata kehidupan, dari penyelesaian sengketa hingga pengelolaan sumber daya alam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur.

Kepemimpinan tidak ditentukan oleh kekayaan atau kekuatan, melainkan oleh kebijaksanaan, integritas, dan penguasaan seseorang terhadap adat istiadat. Seorang pemimpin adalah yang paling mampu menafsirkan dan melestarikan warisan nenek moyang untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan alam gaib.

Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat, suatu proses yang melibatkan para tetua dan pemangku adat. Musyawarah ini mencerminkan prinsip kolektivitas, dimana setiap suara didengar dan dicari titik temu yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelesaian masalah selalu mengedepankan perdamaian dan keseimbangan. Sengketa diselesaikan dengan duduk bersama, mendengarkan semua pihak, dan merujuk pada kisah-kisah teladan serta petuah leluhur yang penuh kearifan. Tujuannya bukan mencari pihak yang menang atau kalah, tetapi memulihkan hubungan dan keharmonisan dalam komunitas.

Prinsip gotong royong menjadi napas dalam setiap penyelesaian masalah. Masyarakat bergotong royong bukan hanya dalam pekerjaan fisik, tetapi juga dalam mencari solusi, meringankan beban sesama, dan memastikan tidak ada seorang pun yang menghadapi kesulitan sendirian.

Melalui musyawarah untuk mufakat, masyarakat zaman dulu menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang melayani komunitas, menjaga warisan nilai, dan memastikan setiap keputusan lahir dari kebijaksanaan kolektif untuk kebaikan bersama dan kelestarian adat istiadat.

Nilai-Nilai Hormat pada Orang Tua dan Tetua Adat

Sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan dalam tradisi leluhur dibangun di atas fondasi nilai-nilai hormat yang mendalam kepada orang tua dan tetua adat. Para tetua bukan hanya dihargai karena usianya, melainkan karena kearifan, pengalaman hidup, dan penguasaannya terhadap adat istiadat yang menjadi pedoman hidup komunitas. Mereka berperan sebagai penjaga warisan leluhur, penafsir norma yang tidak tertulis, dan pemimpin spiritual yang memastikan harmoni antara manusia, alam, dan alam gaib tetap terjaga.

Penghormatan kepada orang tua dan tetua adat diwujudkan dalam tata krama sehari-hari yang sangat ketat. Generasi muda diajarkan untuk selalu berbicara dengan sopan, mendahulukan para sesepuh dalam setiap kesempatan, dan duduk pada posisi yang lebih rendah sebagai bentuk penghormatan. Nilai ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan cerminan dari keyakinan bahwa orang tua dan tetua adalah perwujudan dari kebijaksanaan leluhur yang masih hidup, sehingga menghormati mereka sama dengan menghormati nenek moyang sendiri.

Dalam struktur kepemimpinan adat, seorang pemimpin atau kepala adat hampir selalu berasal dari kalangan tetua yang dianggap paling bijaksana dan menguasai seluk-beluk adat. Kekuasaannya tidak mutlak dan selalu dikontrol melalui musyawarah untuk mufakat dengan para tetua lainnya. Setiap keputusan penting, dari penyelesaian sengketa hingga pengelolaan sumber daya alam, dirujuk kepada mereka untuk mendapatkan petuah dan nasihat berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Nilai hormat ini juga menjadi inti dari semua upacara adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Ritual sungkeman, dimana mempelai atau anak-anak bersimpuh meminta restu dan doa dari orang tua dan tetua, adalah puncak simbolis dari penghormatan ini. Melalui semua tata cara ini, masyarakat tradisional tidak hanya menjaga otoritas dan keteraturan, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai luhur leluhur terus hidup dan menjadi panduan bagi generasi penerus.

Kesenian dan Kerajinan Tradisional

Kesenian dan kerajinan tradisional merupakan perwujudan nyata dari kearifan lokal serta nilai-nilai kehidupan masyarakat zaman dulu yang diwariskan turun-temurun. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyimpan cerita, simbol, dan filosofi mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Melalui karya seni ini, kita dapat menyelami kebiasaan, adat istiadat, serta cara pandang masyarakat masa lalu terhadap keindahan dan makna hidup.

Tarian dan Musik dalam Upacara Adat

Kesenian dan kerajinan tradisional dalam masyarakat zaman dulu tidak pernah sekadar menjadi objek estetika semata, melainkan merupakan bagian integral dari upacara adat dan kehidupan spiritual. Setiap motif ukiran pada rumah adat, corak pada kain tenun, atau ornamen pada peralatan upacara sarat dengan simbol dan cerita yang terhubung dengan leluhur dan alam semesta. Kain Ulos dalam budaya Batak, misalnya, bukanlah sekadar selimut, melainkan sebuah simbol berkat dan perlindungan yang wajib diberikan dalam upacara pernikahan dan kematian untuk menguatkan ikatan kekeluargaan.

Tarian dalam upacara adat berfungsi sebagai medium penyampai doa, penghormatan, dan cerita-cerita leluhur. Gerakan-gerakan penari yang kerap menirukan alam, seperti burung terbang atau pepohonan yang melambai, adalah sebuah bentuk komunikasi dengan dunia spiritual. Tari-tarian seperti Tortor pada masyarakat Batak atau tari-tarian dalam upacara Ngaben di Bali dilakukan dengan penuh khidmat dan aturan yang ketat, karena diyakini sebagai sebuah persembahan yang dapat menyampaikan permohonan manusia kepada para dewa dan roh leluhur.

Musik dan alat musik tradisional menjadi nyawa yang mengiringi dan menguatkan suasana sakral setiap ritus. Bunyi-bunyian dari gong, gamelan, kulintang, atau gendang tidak hanya berfungsi sebagai pengiring tari, tetapi juga sebagai pemanggil roh, penanda dimulainya suatu tahapan upacara, dan pengiring mantra atau doa yang dipanjatkan. Irama yang dimainkan sering kali berdasarkan pada petuah turun-temurun, dimana setiap ketukan dan melodi diyakini memiliki kekuatan magisnya sendiri untuk menjaga keseimbangan kosmis selama upacara berlangsung.

Dengan demikian, kesenian dan kerajinan adalah bahasa universal masyarakat zaman dulu untuk mengekspresikan keyakinan, nilai, dan kearifan lokal mereka. Melalui tenunan, tarian, dan alunan musik, seluruh komunitas tidak hanya melestarikan keindahan budaya, tetapi juga terus menjalin komunikasi dengan leluhur dan menegaskan kembali jati diri serta place mereka dalam lingkaran kosmis yang lebih besar.

Tenun, Anyaman, dan Ukiran Tradisional

Kesenian dan kerajinan tradisional merupakan perwujudan nyata dari kearifan lokal serta nilai-nilai kehidupan masyarakat zaman dulu yang diwariskan turun-temurun. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyimpan cerita, simbol, dan filosofi mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Melalui karya seni ini, kita dapat menyelami kebiasaan, adat istiadat, serta cara pandang masyarakat masa lalu terhadap keindahan dan makna hidup.

- Tenun, seperti Ulos dari Batak atau Songket dari Melayu, bukanlah sekadar kain. Setiap motif dan warnanya mengandung doa, simbol status sosial, dan cerita turun-temurun yang digunakan dalam upacara adat penting seperti pernikahan dan kematian.

- Anyaman dari rotan, bambu, atau pandan mencerminkan kehidupan yang selaras dengan alam. Kerajinan seperti tikar, bakul, dan topi dibuat dengan teknik yang diwarisi leluhur, menceritakan tentang kearifan dalam memanfaatkan sumber daya tanpa merusak lingkungan.

- Ukiran tradisional pada kayu atau batu sering menghiasi rumah adat dan alat-alat upacara. Pola-pola seperti gambar binatang, tumbuhan, atau bentuk geometris bukan hanya hiasan, melainkan simbol perlindungan, penghormatan kepada leluhur, dan cerita tentang asal-usul suku mereka.

Dengan demikian, setiap helai benang, setiap lembar anyaman, dan setiap goresan ukiran adalah sebuah narasi. Karya-karya ini adalah bahasa universal nenek moyang kita untuk menuturkan cerita, menjalankan adat, dan merekam kebijaksanaan dari kehidupan sehari-hari mereka yang penuh makna.

Permainan Tradisional Anak-Anak

Kesenian dan kerajinan tradisional merupakan perwujudan nyata dari kearifan lokal serta nilai-nilai kehidupan masyarakat zaman dulu yang diwariskan turun-temurun. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyimpan cerita, simbol, dan filosofi mendalam tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur.

Tenun, seperti Ulos dari Batak atau Songket dari Melayu, bukanlah sekadar kain. Setiap motif dan warnanya mengandung doa, simbol status sosial, dan cerita turun-temurun yang digunakan dalam upacara adat penting seperti pernikahan dan kematian. Anyaman dari rotan, bambu, atau pandan mencerminkan kehidupan yang selaras dengan alam. Kerajinan seperti tikar, bakul, dan topi dibuat dengan teknik yang diwarisi leluhur, menceritakan tentang kearifan dalam memanfaatkan sumber daya tanpa merusak lingkungan. Ukiran tradisional pada kayu atau batu sering menghiasi rumah adat dan alat-alat upacara. Pola-pola seperti gambar binatang, tumbuhan, atau bentuk geometris bukan hanya hiasan, melainkan simbol perlindungan, penghormatan kepada leluhur, dan cerita tentang asal-usul suku mereka.

Permainan tradisional anak-anak seperti congklak, gasing, atau lompat tali juga tidak lepas dari nilai-nilai ini. Congklak melatih ketelitian dan strategi, sementara gasing mengajarkan kesabaran dan ketangkasan. Permainan-permainan ini dilakukan secara berkelompok, sehingga tanpa disadari anak-anak telah belajar tentang kerja sama, sportivitas, dan interaksi sosial yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat yang rukun dan gotong royong.

Dengan demikian, setiap helai benang, setiap lembar anyaman, dan setiap putaran gasing adalah sebuah narasi. Karya seni dan permainan ini adalah bahasa universal nenek moyang kita untuk menuturkan cerita, menjalankan adat, dan merekam kebijaksanaan dari kehidupan sehari-hari mereka yang penuh makna.