Cerita Rakyat dan Dongeng Nenek Moyang

Cerita rakyat dan dongeng nenek moyang merupakan khazanah tak ternilai yang menjadi jendela untuk memahami adat istiadat tradisional warisan budaya. Melalui narasi yang turun-temurun, terkandung bukan hanya hiburan, tetapi juga gambaran nyata tentang cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap kisah menyimpan kearifan lokal, nilai-nilai luhur, serta pola pikir masyarakat masa lampau yang membentuk identitas budaya suatu bangsa.

Mite dan Legenda Asal-Usul

Mite dan legenda asal-usul memegang peran khusus dalam khazanah ini, seringkali berfungsi sebagai penjelasan simbolis atas terciptanya alam semesta, gunung, sungai, atau asal mula suatu suku dan kerajaan. Kisah-kisah suci ini dianggap sebagai sejarah kolektif yang memberikan landasan spiritual dan legitimasi bagi keberadaan serta tatanan sosial masyarakat pendukungnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, dongeng dan cerita rakyat disampaikan secara lisan, seringkali dalam kegiatan bersama atau upacara adat tertentu, menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral, kepatuhan, dan solidaritas kepada generasi muda. Cerita-cerita ini menjadi pedoman tidak tertulis yang mengatur interaksi antarindividu dan dengan lingkungannya.

Dengan demikian, warisan naratif ini adalah cermin yang memantulkan jiwa zaman dulu, di mana adat istiadat, kepercayaan, dan kearifan hidup nenek moyang tidak terpisahkan dari keseharian, mewujud dalam setiap tindakan dan diceritakan kembali dari mulut ke mulut untuk kekekalan ingatan kolektif bangsa.

Fabel yang Mengajarkan Nilai Moral

Cerita rakyat dan fabel dari nenek moyang bukan sekadar hiburan pengantar tidur, melainkan wahana utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui tokoh-tokoh binatang dan situasi keseharian yang mudah dicerna, generasi muda diajarkan tentang konsep baik dan buruk secara tidak langsung, halus, dan membekas dalam ingatan.

- Kejujuran dan Tanggung Jawab seperti dalam “Kancil Mencuri Timun” yang menunjukkan akibat buruk dari perbuatan curang.

- Kebijaksanaan dan Kecerdikan dicontohkan oleh “Si Kancil dan Buaya” yang mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan akal bukan kekerasan.

- Kerja Keras dan Pantang Menyerah tergambar dari “Semut dan Belalang” tentang pentingnya berusaha dan bersiap untuk masa sulit.

- Kesetiaan dan Persahabatan seperti kisah “Kera dan Ikan Yu” yang mengajarkan arti setia kawan dan balas budi.

- Kesombongan akan Berakibat Buruk seperti dalam “Burung Gagak yang Sombong” yang akhirnya kehilangan segala yang dimilikinya.

Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam fabel ini menjadi fondasi karakter dan pedoman tidak tertulis yang membentuk tata krama, interaksi sosial, serta hubungan harmonis antara manusia dan alam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional.

Cerita-cerita Pengantar Tidur (Nina Bobo)

Cerita pengantar tidur atau yang sering disebut Nina Bobo merupakan salah satu manifestasi paling intim dari pewarisan budaya ini. Ritual bercerita sebelum tidur bukan hanya bertujuan menidurkan anak, tetapi menciptakan momen khusus untuk transfer nilai-nilai dan kehangatan. Dalam keheningan malam, suara lembut orang tua mendongeng menjadi medium yang powerful untuk menanamkan pesan moral, mengenalkan tokoh-tokoh simbolis, dan membangun ikatan emosional anak dengan akar budayanya.

Melalui dongeng yang didengarkan secara berulang, anak-anak secara tidak sadar mempelajari struktur bahasa, kosakata, serta irama cerita yang khas dari budaya mereka. Proses ini melatih imajinasi dan empati, sambil memperkenalkan mereka pada konteks sosial dan lingkungan alam yang melatari kehidupan nenek moyang, seperti kehidupan di hutan, sungai, atau desa.

Dengan demikian, tradisi Nina Bobo adalah jembatan yang menghubungkan dunia imajinasi anak dengan dunia nyata nilai-nilai luhur. Ia memastikan bahwa warisan cerita, adat, dan kearifan lokal nenek moyang tidak punah, tetapi terus hidup, bernapas, dan relevan dalam membentuk karakter generasi penerus di tengah arus zaman yang terus berubah.

Adat Istiadat dalam Daur Hidup

Adat istiadat dalam daur hidup merupakan rangkaian ritual dan tata cara tradisional yang mengiringi setiap tahapan penting kehidupan manusia, dari kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, perkawinan, hingga kematian. Praktik-praktik warisan leluhur ini bukan sekadar upacara simbolis, melainkan pengejawantahan nilai-nilai luhur, filosofi hidup, dan pandangan dunia masyarakat zaman dulu yang diwariskan turun-temurun. Setiap ritual dalam daur hidup mengandung makna mendalam untuk menyucikan, melindungi, serta mengintegrasikan individu ke dalam jalinan komunitas dan alam semesta sesuai dengan tata kelola adat.

Upacara Kelahiran dan Pemberian Nama

Adat istiadat dalam daur hidup, khususnya upacara kelahiran dan pemberian nama, merupakan manifestasi nyata dari warisan budaya yang hidup. Upacara kelahiran dimulai sejak masa kehamilan, dengan berbagai pantangan dan anjuran yang harus dipatuhi calon ibu untuk keselamatan jabang bayinya. Begitu sang bayi lahir, ritual penyambutan segera dilakukan, seperti pemotongan tali pusar yang disertai doa-doa dan penempatan benda-benda simbolis di dekat bayi untuk mengusir roh jahat dan memberikan perlindungan.

Salah satu momen paling penting adalah upacara pemberian nama. Nama yang dipilih bukanlah sekadar label, tetapi doa dan harapan orang tua serta leluhur untuk masa depan sang anak. Nama-nama tersebut sering kali diambil dari bahasa daerah yang mengandung makna mendalam, seperti sifat terpuji, unsur alam, atau penghormatan kepada nenek moyang. Prosesi pemberian nama biasanya dipimpin oleh tetua adat atau orang yang dihormati, disertai dengan pembacaan mantra atau doa dan seringkali dirayakan dengan jamuan makan bersama keluarga besar dan masyarakat.

Seluruh rangkaian upacara ini mencerminkan pandangan dunia masyarakat tradisional yang memandang kehidupan manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam, leluhur, dan komunitasnya. Ritual-ritual ini berfungsi untuk mengintegrasikan anggota baru ke dalam jaringan sosial dan kosmos budaya mereka, sekaligus menjadi medium efektif untuk melestarikan nilai-nilai luhur, bahasa, dan kearifan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ritual Kedewasaan dan Pernikahan

Adat istiadat dalam daur hidup, khususnya ritual kedewasaan, menandai transisi individu dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa yang penuh tanggung jawab. Upacara-upacara ini dirancang untuk menguji kesiapan fisik, mental, dan spiritual seorang pemuda atau pemudi. Prosesi seringkali melibatkan ujian keberanian, seperti berburu atau mengasingkan diri di hutan, serta penerimaan pengetahuan adat dan nilai-nilai kehidupan dari para tetua. Ritual ini berfungsi untuk membersihkan diri, meminta perlindungan leluhur, dan secara resmi mengakui status barunya sebagai anggota dewasa masyarakat yang siap menjalankan kewajiban adat.

Ritual pernikahan merupakan puncak dari adat istiadat daur hidup yang menyatukan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Prosesnya dimulai dengan lamaran dan ditandai dengan serangkaian upacara seperti penentuan hari baik, siraman, akad nikah, dan pesta adat. Setiap tahapan sarat dengan simbolisme dan filosofi mendalam, seperti penyampaian seserahan yang melambangkan kemampuan calon mempelai pria untuk menafkahi, atau ritual sungkeman sebagai wujud bakti kepada orang tua. Upacara pernikahan adat menjadi pentas bagi pewarisan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Upacara Kematian dan Penghormatan pada Leluhur

Adat istiadat dalam daur hidup yang berkaitan dengan kematian dan penghormatan pada leluhur merupakan perwujudan keyakinan mendalam bahwa kematian bukanlah akhir yang mutlak, melainkan sebuah peralihan status menuju dunia roh. Upacara kematian dirancang untuk mengantarkan arwah mendiang dengan layak dan aman menuju alam baka, sekaligus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seluruh prosesi ini dilaksanakan berdasarkan tata cara warisan leluhur yang diyakini dapat menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan alam gaib.

Ritual dimulai dari saat-saat menjelang kematian, dimana keluarga berkumpul untuk mendoakan dan memberikan dukungan spiritual. Setelah meninggal, jenazah dimandikan, dikafani, dan disemayamkan dengan tata cara khusus yang berbeda-beda di setiap suku. Masa berkabung ditandai dengan berbagai pantangan bagi keluarga, seperti tidak boleh mengadakan pesta atau mengenakan perhiasan, sebagai wujud kesedihan dan penghormatan tertinggi. Doa-doa dan mantra dibacakan secara terus-menerus untuk melindungi perjalanan arwah.

Inti dari penghormatan pada leluhur terletak pada keyakinan bahwa roh mereka tetap hadir dan aktif mempengaruhi kehidupan keturunannya. Oleh karena itu, berbagai sesajen dan persembahan dipersiapkan bukan sebagai pemujaan, melainkan sebagai bentuk bakti, terima kasih, dan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan para pendahulu. Ritual-ritual seperti selamatan, nyadran, atau ziarah kubur dilakukan secara berkala untuk mengundang roh leluhur menerima persembahan dan memberikan restu serta perlindungan bagi keluarganya yang masih hidup.

Dengan demikian, rangkaian adat ini menegaskan sebuah siklus kehidupan yang utuh dan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur seperti bakti pada orang tua, solidaritas sosial melalui gotong royong mengurus jenazah, dan keyakinan akan kehidupan setelah mati, terus dipupuk dan diwariskan, memperkuat jati diri budaya dan memastikan bahwa nenek moyang tetap abadi dalam ingatan dan tradisi kolektif masyarakat.

Kearifan Lokal dalam Bercocok Tanam

Kearifan lokal dalam bercocok tanam merupakan kristalisasi dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah dijalin nenek moyang sejak zaman dulu. Praktik-praktik tradisional seperti penentuan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa, pemilihan benih unggul warisan leluhur, serta ritual tolak bala sebelum membuka lahan bukanlah sekadar tahapan teknis, tetapi cerminan dari filosofi hidup yang menghargai keseimbangan kosmos. Setiap langkah dalam proses bercocok tanam dipandu oleh nilai-nilai luhur dan aturan tidak tertulis yang diwariskan melalui cerita dan petuah, menjadikannya sebuah tradisi budaya yang sarat makna dan identitas.

Sistem Kalender Tradisional dan Penanda Musim

Kearifan lokal dalam bercocok tanam merupakan kristalisasi dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah dijalin nenek moyang sejak zaman dulu. Praktik-praktik tradisional ini bukanlah sekadar tahapan teknis, tetapi cerminan dari filosofi hidup yang menghargai keseimbangan kosmos, diwariskan melalui cerita, petuah, dan pengalaman kolektif turun-temurun.

- Sistem Kalender Tradisional seperti Pranata Mangsa di Jawa yang membagi tahun menjadi 12 periode musim berdasarkan perilaku alam, hewan, dan tanaman, menjadi pedoman utama untuk menentukan waktu tanam dan panen yang tepat.

- Penanda Musim atau fenologi alam, seperti berbunganya tanaman tertentu atau migrasi burung, digunakan sebagai alarm alami untuk memulai aktivitas pertanian, seperti yang diterapkan dalam budaya Sunda dengan melihat tanda dari pohon kihujan.

- Ritual Tolak Bala dan Sesajen sebelum membuka lahan atau menanam, sebagai bentuk permohonan izin dan perlindungan kepada penguasa alam serta leluhur, mencerminkan keyakinan bahwa kesuburan adalah anugerah yang harus dihormati.

- Pemilihan Benih Unggul secara turun-temurun, dimana petani menyimpan benih terbaik dari panen untuk ditanam di musim berikutnya, menunjukkan kemandirian dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik lokal.

- Gotong Royong atau sistem kerja sama dalam menggarap sawah dan memanen, seperti Metengen pada masyarakat Bali, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas komunitas di atas kepentingan individu.

Seluruh sistem ini adalah pedoman tidak tertulis yang mengatur interaksi dengan lingkungan, memastikan keberlanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan, sehingga warisan leluhur ini tetap relevan sebagai fondasi ketahanan pangan dan kelestarian alam.

Ritual Memulai Tanam dan Panen

Kearifan lokal dalam bercocok tanam merupakan kristalisasi dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah dijalin nenek moyang sejak zaman dulu. Praktik-praktik tradisional ini bukanlah sekadar tahapan teknis, tetapi cerminan dari filosofi hidup yang menghargai keseimbangan kosmos, diwariskan melalui cerita, petuah, dan pengalaman kolektif turun-temurun.

Ritual memulai tanam seringkali diawali dengan permohonan izin dan perlindungan kepada penguasa alam serta leluhur. Sebelum membuka lahan, dilakukan upacara tolak bala dengan sesajen tertentu untuk menjauhkan malapetaka dan memastikan kesuburan tanah. Penentuan waktu tanam yang tepat sangat bergantung pada sistem kalender tradisional seperti Pranata Mangsa di Jawa atau membaca tanda-tanda alam seperti berbunganya pohon tertentu dan migrasi burung.

Demikian pula, ritual panen dipenuhi dengan syukur dan penghormatan. Hasil bumi pertama seringkali dipersembahkan dalam upacara syukuran sebelum boleh dinikmati oleh masyarakat luas. Gotong royong memanen menjadi puncak dari kebersamaan, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas komunitas. Seluruh rangkaian aktivitas ini adalah pedoman tidak tertulis yang memastikan keberlanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap alam.

Prinsip-Prinsip Pelestarian Alam

Kearifan lokal dalam bercocok tanam merupakan kristalisasi dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah dijalin nenek moyang sejak zaman dulu. Praktik-praktik tradisional seperti penentuan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa, pemilihan benih unggul warisan leluhur, serta ritual tolak bala sebelum membuka lahan bukanlah sekadar tahapan teknis, tetapi cerminan dari filosofi hidup yang menghargai keseimbangan kosmos.

Prinsip-prinsip pelestarian alam tertanam sangat dalam pada setiap aspeknya. Sistem kalender tradisional seperti Pranata Mangsa mengajarkan untuk mengikuti irama alam, bukan melawannya, sehingga sumber daya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Pemilihan dan penyimpanan benih lokal merupakan bentuk konservasi keanekaragaman hayati yang alami dan berkelanjutan.

Ritual-ritual yang menyertai proses bercocok tanam, dari tolak bala hingga syukuran panen, mencerminkan prinsip menghormati alam sebagai pihak yang harus diajak bermusyawarah, bukan ditaklukkan. Nilai gotong royong yang menjadi tulang punggung aktivitas pertanian tradisional juga memperkuat solidaritas komunitas dalam mengelola sumber daya alam secara kolektif dan bertanggung jawab, memastikan warisan ini lestari untuk generasi mendatang.

Kehidupan Sosial dan Gotong Royong

Kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia sangat lekat dengan semangat gotong royong, yang menjadi tulang punggung harmoni dan keberlanjutan dalam komunitas. Nilai luhur ini tidak hanya tercermin dalam kerja bakti membangun rumah atau membersihkan lingkungan, tetapi meresap dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari upacara adat, ritual pertanian, hingga menghadapi musibah. Gotong royong adalah manifestasi nyata dari filosofi hidup yang mengedepankan kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif atas kesejahteraan bersama, mewariskan ajaran nenek moyang untuk saling membantu tanpa pamrih.

Musyawarah untuk Mufakat

Kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia dijiwai oleh semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini tercermin dalam kerja bakti membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menyelenggarakan upacara adat. Semuanya dilakukan secara bersama-sama, mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu, sebagai warisan nyata dari ajaran nenek moyang untuk saling membantu tanpa pamrih.

Gotong royong adalah manifestasi konkret dari rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Dalam aktivitas pertanian, seperti menanam dan memanen, seluruh warga desa bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan secara bergiliran melalui sistem seperti mapalus atau subak. Begitu pula ketika seorang warga membangun rumah, seluruh tetangga secara sukarela datang membantu, mencerminkan filosofi hidup yang mengedepankan kebersamaan dan saling membutuhkan.

Musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip sentral dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap permasalahan, dari urusan adat hingga konflik sosial, diselesaikan dengan duduk bersama dalam suatu forum yang dipimpin oleh tetua atau pemangku adat. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil bukan berdasarkan suara terbanyak, melainkan melalui pencapaian konsensus atau mufakat yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama.

Proses musyawarah ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan penghormatan pada pendapat orang lain. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif yang dianggap paling bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat bukan sekadar metode, tetapi merupakan jiwa dari kehidupan sosial tradisional yang memastikan keberlanjutan dan keutuhan komunitas.

Kerja Bakti Membangun Fasilitas Umum

Kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia dijiwai oleh semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini tercermin dalam kerja bakti membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menyelenggarakan upacara adat. Semuanya dilakukan secara bersama-sama, mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu, sebagai warisan nyata dari ajaran nenek moyang untuk saling membantu tanpa pamrih.

Gotong royong adalah manifestasi konkret dari rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Dalam aktivitas pertanian, seperti menanam dan memanen, seluruh warga desa bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan secara bergiliran melalui sistem seperti mapalus atau subak. Begitu pula ketika seorang warga membangun rumah, seluruh tetangga secara sukarela datang membantu, mencerminkan filosofi hidup yang mengedepankan kebersamaan dan saling membutuhkan.

Musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip sentral dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap permasalahan, dari urusan adat hingga konflik sosial, diselesaikan dengan duduk bersama dalam suatu forum yang dipimpin oleh tetua atau pemangku adat. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil bukan berdasarkan suara terbanyak, melainkan melalui pencapaian konsensus atau mufakat yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama.

Proses musyawarah ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan penghormatan pada pendapat orang lain. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif yang dianggap paling bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat bukan sekadar metode, tetapi merupakan jiwa dari kehidupan sosial tradisional yang memastikan keberlanjutan dan keutuhan komunitas.

Sistem Bantu-Membantu dalam Kesusahan

Kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia dijiwai oleh semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini tercermin dalam kerja bakti membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menyelenggarakan upacara adat. Semuanya dilakukan secara bersama-sama, mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu, sebagai warisan nyata dari ajaran nenek moyang untuk saling membantu tanpa pamrih.

Gotong royong adalah manifestasi konkret dari rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Dalam aktivitas pertanian, seperti menanam dan memanen, seluruh warga desa bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan secara bergiliran melalui sistem seperti mapalus atau subak. Begitu pula ketika seorang warga membangun rumah, seluruh tetangga secara sukarela datang membantu, mencerminkan filosofi hidup yang mengedepankan kebersamaan dan saling membutuhkan.

Musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip sentral dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap permasalahan, dari urusan adat hingga konflik sosial, diselesaikan dengan duduk bersama dalam suatu forum yang dipimpin oleh tetua atau pemangku adat. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil bukan berdasarkan suara terbanyak, melainkan melalui pencapaian konsensus atau mufakat yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama.

Proses musyawarah ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan penghormatan pada pendapat orang lain. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pertimbangan kolektif yang dianggap paling bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat bukan sekadar metode, tetapi merupakan jiwa dari kehidupan sosial tradisional yang memastikan keberlanjutan dan keutuhan komunitas.

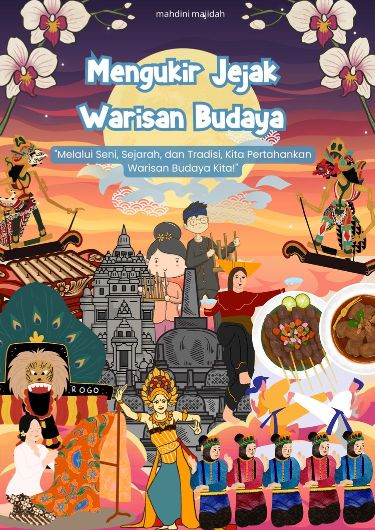

Kesenian dan Kerajinan Tradisional

Kesenian dan kerajinan tradisional Indonesia merupakan perwujudan nyata dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi estetika dan praktis, tetapi juga menyimpan makna simbolis, nilai filosofis, serta narasi tentang kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya. Warisan budaya tak benda ini menjadi medium penuturan yang abadi, menghubungkan masa lalu yang penuh dengan petuah leluhur dengan keberlangsungan identitas budaya di masa kini.

Tarian dan Musik Upacara

Kesenian dan kerajinan tradisional Indonesia merupakan perwujudan nyata dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi estetika dan praktis, tetapi juga menyimpan makna simbolis, nilai filosofis, serta narasi tentang kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya. Warisan budaya tak benda ini menjadi medium penuturan yang abadi, menghubungkan masa lalu yang penuh dengan petuah leluhur dengan keberlangsungan identitas budaya di masa kini.

- Kain Tenun seperti Ulos dari Batak atau Songket dari Melayu dan Minangkabau, seringkali menceritakan status sosial, peristiwa penting dalam daur hidup, dan keyakinan spiritual melalui motif dan warna yang sarat makna.

- Wayang Kulit dan Wayang Golek, selain sebagai seni pertunjukan, adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai filsafat, moral, dan pelajaran sejarah dari epos-epos kuno seperti Mahabharata dan Ramayana.

- Alat Musik Tradisional seperti Gamelan dari Jawa dan Bali, Gondang dari Batak, atau Tifa dari Papua, tidak hanya mengiringi upacara tetapi juga menjadi sarana komunikasi dengan alam dan leluhur, dengan setiap komposisi lagu memiliki tujuan ritual tertentu.

- Seni Ukir dan Patung dari suku-suku seperti Dayak atau Asmat, seringkali menggambarkan roh leluhur, dewa-dewa, dan mitos penciptaan, berfungsi sebagai objek pemujaan dan pengingat akan asal-usul.

- Tarian Upacara seperti Tari Sanghyang dari Bali atau Tari Tortor dari Batak, merupakan tari sakral yang dipentaskan untuk meminta perlindungan, menyembuhkan penyakit, atau menjadi bagian dari ritual peralihan kehidupan, dimana setiap gerakan adalah doa yang dipersembahkan kepada yang gaib.

Tenun dan Ukiran Bermotif Simbolis

Kesenian dan kerajinan tradisional Indonesia, khususnya tenun dan ukiran bermotif simbolis, merupakan catatan visual yang hidup dari adat istiadat dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap helai benang dan goresan pahat bukan hanya tentang keindahan, tetapi merupakan bahasa yang menuturkan nilai-nilai luhur, keyakinan spiritual, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Kain tenun, seperti Ulos bagi masyarakat Batak atau Songket di Melayu dan Minangkabau, berfungsi sebagai penanda status sosial dan pengiring ritus daur hidup. Motif-motifnya yang rumit, seperti ragih otok atau pucuk rebung, menyimpan doa, harapan, dan perlambangan tentang hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Proses menenun sendiri adalah sebuah meditasi dan penghormatan terhadap tradisi, di mana setiap tahapannya seringkali disertai dengan pantangan dan doa tertentu.

Seni ukir tradisional pada rumah adat, alat musik, atau benda pusaka menjadi kanvas bagi dunia simbolis nenek moyang. Ukiran bermotif flora, fauna, dan geometris pada suku Dayak atau Toraja, misalnya, bukan sekadar hiasan. Pola seperti mandau atau kepala kerbau melambangkan kekuatan, keberanian, dan persembahan kepada roh leluhur. Setiap pola adalah sebuah doa atau pengharapan yang diukir abadi, mengingatkan penghuni akan jati diri dan asal-usul mereka.

Dengan demikian, tenun dan ukiran adalah lebih dari sekadar benda mati; mereka adalah naskah tanpa tulisan yang mengabadikan cerita, adat, dan filosofi hidup komunitasnya, memastikan warisan leluhur tetap terasa dan relevan dalam kehidupan masa kini.

Permainan Tradisional Anak-Anak

Kesenian dan kerajinan tradisional Indonesia merupakan perwujudan nyata dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi estetika dan praktis, tetapi juga menyimpan makna simbolis, nilai filosofis, serta narasi tentang kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya.

Kain tenun, seperti Ulos bagi masyarakat Batak atau Songket di Melayu dan Minangkabau, berfungsi sebagai penanda status sosial dan pengiring ritus daur hidup. Motif-motifnya yang rumit menyimpan doa, harapan, dan perlambangan tentang hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Seni ukir tradisional pada rumah adat atau benda pusaka menjadi kanvas bagi dunia simbolis nenek moyang, di mana setiap pola adalah sebuah doa atau pengharapan yang diukir abadi.

Permainan tradisional anak-anak juga tidak terlepas dari nilai-nilai ini. Aktivitas seperti engklek, congklak, atau gasing bukan sekadar hiburan, tetapi media pembelajaran halus tentang ketangkasan, strategi, kerja sama, dan penghormatan pada aturan. Melalui permainan, nilai-nilai luhur dan solidaritas sosial diajarkan secara turun-temurun, memupuk jati diri budaya sejak dini.

Wayang Kulit dan Wayang Golek, selain sebagai seni pertunjukan, adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai filsafat, moral, dan pelajaran sejarah dari epos-epos kuno. Demikian pula, Tarian Upacara dan Alat Musik Tradisional menjadi sarana komunikasi dengan alam dan leluhur, di mana setiap gerakan dan komposisi lagu memiliki tujuan ritual tertentu.

Dengan demikian, warisan budaya tak benda ini menjadi medium penuturan yang abadi, menghubungkan masa lalu yang penuh dengan petuah leluhur dengan keberlangsungan identitas budaya di masa kini, memastikan bahwa nenek moyang tetap abadi dalam ingatan dan tradisi kolektif masyarakat.

Nilai-Nilai dan Falsafah Hidup

Nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat tradisional Indonesia terkristalisasi dalam adat istiadat warisan leluhur yang mengatur interaksi dengan alam dan sesama. Kearifan lokal seperti penentuan musim tanam berdasarkan pranata mangsa, ritual tolak bala, serta semangat gotong royong bukanlah sekadar aturan, tetapi cerminan dari pandangan dunia yang menghormati keseimbangan kosmos. Semua ini diwariskan melalui cerita, petuah, dan praktik sehari-hari, membentuk sebuah pedoman hidup yang menjamin keberlanjutan dan harmoni bagi komunitas.

Menghormati Orang yang Lebih Tua

Nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat tradisional Indonesia sangat menjunjung tinggi penghormatan kepada orang yang lebih tua, yang merupakan tulang punggung dari tatanan sosial warisan leluhur. Dalam adat istiadat, orang tua dan tetua bukan hanya dihargai karena usianya, tetapi lebih karena pengalaman, kebijaksanaan, dan pengetahuannya tentang tata cara hidup, hukum adat, serta cerita-cerita dari zaman dulu yang menjadi pedoman bagi generasi penerus.

Penghormatan ini diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti menggunakan bahasa yang halus dan santun ketika berbicara dengan mereka, mendahulukan mereka dalam berbagai acara adat, dan selalu meminta nasihat serta restu sebelum mengambil keputusan penting. Orang yang lebih tua dipandang sebagai penyambung lidah nenek moyang dan penjaga warisan budaya, sehingga suara mereka memiliki bobot yang sangat besar dalam musyawarah adat.

Nilai ini juga tercermin dalam sistem kekerabatan, dimana posisi seorang sesepuh atau tetua adat sangat dihormati. Mereka adalah sumber hukum, penengah konflik, dan pemimpin spiritual yang memastikan bahwa nilai-nilai luhur dan aturan tidak tertulis dari leluhur tetap dipatuhi. Dengan menghormati orang yang lebih tua, masyarakat tradisional pada hakikatnya sedang menghormati seluruh mata rantai pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehidupan yang diwariskan sejak zaman dulu.

Hidup Selaras dengan Alam

Nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat tradisional Indonesia terkristalisasi dalam adat istiadat warisan leluhur yang mengatur interaksi dengan alam dan sesama. Kearifan lokal seperti penentuan musim tanam berdasarkan pranata mangsa, ritual tolak bala, serta semangat gotong royong bukanlah sekadar aturan, tetapi cerminan dari pandangan dunia yang menghormati keseimbangan kosmos. Semua ini diwariskan melalui cerita, petuah, dan praktik sehari-hari, membentuk sebuah pedoman hidup yang menjamin keberlanjutan dan harmoni bagi komunitas.

Kearifan lokal dalam bercocok tanam merupakan kristalisasi dari hubungan harmonis antara manusia dan alam yang telah dijalin nenek moyang sejak zaman dulu. Praktik-praktik tradisional seperti penentuan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa, pemilihan benih unggul warisan leluhur, serta ritual tolak bala sebelum membuka lahan bukanlah sekadar tahapan teknis, tetapi cerminan dari filosofi hidup yang menghargai keseimbangan kosmos.

Kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia dijiwai oleh semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini tercermin dalam kerja bakti membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menyelenggarakan upacara adat. Semuanya dilakukan secara bersama-sama, mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu, sebagai warisan nyata dari ajaran nenek moyang untuk saling membantu tanpa pamrih.

Kesenian dan kerajinan tradisional Indonesia merupakan perwujudan nyata dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu. Setiap ukiran, tenunan, tembikar, dan anyaman tidak hanya memiliki fungsi estetika dan praktis, tetapi juga menyimpan makna simbolis, nilai filosofis, serta narasi tentang kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya. Warisan budaya tak benda ini menjadi medium penuturan yang abadi, menghubungkan masa lalu yang penuh dengan petuah leluhur dengan keberlangsungan identitas budaya di masa kini.

Makna di Balik Pantangan dan Tabu

Nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat tradisional Indonesia terkristalisasi dalam adat istiadat warisan leluhur yang mengatur interaksi dengan alam dan sesama. Kearifan lokal seperti penentuan musim tanam berdasarkan pranata mangsa, ritual tolak bala, serta semangat gotong royong bukanlah sekadar aturan, tetapi cerminan dari pandangan dunia yang menghormati keseimbangan kosmos.

Makna di balik pantangan dan tabu seringkali merupakan penjabaran praktis dari nilai-nilai luhur ini. Larangan tertentu, seperti menebang pohon di hutan larangan atau mengucapkan kata-kata kotor selama upacara adat, bukan dimaksudkan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi. Setiap pantangan mengandung pelajaran tentang tanggung jawab individu terhadap kelestarian lingkungan, keselarasan sosial, dan penghormatan kepada leluhur serta kekuatan gaib.

Pantangan dan tabu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga stabilitas komunitas. Larangan untuk menikah within certain clan atau marga, misalnya, bertujuan memperkuat ikatan persaudaraan antar kelompok dan mencegah konflik. Dengan mematuhi aturan tidak tertulis ini, masyarakat secara tidak langsung terus mempraktikkan dan melestarikan falsafah hidup gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada alam yang diwariskan nenek moyang.

Dengan demikian, pantangan dan tabu adalah bahasa simbol yang mengajarkan konsekuensi dari setiap tindakan, memastikan bahwa nilai-nilai inti dari cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu tetap hidup dan dipatuhi, menjamin keutuhan dan keberlanjutan budaya.