Cerita Rakyat sebagai Cermin Nilai

Cerita rakyat bukan sekadar hiburan pengantar tidur, melainkan cermin yang memantulkan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat zaman dahulu. Melalui kisah-kisah turun-temurun ini, kita dapat menyelami kearifan lokal, prinsip gotong royong, serta hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan sesama yang menjadi pedoman hidup sehari-hari.

Kisah Malin Kundang dan Pesan Durhaka kepada Orang Tua

Cerita rakyat berfungsi sebagai media untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai moral yang menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat. Kisah-kisah ini seringkali menggambarkan konsekuensi dari melanggar norma sosial, menjadikannya pelajaran berharga yang mudah dicerna dan diingat oleh generasi ke generasi.

Legenda Malin Kundang merupakan contoh sempurna bagaimana cerita rakyat mengajarkan tentang pentingnya bakti kepada orang tua. Kisahnya yang berakhir tragis dengan dikutuknya Malin Kundang menjadi batu merupakan simbol dari akibat buruk dari sifat durhaka. Pesannya tegas dan jelas: mengingkari jasa dan menelantarkan orang tua adalah dosa besar yang tidak akan pernah termaafkan.

Melalui narasi seperti ini, masyarakat masa lalu menegaskan kembali nilai-nilai kesopanan, penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan balas budi sebagai prinsip utama dalam tata kehidupan sehari-hari. Cerita rakyat dengan demikian bukan hanya kisah, tetapi juga penjaga adat dan penuntun perilaku.

Legenda Timun Mas dan Perlambangan Kebaikan Melawan Kejahatan

Legenda Timun Mas merupakan perwujudan nyata dari perlambangan kebaikan yang melawan kejahatan, sebuah tema universal yang kerap hadir dalam cerita rakyat untuk mengajarkan tentang pertarungan abadi antara yang benar dan yang salah. Kisah ini menggambarkan bagaimana kebaikan, yang diwakili oleh Timun Mas dan seorang ibu tua yang bijak, berjuang melawan kejahatan yang dimanifestasikan oleh raksasa jahat yang rakus dan ingin memangsa anak manusia.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah dalam, mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat agraris zaman dahulu yang penuh dengan tantangan. Upaya Timun Mas yang menggunakan bahan-bahan sederhana dari alam seperti biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk mengalahkan raksasa mengajarkan tentang kecerdikan, ketekunan, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan caranya untuk menang. Bahan-bahan tersebut bukanlah senjata fisik yang sakti, melainkan simbol dari sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Dengan demikian, cerita ini menjadi media yang efektif untuk menanamkan optimisme dan keberanian, menunjukkan bahwa bahkan yang lemah pun dapat mengalahkan yang kuat dengan menggunakan akal budi dan pertolongan Tuhan. Legenda Timun Mas menegaskan bahwa kejahatan, sebesar apapun, pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebaikan, sebuah pesan moral yang menjadi pedoman hidup dan penuntun perilaku dalam adat istiadat masyarakat.

Dongeng Bawang Merah Bawang Putih tentang Kejujuran dan Keserakahan

Cerita Bawang Merah Bawang Putih menjadi perwujudan nyata bagaimana cerita rakyat berfungsi sebagai penjaga nilai kejujuran dan pengingat akan bahaya keserakahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dahulu. Kisah ini memantulkan konflik abadi antara sifat baik dan buruk yang dijunjung tinggi dalam adat istiadat.

Tokoh Bawang Putih yang jujur, sabar, dan rajin mewakili nilai-nilai luhur yang dihormati, sementara Bawang Merah dan ibunya yang serakah dan licik menggambarkan pelanggaran terhadap norma sosial. Akhir cerita di mana Bawang Putih mendapat hadiah labu emas dan Bawang Merah mendapat hukuman merupakan pelajaran moral yang tegas tentang konsekuensi dari setiap perbuatan.

Melalui alegori ini, masyarakat masa lalu menanamkan pesan bahwa kejujuran dan ketulusan akan berbuah kebaikan, sebaliknya keserakahan dan kecurangan hanya akan membawa kerugian dan penyesalan. Cerita ini menjadi pedoman perilaku yang efektif bagi kehidupan sehari-hari, menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam tata hubungan bermasyarakat.

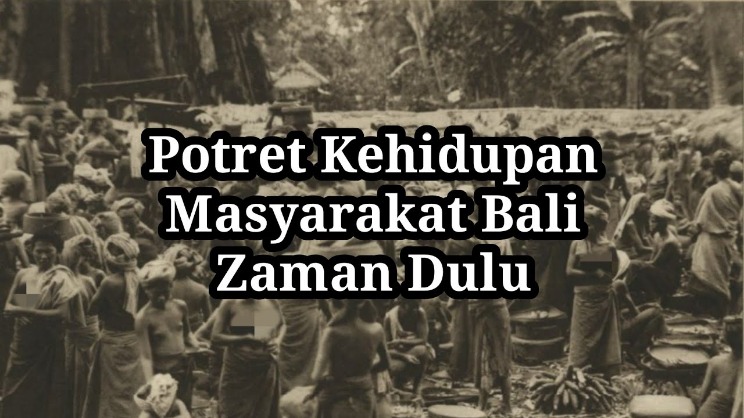

Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan nenek moyang yang mengalir dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu. Nilai-nilai luhur ini tidak hanya tercermin dalam upacara dan ritual, tetapi juga terjalin erat dalam kisah-kisah rakyat yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Melalui cerita, ajaran tentang gotong royong, penghormatan kepada orang tua, kejujuran, dan kearifan dalam berinteraksi dengan alam dan sesama disampaikan dari generasi ke generasi, membentuk suatu tata kehidupan yang sarat dengan kearifan lokal dan makna.

Upacara Adat dalam Daur Hidup: Kelahiran, Pernikahan, hingga Kematian

Adat istiadat dalam daur hidup manusia, dari kelahiran hingga kematian, merupakan rangkaian ritual sakral yang penuh makna dan menjadi penanda transisi status seseorang dalam masyarakat. Upacara-upacara ini bukan sekadar formalitas, melainkan perwujudan nilai-nilai luhur, kepercayaan, dan penghormatan terhadap leluhur serta alam semesta yang diwariskan turun-temurun.

Masa kehamilan dan kelahiran diawali dengan berbagai pantangan dan upacara selamatan, seperti tingkepan atau mitoni pada usia kandungan tujuh bulan sebagai bentuk doa dan harapan bagi keselamatan ibu serta calon bayi. Prosesi memandikan dan memberkati ibu hamil dengan air kembang menjadi simbol pembersihan dan penyucian. Kelahiran seorang bayi kemudian disambut dengan upacara sepasaran atau selapanan, dimana nama bayi diumumkan dan doa-doa dipanjatkan agar sang anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berguna.

Pernikahan merupakan peristiwa adat yang sangat kompleks dan meriah, melambangkan penyatuan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Prosesinya dimulai dari lamaran, pinangan, hingga akad nikah dan pesta resepsi, masing-masing memiliki tata cara dan makna filosofisnya sendiri. Tradisi siraman, midodareni, dan saweran dalam pernikahan Jawa, atau prosesi bararak dalam adat Minangkabau, semuanya sarat dengan simbol-simbol doa, nasihat perkawinan, dan harapan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pada akhir perjalanan hidup, upacara kematian dilakukan dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pengantaran arwah menuju alam baka. Upacara ini sangat beragam, seperti penguburan atau kremasi, diiringi dengan rangkaian doa, ziarah, dan selamatan pada hari-hari tertentu seperti nelung dina, mitung dina, nyatus, dan nyewu dalam tradisi Jawa. Ritual-ritual ini mencerminkan keyakinan akan kehidupan setelah mati dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan arwah leluhur yang telah pergi.

Gotong Royong sebagai Landasan Hidup Bermasyarakat

Adat istiadat dan tradisi bukanlah sekadar rutinitas, melainkan jiwa yang menghidupi dan mengatur denyut kehidupan bermasyarakat pada zaman dahulu. Nilai-nilai luhur ini diwariskan turun-temurun, dengan gotong royong sebagai landasan utamanya. Prinsip kebersamaan dan saling membantu ini menjadi tulang punggung yang mengokohkan hubungan sosial, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat merasakan dukungan dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi suka dan duka kehidupan.

Gotong royong terwujud dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari membangun rumah, menggarap sawah, hingga menyelenggarakan upacara adat. Semua dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran, tanpa mengharapkan imbalan materi. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan individu adalah tanggung jawab kolektif, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang harmonis, kuat, dan penuh kekeluargaan.

Melalui cerita rakyat dan pelaksanaan adat dalam keseharian, nilai gotong royong ini terus dipupuk. Kisah-kisah lama selalu menonjolkan betapa pentingnya bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi masalah, mencerminkan praktik nyata yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, gotong royong bukan hanya konsep, tetapi menjadi napas dan pedoman hidup yang menjamin kelangsungan dan keutuhan masyarakat zaman dahulu.

Sistem Kekerabatan dan Hormat kepada Orang yang Lebih Tua

Adat istiadat dan tradisi merupakan jiwa yang mengatur tata kehidupan masyarakat zaman dahulu, tercermin dalam setiap cerita rakyat yang dituturkan. Nilai-nilai ini tidak hanya mengajarkan tentang ritual dan upacara, tetapi juga menekankan sistem kekerabatan yang erat dan penghormatan mutlak kepada orang yang lebih tua. Dalam setiap kisah, bakti kepada orang tua dan menghormati para sesepuh digambarkan sebagai kewajiban utama yang tidak boleh dilanggar.

Sistem kekerabatan yang kuat menjadi fondasi masyarakat, di mana hubungan keluarga dan komunitas dijalin dengan nilai gotong royong dan saling menghargai. Setiap individu memiliki tempat dan perannya sesuai dengan usia dan pengalaman, menciptakan sebuah tatanan sosial yang harmonis. Orang yang lebih tua dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan panutan, sehingga sikap sopan santun dan mendengarkan nasihat mereka adalah hal yang mutlak.

Melalui cerita rakyat, nilai-nilai ini terus dipupuk dan diwariskan. Kisah-kisah seperti Malin Kundang secara tegas mengingatkan akibat buruk dari durhaka kepada orang tua, sementara dalam kehidupan sehari-hari, sikap berbicara yang lembut dan tidak memotong pembicaraan orang yang lebih tua adalah bentuk praktik nyata dari adat ini. Dengan demikian, penghormatan bukan sekadar kata, tetapi menjadi tindakan yang menuntun perilaku dalam bermasyarakat.

Kehidupan Sehari-hari dan Mata Pencaharian

Kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian masyarakat zaman dahulu tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang diwariskan lewat cerita rakyat. Dalam menjalani rutinitas, baik sebagai petani, nelayan, maupun pengrajin, prinsip gotong royong, kesopanan, dan kearifan lokal menjadi pedoman utama. Kisah-kisah turun-temurun berperan sebagai penuntun perilaku, mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, ketekunan, dan harmoni dengan alam dalam mencari nafkah dan menjalani hidup.

Bercocok Tanam dan Berladang sebagai Sumber Pangan Pokok

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dahulu sangat terikat dengan siklus alam, di mana bercocok tanam dan berladang bukan hanya sekadar mata pencaharian, melainkan sebuah way of life yang dijalani dengan penuh kearifan. Aktivitas ini menjadi sumber pangan pokok yang menopang keberlangsungan hidup seluruh komunitas, sekaligus menjadi latar bagi banyak cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai luhur dan pelajaran moral.

Masyarakat pada masa itu hidup dengan prinsip gotong royong, di mana menggarap sawah dan ladang dilakukan secara bersama-sama. Sistem ini mempererat ikatan kekerabatan dan memastikan bahwa semua kebutuhan pangan terpenuhi. Mereka sangat menghormati alam, percaya bahwa kesuburan tanah dan keberhasilan panen adalah anugerah yang harus disyukuri, sehingga seringkali diiringi dengan berbagai ritual dan sesaji sebagai bentuk permohonan dan terima kasih kepada penguasa alam.

Nilai-nilai ketekunan, kesabaran, dan kejujuran dalam bekerja juga diajarkan melalui kisah-kisah turun-temurun. Cerita rakyat sering menggambarkan tokoh yang rajin dan jujur akan berhasil panen melimpah, sementara yang malas dan serakah akan menerima kegagalan. Dengan demikian, bercocok tanam tidak hanya memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga menjadi media untuk membentuk karakter dan menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Kehidupan di Lingkungan Sungai: Menangkap Ikan dan Transportasi

Kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di sekitar sungai pada zaman dahulu sangat bergantung pada aliran air. Sungai bukan hanya sumber kehidupan untuk menangkap ikan, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Setiap hari, para nelayan pergi dengan perahu tradisional seperti rakit atau jukung untuk memasang jala atau bubu, sambil menghormati aturan adat yang melarang menangkap ikan secara berlebihan.

Menangkap ikan lebih dari sekadar mata pencaharian; itu adalah sebuah tradisi yang penuh kearifan. Hasil tangkapan tidak hanya untuk dijual atau dimakan sendiri, tetapi juga sering dibagikan kepada tetangga atau digunakan dalam sesajen sebagai bentuk syukur kepada penguasa sungai. Kegiatan ini dilakukan dengan gotong royong, di mana para nelayan saling membantu memperbaiki jala atau menarik perahu, mencerminkan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi.

Untuk transportasi, sungai berfungsi sebagai jalan raya yang ramai. Masyarakat menggunakan perahu untuk mengangkut hasil bumi, pergi ke pasar, atau mengunjungi sanak saudara. Setiap gerakan di atas air mengajarkan kesabaran dan penghormatan terhadap kekuatan alam, karena arus deras atau banjir bisa datang kapan saja. Melalui cerita rakyat, nilai-nilai seperti kehati-hatian, kerja keras, dan syukur atas rezeki dari sungai terus diwariskan dan menjadi pedoman hidup turun-temurun.

Keterampilan Kerajinan Tangan: Anyaman, Tenun, dan Pertukangan

Kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dahulu sangat terikat dengan siklus alam dan nilai-nilai gotong royong. Mata pencaharian utama seperti bercocok tanam, menangkap ikan, dan berburu dijalani dengan penuh kearifan lokal. Mereka tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga menjaganya dengan berbagai pantangan dan ritual sebagai bentuk syukur dan penghormatan.

Keterampilan kerajinan tangan seperti anyaman, tenun, dan pertukangan bukan sekadar untuk menghasilkan barang, tetapi merupakan perwujudan dari nilai ketekunan, kesabaran, dan kreativitas yang dijunjung tinggi. Kegiatan ini seringkali dilakukan secara berkelompok, memperkuat ikatan sosial dan menjadi sarana untuk melestarikan warisan leluhur.

Anyaman dari bambu atau rotan digunakan untuk membuat peralatan sehari-hari seperti tikar, keranjang, dan topi. Tenun menghasilkan kain yang sarat dengan makna simbolis dan sering digunakan dalam upacara adat. Sementara itu, pertukangan kayu tidak hanya untuk membangun rumah, tetapi juga untuk membuat perabotan dan peralatan kerja yang kuat dan fungsional, mencerminkan keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Melalui kerajinan tangan ini, masyarakat zaman dahulu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mengekspresikan keindahan, nilai budaya, dan penghormatan mereka terhadap alam dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar mereka.

Kehidupan Spiritual dan Kepercayaan

Kehidupan spiritual dan kepercayaan masyarakat zaman dahulu merupakan benang merah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat, adat istiadat, hingga rutinitas sehari-hari. Keyakinan akan kekuatan yang lebih besar, penghormatan kepada roh leluhur, dan hubungan harmonis dengan alam semesta diwujudkan dalam berbagai ritual, pantangan, dan sesaji. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur tata cara beribadah, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam bermasyarakat, yang semuanya tergambar jelas dalam setiap kisah turun-temurun yang diceritakan.

Kepercayaan terhadap Roh Leluhur dan Kekuatan Alam

Kehidupan spiritual masyarakat zaman dahulu berakar dalam pada kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam yang mengatur semesta. Mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang tetap hadir dan aktif dalam kehidupan keturunannya, memberikan perlindungan, petunjuk, dan terkadang teguran. Oleh karena itu, penghormatan kepada leluhur diwujudkan dalam berbagai ritual, sesaji, dan pantangan yang harus dipatuhi.

Kekuatan alam seperti gunung, hutan, sungai, dan laut juga dipercayai memiliki penunggu atau roh yang berkuasa. Setiap aktivitas, seperti membuka lahan, menanam, atau melaut, selalu didahului dengan permohonan izin dan sesaji sebagai bentuk penghormatan. Keyakinan ini menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan alam, di mana manusia tidak hanya mengambil tetapi juga menjaganya.

Nilai-nilai spiritual ini meresap dalam setiap cerita rakyat, yang sering menampilkan interaksi antara manusia dengan makhluk halus atau kekuatan gaib. Kisah-kisah tersebut menjadi media untuk menanamkan keyakinan bahwa hidup harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa syukur, dan tunduk pada aturan alam serta kehendak yang Maha Kuasa.

Peran Dukun atau Tetua Adat dalam Menyelesaikan Permasalahan

Kehidupan spiritual masyarakat zaman dahulu berakar dalam pada kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam yang mengatur semesta. Mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang tetap hadir dan aktif dalam kehidupan keturunannya, memberikan perlindungan, petunjuk, dan terkadang teguran. Oleh karena itu, penghormatan kepada leluhur diwujudkan dalam berbagai ritual, sesaji, dan pantangan yang harus dipatuhi.

Kekuatan alam seperti gunung, hutan, sungai, dan laut juga dipercayai memiliki penunggu atau roh yang berkuasa. Setiap aktivitas, seperti membuka lahan, menanam, atau melaut, selalu didahului dengan permohonan izin dan sesaji sebagai bentuk penghormatan. Keyakinan ini menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan alam, di mana manusia tidak hanya mengambil tetapi juga menjaganya.

Dalam konteks ini, dukun atau tetua adat memegang peran sentral sebagai perantara antara dunia nyata dengan alam gaib. Mereka adalah pihak yang dianggap memahami kehendak leluhur dan penunggu tempat-tempat keramat. Ketika terjadi permasalahan, seperti penyakit yang tidak dapat dijelaskan, gagal panen, atau konflik sosial yang rumit, masyarakat akan meminta bantuan mereka.

Dukun atau tetua adat akan melakukan ritual tertentu, seperti selamatan atau persembahan, untuk berkomunikasi dengan entitas spiritual guna mencari akar masalah dan solusinya. Keputusan dan nasihat yang mereka berikan dianggap sebagai petunjuk langsung dari leluhur, sehingga memiliki otoritas tertinggi dan dipatuhi secara mutlak. Dengan demikian, mereka bukan hanya penyembuh atau pemimpin upacara, tetapi juga penjaga keseimbangan kosmis dan penyelesai konflik yang dihormati.

Ritual untuk Meminta Keselamatan dan Hasil Panen yang Melimpah

Kehidupan spiritual masyarakat zaman dahulu sangat terkait erat dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh leluhur. Mereka meyakini bahwa keselamatan dan kemakmuran, termasuk hasil panen yang melimpah, bukan semata-mata hasil usaha manusia, tetapi juga merupakan anugerah dan restan dari kekuatan gaib yang menguasai semesta. Oleh karena itu, berbagai ritual dilakukan sebagai bentuk permohonan dan rasa syukur.

- Selamatan atau kenduri sebelum masa tanam, yang dipimpin oleh tetua adat, untuk memohon izin dan berkat dari penunggu sawah serta Dewi Sri agar tanaman terbebas dari hama dan bencana.

- Ritual sesajen di tengah sawah atau di pinggir hutan yang berisi hasil bumi, bunga, dan makanan sebagai persembahan simbolis kepada roh penjaga tempat tersebut.

- Tarian dan nyanyian tradisional sebagai bagian dari upacara tolak bala, yang bertujuan mengusir roh jahat dan mengundang energi positif untuk kesuburan tanah.

- Upacara syukur setelah panen, seperti sedekah bumi atau mapag sri, dimana seluruh masyarakat berkumpul untuk menikmati hasil bumi bersama-sama sebagai wujud terima kasih kepada alam.

- Pantangan-pantangan yang harus dipatuhi, seperti tidak berkata kotor di area persawahan atau tidak menebang pohon tertentu, yang dipercaya dapat mengusir roh pelindung dan mendatangkan malapetaka.

Pola Makan dan Pakaian Tradisional

Pola makan dan pakaian tradisional masyarakat zaman dahulu merupakan cerminan langsung dari kearifan lokal dan harmonisasi dengan alam yang dijunjung tinggi. Bahan pangan diolah secara sederhana dari hasil bumi dan tangkapan sungai, sementara pakaian ditenun dengan tangan, masing-masing sarat dengan makna simbolis dan aturan adat yang mengikatnya. Keduanya tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi penanda status sosial, bagian dari ritual spiritual, dan perwujudan nilai-nilai gotong royong serta kesederhanaan yang diwariskan melalui cerita turun-temurun.

Bahan Pangan Lokal dan Cara Pengolahan yang Sederhana

Pola makan masyarakat zaman dahulu sangat bergantung pada hasil alam sekitar, seperti sawah, ladang, sungai, dan hutan. Beras, umbi-umbian, sayuran, dan ikan menjadi bahan pangan pokok yang diolah dengan cara sangat sederhana, seperti direbus, dikukus, atau dibakar. Penggunaan bumbu terbatas pada rempah-rempah yang tersedia di pekarangan, seperti kunyit, kencur, dan sereh. Setiap hidangan disajikan dan dinikmati bersama-sama, mencerminkan nilai kebersamaan dan syukur atas rezeki yang diberikan alam.

Pakaian tradisional dibuat dengan tangan melalui proses menenun, menjahit, dan menghias yang rumit, seringkali dilakukan secara gotong royong. Kain-kain ditenun dari benang kapas atau serat alam lainnya, lalu diwarnai dengan pewarna alami dari tumbuhan. Motif dan corak pada pakaian bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki makna simbolis yang dalam, seperti status sosial, penghormatan kepada leluhur, atau keyakinan spiritual. Pakaian adat dikenakan tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi terutama dalam upacara-upacara penting sebagai bentuk penghormatan dan penjaga identitas budaya.

Bahan pangan lokal diolah dengan prinsip kesederhanaan dan tanpa limbah. Proses pengawetan dilakukan secara alami, seperti pengeringan ikan di terik matahari atau fermentasi untuk menghasilkan produk seperti tempe dan tape. Setiap bagian dari bahan pangan dimanfaatkan sepenuhnya, mencerminkan sikap hormat terhadap sumber kehidupan dan nilai-nilai ketidakserakahan yang diajarkan dalam setiap cerita rakyat.

Busana dari Bahan Alam yang Menunjukkan Status Sosial

Pola makan masyarakat zaman dahulu mencerminkan keselarasan dengan alam dan nilai gotong royong. Bahan pangan diolah secara sederhana dari hasil bumi, sungai, dan hutan setempat, seperti beras, umbi-umbian, sayuran, dan ikan. Proses pengolahan dan penyajiannya dilakukan bersama-sama, menegaskan prinsip kebersamaan dan syukur atas rezeki yang diperoleh.

Pakaian tradisional, atau busana dari bahan alam, merupakan penanda status sosial yang penting. Kain ditenun secara manual dari serat kapas atau tumbuhan, lalu diwarnai dengan pewarna alami. Motif, warna, dan jenis pakaian yang dikenakan menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

- Kain dengan motif tertentu dan warna yang cerah, seperti emas atau merah, seringkali hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan atau tetua adat.

- Masyarakat biasa umumnya mengenakan pakaian dari kain polos atau dengan motif sederhana yang terbuat dari bahan yang lebih kasar.

- Perhiasan yang menyertai busana, seperti kalung dari gigi binatang atau gelang dari logam mulia, juga menjadi penanda kekayaan dan status pemakainya.

- Pakaian adat untuk upacara perkawinan atau ritual keagamaan biasanya lebih mewah dan rumit pembuatannya, mempertegas peran dan status sosial dalam acara tersebut.

Pakaian Adat dalam Upacara dan Kegiatan Penting Lainnya

Pola makan masyarakat zaman dahulu sangat bergantung pada hasil alam sekitar, seperti sawah, ladang, sungai, dan hutan. Beras, umbi-umbian, sayuran, dan ikan menjadi bahan pangan pokok yang diolah dengan cara sangat sederhana, seperti direbus, dikukus, atau dibakar. Penggunaan bumbu terbatas pada rempah-rempah yang tersedia di pekarangan, seperti kunyit, kencur, dan sereh. Setiap hidangan disajikan dan dinikmati bersama-sama, mencerminkan nilai kebersamaan dan syukur atas rezeki yang diberikan alam.

Pakaian tradisional dibuat dengan tangan melalui proses menenun, menjahit, dan menghias yang rumit, seringkali dilakukan secara gotong royong. Kain-kain ditenun dari benang kapas atau serat alam lainnya, lalu diwarnai dengan pewarna alami dari tumbuhan. Motif dan corak pada pakaian bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki makna simbolis yang dalam, seperti status sosial, penghormatan kepada leluhur, atau keyakinan spiritual.

Pakaian adat dikenakan tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi terutama dalam upacara-upacara penting sebagai bentuk penghormatan dan penjaga identitas budaya. Dalam ritual seperti pernikahan, selamatan, atau penyambutan kelahiran, pakaian adat yang dikenakan sarat dengan aturan, mulai dari motif, warna, hingga cara mengenakannya, yang semua itu dimaksudkan untuk menghormati leluhur dan kekuatan gaib yang dipercaya.

Bahan pangan lokal diolah dengan prinsip kesederhanaan dan tanpa limbah. Proses pengawetan dilakukan secara alami, seperti pengeringan ikan di terik matahari atau fermentasi untuk menghasilkan produk seperti tempe dan tape. Setiap bagian dari bahan pangan dimanfaatkan sepenuhnya, mencerminkan sikap hormat terhadap sumber kehidupan dan nilai-nilai ketidakserakahan yang diajarkan dalam setiap cerita rakyat.