Cerita sebagai Penuntun Hidup

Cerita sebagai Penuntun Hidup merupakan inti dari filosofi hidup tradisional yang mengakar dalam. Melalui kisah-kisah turun-temurun, nenek moyang kita tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur, norma adat, dan pedoman perilaku yang menyatu dengan aktivitas sehari-hari. Setiap dongeng, mite, atau legenda berfungsi sebagai cermin kebijaksanaan, mengajarkan tentang kearifan, keberanian, kejujuran, dan harmoni dengan alam serta sesama, sehingga cerita menjadi penuntun praktis dalam menjalani kehidupan.

Dongeng Pengantar Tidur dan Nilai Moral

Dongeng pengantar tidur bukan sekadar alat untuk menidurkan anak, melainkan ritual penanaman nilai moral yang paling halus. Di bawah selimut kegelapan dan suara lembut orang tua, kisah-kisah tentang kancil yang cerdik, malin kundang yang durhaka, atau si pitung yang pemberani meresap ke dalam alam bawah sadar. Momen sebelum tidur itu menjadi ruang kelas tanpa dinding di mana pelajaran tentang baik dan buruk, konsekuensi dari setiap tindakan, dan bentuk empati diajarkan melalui metafora yang mudah dicerna, membentuk fondasi karakter seorang anak.

Mite dan Legenda sebagai Penjelas Alam Semesta

Mite dan Legenda berperan sebagai penjelas alam semesta bagi masyarakat tradisional. Ketika ilmu pengetahuan belum mampu menjawab berbagai fenomena, cerita-cerita inilah yang memberikan kerangka memahami dunia. Mereka menjelaskan asal-usul gunung, danau, bintang, serta ritual yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan kosmos.

- Mite menceritakan asal-usul dunia dan dewa-dewa, memberikan penjelasan tentang penciptaan dan fenomena alam yang dahsyat.

- Legenda yang terkait dengan tempat tertentu, seperti terbentuknya Danau Toba atau Tangkuban Perahu, menjelaskan landscape sekitar dan menjadi pengingat akan peristiwa masa lampau.

- Kisah-kisah ini juga mengatur hubungan manusia dengan alam, di mana setiap elemen alam memiliki roh atau penunggu yang harus dihormati.

- Melalui mite dan legenda, masyarakat tidak hanya mencari tahu ‘apa’ yang terjadi, tetapi juga ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ mereka harus bersikap terhadapnya.

Nasihat Hidup melalui Pepatah dan Peribahasa

Nasihat hidup disampaikan dengan indah dan penuh metafora melalui pepatah dan peribahasa, yang merupakan kristalisasi dari pengalaman panjang nenek moyang. Ungkapan-ungkapan bijak ini menjadi pedoman singkat dan mudah diingat untuk menyikapi berbagai persoalan hidup, dari urusan dagang hingga pergaulan sosial, mencerminkan kearifan lokal yang dalam.

Pepatah seperti “sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit” mengajarkan nilai ketekunan dan kesabaran, sementara “bagai air di daun talas” menggambarkan sifat yang tidak konsisten dan tidak bisa dipercaya. Peribahasa “ada gula ada semut” menjelaskan hukum sebab-akibat dalam kehidupan sosial bahwa di mana ada rezeki atau kesenangan, di situ akan banyak orang yang berdatangan.

Nasihat untuk hidup rukun dengan alam dan sesama diungkapkan dalam “yang ditanam itu yang dituai”, sebuah peringatan untuk selalu berbuat baik. Kemudian “tak ada gading yang tak retak” mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga manusia harus selalu memaafkan dan memahami kekurangan.

Dengan meresapi makna di balik setiap pepatah, masyarakat tradisional tidak memerlukan nasihat yang panjang lebar. Mereka cukup menyelipkan sebuah peribahasa yang tepat pada konteksnya, dan pendengar akan segera memahami pesan moral, nilai, serta aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adat Istiadat dalam Mengatur Masyarakat

Adat istiadat dalam mengatur masyarakat berfungsi sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengikat kehidupan komunitas dengan harmoni dan ketertiban. Lebih dari sekadar aturan, adat merupakan manifestasi nyata dari filosofi hidup yang diwariskan melalui cerita, pepatah, dan legenda, menjadi pedoman praktis untuk menyelesaikan sengketa, mengelola sumber daya alam, dan menjaga hubungan sosial. Setiap ritual dan larangan adat pada hakikatnya adalah penerapan kebijaksanaan leluhur yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan hidup yang selaras dengan alam dan sesama.

Siklus Hidup: Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian

Adat istiadat dalam mengatur masyarakat berfungsi sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengikat kehidupan komunitas dengan harmoni dan ketertiban. Lebih dari sekadar aturan, adat merupakan manifestasi nyata dari filosofi hidup yang diwariskan melalui cerita, pepatah, dan legenda, menjadi pedoman praktis untuk menyelesaikan sengketa, mengelola sumber daya alam, dan menjaga hubungan sosial. Setiap ritual dan larangan adat pada hakikatnya adalah penerapan kebijaksanaan leluhur yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan hidup yang selaras dengan alam dan sesama.

Siklus hidup manusia—dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian—dikelilingi oleh rangkaian adat yang sarat makna, masing-masing mencerminkan filosofi hidup kolektif.

- Kelahiran: Upacara tujuh bulanan (mitoni) atau selamatan tertentu menandai persiapan menyambut jiwa baru. Ritual ini bukan hanya doa untuk kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar masyarakat untuk membesarkan anak sesuai nilai-nilai luhur leluhur, menjadikannya bagian dari tali kebudayaan yang berkelanjutan.

- Pernikahan: Prosesi lamaran, seserahan, hingga akad nikah penuh dengan simbol-simbol yang diambil dari alam dan kisah-kisah tradisional. Setiap tahapan mengajarkan tentang kesetiaan, komitmen, dan penyatuan dua keluarga besar. Adat pernikahan adalah praktik nyata dari pepatah dan nasihat tentang membina rumah tangga yang rukun dan damai.

- Kematian: Upacara kematian dan pemakaman dilakukan dengan tata cara yang sangat menghormati arwah dan mendoakan kelancaran perjalanannya. Ritual ini sekaligus menjadi perekat sosial bagi yang ditinggalkan, menguatkan ikatan kekerabatan dan mengingatkan akan pesan universal tentang kehidupan yang fana dan pentingnya meninggalkan jejak yang baik.

Gotong Royong sebagai Fondasi Sosial

Adat istiadat dalam mengatur masyarakat berfungsi sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengikat kehidupan komunitas dengan harmoni dan ketertiban. Lebih dari sekadar aturan, adat merupakan manifestasi nyata dari filosofi hidup yang diwariskan melalui cerita, pepatah, dan legenda, menjadi pedoman praktis untuk menyelesaikan sengketa, mengelola sumber daya alam, dan menjaga hubungan sosial. Setiap ritual dan larangan adat pada hakikatnya adalah penerapan kebijaksanaan leluhur yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan hidup yang selaras dengan alam dan sesama.

Gotong royong merupakan fondasi sosial yang menjadi jiwa dari adat istiadat tersebut. Prinsip kerja sama dan saling membantu ini adalah napas kehidupan masyarakat tradisional, yang mewujudkan nilai-nilai kolektivisme yang dijunjung tinggi. Dalam gotong royong, setiap individu berkontribusi tanpa pamrih untuk kepentingan bersama, mulai dari membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga menggarap ladang. Aktivitas ini memperkuat ikatan sosial, rasa solidaritas, dan tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Nilai gotong royong diajarkan dan dilestarikan melalui cerita-cerita rakyat dan pepatah, yang selalu menekankan pentingnya kebersamaan dan ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Praktik ini bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi lebih dalam lagi tentang memelihara kemanusiaan dan rasa saling memiliki. Gotong royong adalah cerminan nyata dari kearifan lokal yang memahami bahwa kemandirian individu hanya dapat tercapai melalui ketergantungan yang sehat dalam komunitas, menjadikannya tulang punggung yang menopang struktur sosial masyarakat zaman dulu.

Norma dan Sanksi Adat dalam Menjaga Keseimbangan

Adat istiadat berperan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan penuh harmoni dan ketertiban. Lebih dari sekadar aturan, adat merupakan perwujudan nyata dari filosofi hidup yang diwariskan melalui cerita, pepatah, dan legenda, berfungsi sebagai pedoman praktis untuk menyelesaikan sengketa, mengelola sumber daya alam, dan menjaga keutuhan hubungan sosial.

Norma adat mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berinteraksi dengan sesama hingga bagaimana memperlakukan alam. Norma-norma ini, seperti prinsip gotong royong, menghormati orang tua, dan menjaga kelestarian hutan, dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam komunitas dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap larangan dan anjuran merupakan kristalisasi kebijaksanaan leluhur yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup kolektif.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, sanksi adat diterapkan secara bertingkat terhadap pelanggaran. Sanksi bisa berupa teguran, denda berupa materi atau hewan ternak, hingga yang paling berat adalah pengucilan dari kehidupan sosial. Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi lebih untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu dan mendidik pelaku agar kembali mematuhi nilai-nilai bersama yang menjadi pondasi masyarakat.

Kearifan dalam Kehidupan Sehari-hari

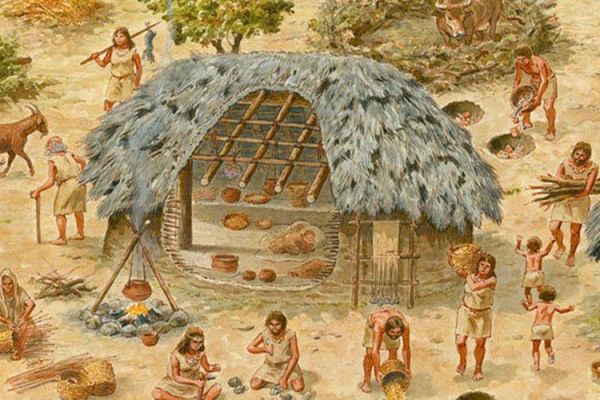

Kearifan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat zaman dulu bukanlah konsep yang abstrak, melainkan suatu panduan hidup praktis yang terwujud melalui cerita, adat istiadat, dan aktivitas harian. Filosofi hidup tradisional ini diwariskan turun-temurun, menuntun setiap langkah dalam berinteraksi dengan sesama dan alam, menjadikan kebijaksanaan leluhur sebagai napas dalam menjalani keseharian yang penuh makna.

Hubungan Harmonis dengan Alam dalam Bercocok Tanam

Kearifan dalam bercocok tanam bagi masyarakat tradisional adalah cerminan langsung dari filosofi hidup yang menghormati alam. Mereka tidak melihat lahan sebagai komoditas yang harus dieksploitasi, melainkan sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Setiap aktivitas, dari membajak sawah hingga menanam benih, dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip ini dijalankan tanpa perlu manual tertulis, karena telah mendarah daging sebagai warisan leluhur.

Hubungan harmonis dengan alam diwujudkan melalui berbagai ritual dan pantangan. Sebelum menggarap ladang, seringkali dilakukan upacara kecil untuk meminta izin dari penguasa alam atau penunggu tempat. Mereka memahami bahwa ada siklus dan waktu tertentu yang harus dipatuhi, seperti masa tanam dan panen yang disesuaikan dengan musim dan tanda-tanda alam. Larangan untuk menebang pohon tertentu atau mengambil hasil hutan secara berlebihan adalah bentuk nyata dari kearifan ekologis yang menjamin keberlanjutan.

Pengetahuan tentang tanaman dan tanah tidak diperoleh dari pendidikan formal, tetapi dari pengamatan mendalam dan cerita turun-temurun. Nenek moyang kita paham jenis pupuk alami, pola rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, serta tanaman pendamping yang saling menguntungkan. Semua ini adalah ilmu yang terangkum dalam peribahasa dan petuah, seperti “apa yang ditanam, itu yang dituai”, yang mengajarkan tentang tanggung jawab dan sebab-akibat dalam setiap tindakan terhadap bumi.

Kegiatan bercocok tanam juga merupakan praktik gotong royong yang memperkuat ikatan sosial. Masyarakat bergotong royong menggarap sawah, membersihkan ladang, atau memanen hasil bumi secara bersama-sama. Nilai kebersamaan ini menjadikan pertanian bukan sekadar urusan pemenuhan perut, tetapi juga sebagai media untuk merawat hubungan antar manusia dan dengan alam, menciptakan suatu harmoni yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

Filosofi di Balik Arsitektur dan Penataan Rumah

Kearifan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional tercermin dalam filosofi di balik arsitektur dan penataan rumah. Rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat bernaung, tetapi sebagai mikrokosmos yang merefleksikan hubungan harmonis antara penghuni, alam semesta, dan nilai-nilai komunitas. Setiap elemen, dari orientasi bangunan hingga pemilihan material, sarat dengan makna dan nasihat leluhur yang diwariskan melalui cerita dan adat.

Pemilihan lokasi dan orientasi rumah didasarkan pada kearifan lokal yang mendalam, sering kali terkait dengan mite dan legenda setempat. Rumah adat biasanya dibangun dengan menghadap ke arah tertentu, seperti ke timur tempat matahari terbit yang melambangkan harapan baru, atau membelakangi gunung yang dianggap keramat sebagai bentuk penghormatan. Penempatan pintu dan jendela dirancang untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami, mencerminkan prinsip keselarasan dengan alam dan memanfaatkan kekuatannya tanpa merusak.

Struktur dan material bangunan menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara bijaksana, seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Penggunaan material alami ini bukan hanya karena ketersediaannya, tetapi juga karena pemahaman akan sifatnya yang mampu menciptakan iklim mikro yang nyaman. Filosofi “meminjam dari alam” ini datang dengan tanggung jawab untuk melestarikannya, di mana penebangan pohon dilakukan dengan ritual tertentu dan hanya mengambil apa yang diperlukan, selaras dengan ajaran untuk tidak serakah.

Penataan ruang dalam rumah tradisional mengikuti hierarki dan fungsi yang jelas, mencerminkan tata nilai sosial dan spiritual masyarakat. Bagian-bagian rumah seperti ruang penerima tamu, dapur, dan area privat dibagi dengan saksama, sering kali dipisahkan oleh tingkatan lantai atau pembatas alami. Ada ruang khusus untuk berkumpulnya keluarga dan tempat menyimpan benda-benda pusaka, yang menegaskan pentingnya ikatan kekerabatan dan penghormatan pada leluhur. Setiap sudut rumah dirancang untuk mendukung aktivitas harian yang penuh makna dan sesuai dengan norma adat.

Simbol-simbol dan ornamentasi yang menghiasi rumah bukan sekadar hiasan, tetapi merupakan visualisasi dari pepatah, cerita, dan harapan. Ukiran dengan motif flora dan fauna tertentu mengandung doa dan perlindungan, sementara warna-warna yang dipilih memiliki makna simbolisnya sendiri. Semua elemen ini berfungsi sebagai pengingat harian bagi penghuninya tentang nilai-nilai kehidupan, seperti keberanian, kesuburan, dan kewaspadaan, yang menjadikan rumah sebagai ruang belajar yang hidup dan terus mengajarkan kearifan.

Nilai-nilai dalam Seni dan Kerajinan Tangan

Kearifan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional tidak hanya terwujud dalam tutur kata dan adat, tetapi juga termanifestasi secara nyata dalam seni dan kerajinan tangan. Setiap anyaman, ukiran, dan tenunan bukanlah sekadar benda pakai atau hiasan, melainkan perwujudan fisik dari nilai-nilai filosofis, cerita, dan hubungan harmonis dengan alam yang diwariskan leluhur.

Kerajinan anyaman dari bambu atau rotan mengajarkan nilai ketekunan, kesabaran, dan keselarasan. Pola anyaman yang berulang dan teratur mencerminkan irama kehidupan yang stabil dan berkelanjutan. Bahan-bahan alam yang digunakan menunjukkan penghormatan terhadap lingkungan, di mana pengambilan dilakukan secara bijak tanpa merusak kelestariannya, sebuah prinsip yang sangat dijunjung dalam filosofi hidup sehari-hari.

Seni ukir pada kayu atau batu seringkali bercerita tentang mite, legenda, dan nilai-nilai kepahlawanan. Setiap motif bukanlah ornamen kosong, melainkan simbol yang mengandung pesan moral dan pengingat akan ajaran luhur. Ukiran dengan motif tumbuhan dan hewan tertentu merupakan doa dan harapan untuk kesuburan, kekuatan, dan perlindungan, yang menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat.

Kain tenun dan batang dengan corak tradisional merupakan catatan visual yang menceritakan sejarah, status sosial, dan kepercayaan komunitas. Proses menenun yang panjang dan rumit melatih kesabaran dan ketelitian, sementara pemilihan warna alam dari tumbuhan mencerminkan kearifan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Setiap helai benang adalah jejak dari sebuah filosofi hidup yang menghargai proses, ketekunan, dan keindahan yang lahir dari keselarasan dengan alam.

Dengan demikian, seni dan kerajinan tangan adalah medium yang menghubungkan dunia nilai dengan praktik nyata. Melalui aktivitas membuat dan menggunakan benda-benda ini, masyarakat zaman dulu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga terus-menerus mengingat, mempraktikkan, dan mewariskan kearifan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Warisan untuk Generasi Sekarang

Warisan untuk Generasi Sekarang bukanlah sekadar nostalgia akan masa lalu, melainkan sebuah repositori kearifan hidup yang dalam dari nenek moyang kita. Filosofi hidup tradisional yang tercermin dalam cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu menawarkan pedoman berharga untuk menjalani kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Melalui tutur cerita, norma adat, dan aktivitas harian, nilai-nilai luhur seperti kebijaksanaan, gotong royong, dan kelestarian diwariskan, memberikan fondasi kokoh bagi identitas dan kelangsungan hidup budaya kita di masa kini dan yang akan datang.

Relevansi Nilai-nilai Leluhur di Era Modern

Warisan untuk Generasi Sekarang bukanlah sekadar nostalgia akan masa lalu, melainkan sebuah repositori kearifan hidup yang dalam dari nenek moyang kita. Filosofi hidup tradisional yang tercermin dalam cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu menawarkan pedoman berharga untuk menjalani kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Melalui tutur cerita, norma adat, dan aktivitas harian, nilai-nilai luhur seperti kebijaksanaan, gotong royong, dan kelestarian diwariskan, memberikan fondasi kokoh bagi identitas dan kelangsungan hidup budaya kita di masa kini dan yang akan datang.

Relevansi nilai-nilai leluhur di era modern justru semakin krusial. Dalam dunia yang serba cepat dan individualistik, prinsip gotong royong mengajarkan tentang kekuatan kolaborasi dan empati. Kearifan ekologis dalam mengelola alam menjadi penawar bagi krisis lingkungan, mengingatkan kita untuk hidup selaras, bukan mengeksploitasi. Sementara itu, cerita dan pepatah tetap relevan sebagai alat pengajaran karakter yang efektif, menanamkan moral dan kebijaksanaan dengan cara yang mudah dicerna.

Nilai-nilai ini bukan untuk dikeramatkan begitu saja, melainkan untuk diadaptasi. Konstitusi tidak tertulis dari adat istiadat dapat menginspirasi tata kelola komunitas yang lebih manusiawi. Filosofi di balik arsitektur dan kerajinan tradisional menginspirasi desain berkelanjutan dan penuh makna. Dengan demikian, warisan leluhur bukan beban masa lalu, tetapi kompas yang menuntun generasi sekarang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Mengadaptasi Kearifan Lama untuk Konteks Baru

Warisan untuk Generasi Sekarang bukanlah sekadar nostalgia akan masa lalu, melainkan sebuah repositori kearifan hidup yang dalam dari nenek moyang kita. Filosofi hidup tradisional yang tercermin dalam cerita, adat, dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu menawarkan pedoman berharga untuk menjalani kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar.

Relevansi nilai-nilai leluhur di era modern justru semakin krusial. Dalam dunia yang serba cepat dan individualistik, prinsip gotong royong mengajarkan tentang kekuatan kolaborasi dan empati. Kearifan ekologis dalam mengelola alam menjadi penawar bagi krisis lingkungan, mengingatkan kita untuk hidup selaras, bukan mengeksploitasi.

Nilai-nilai ini bukan untuk dikeramatkan begitu saja, melainkan untuk diadaptasi. Konstitusi tidak tertulis dari adat istiadat dapat menginspirasi tata kelola komunitas yang lebih manusiawi. Filosofi di balik arsitektur dan kerajinan tradisional menginspirasi desain berkelanjutan dan penuh makna.

Dengan demikian, warisan leluhur bukan beban masa lalu, tetapi kompas yang menuntun generasi sekarang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berkelanjutan, dengan mengadaptasi kearifan lama untuk konteks yang baru.