Cerita Rakyat dan Dongeng sebagai Pedoman Hidup

Cerita rakyat dan dongeng bukan sekadar hiburan pengantar tidur, melainkan merupakan cermin kebijaksanaan leluhur yang penuh dengan petunjuk hidup. Melalui kisah-kisah simbolis tentang nilai kesederhanaan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam, nenek moyang kita mewariskan sebuah pedoman hidup yang abadi. Filosofi hidup tradisional ini tertanam dalam setiap narasi, menjadi fondasi adat dan praktik kehidupan sehari-hari orang zaman dulu untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh syukur.

Pesan Moral dalam Kisah-Kisah Leluhur

Cerita rakyat dan dongeng berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah seperti Malin Kundang yang mengajarkan bakti pada orang tua, atau Timun Mas yang penuh dengan nilai kecerdikan dan kesabaran, bukanlah sekadar fiksi. Mereka adalah prototipe yang menggambarkan konsekuensi dari setiap tindakan, menekankan bahwa hidup sederhana dan lurus akan membawa pada keberkahan.

Pesan moral dalam setiap cerita leluhur itu terintegrasi langsung dengan adat dan tradisi. Nilai-nilai seperti gotong royong, sikap hormat pada yang lebih tua, dan bersyukur atas hasil yang didapat dari alam diajarkan secara turun-temurun melalui dongeng. Dengan demikian, filosofi hidup sederhana tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi praktik nyata yang membentuk tata nilai masyarakat zaman dulu dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya.

Pada akhirnya, cerita-cerita ini adalah warisan non-material yang paling berharga. Mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian hidup tidak diukur dari kekayaan materi, tetapi dari bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh integritas, rendah hati, dan selaras dengan alam sekitar, sebagaimana diajarkan oleh orang-orang bijak zaman dulu.

Kearifan Lokal yang Tersirat dalam Setiap Narasi

Cerita rakyat dan dongeng berperan sebagai pedoman hidup yang mengajarkan filosofi hidup sederhana, jujur, dan selaras dengan alam. Setiap narasi mengandung kearifan lokal yang menjadi kompas moral bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jauh melampaui fungsi hiburan semata.

Kearifan lokal tersebut tersirat dalam setiap alur dan karakter, menggambarkan konsekuensi nyata dari setiap pilihan hidup. Kisah-kisah ini menekankan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah jalan menuju keberkahan, sementara keserakahan dan kecurangan hanya akan membawa petaka.

Nilai-nilai itu kemudian terintegrasi ke dalam adat istiadat dan praktik keseharian, menjadi fondasi tata nilai masyarakat. Melalui dongeng, ajaran tentang gotong royong, menghormati orang tua, dan bersyukur kepada alam diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan kelangsungan filosofi hidup tradisional.

Dengan demikian, cerita rakyat dan dongeng adalah warisan luhur yang menjaga agar kearifan lokal tetap hidup, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup penuh integritas dan keselarasan, bukan pada kekayaan materi.

Fungsi Dongeng sebagai Media Pengajaran Nilai Kesederhanaan

Cerita rakyat dan dongeng berperan sebagai pedoman hidup yang mengajarkan filosofi hidup sederhana, jujur, dan selaras dengan alam. Setiap narasi mengandung kearifan lokal yang menjadi kompas moral bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jauh melampaui fungsi hiburan semata.

Kearifan lokal tersebut tersirat dalam setiap alur dan karakter, menggambarkan konsekuensi nyata dari setiap pilihan hidup. Kisah-kisah ini menekankan bahwa kesederhanaan dan kejujuran adalah jalan menuju keberkahan, sementara keserakahan dan kecurangan hanya akan membawa petaka.

Nilai-nilai itu kemudian terintegrasi ke dalam adat istiadat dan praktik keseharian, menjadi fondasi tata nilai masyarakat. Melalui dongeng, ajaran tentang gotong royong, menghormati orang tua, dan bersyukur kepada alam diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan kelangsungan filosofi hidup tradisional.

Dengan demikian, cerita rakyat dan dongeng adalah warisan luhur yang menjaga agar kearifan lokal tetap hidup, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup penuh integritas dan keselarasan, bukan pada kekayaan materi.

Adat Istiadat yang Mengajarkan Keselarasan

Adat istiadat yang mengajarkan keselarasan merupakan inti dari filosofi hidup tradisional masyarakat zaman dulu, yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nilai-nilai tentang kesederhanaan, kejujuran, dan harmoni dengan alam tidak hanya menjadi ajaran abstrak, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata melalui berbagai upacara dan tradisi turun-temurun. Ritual-ritual ini, mulai dari yang terkait dengan pertanian hingga kehidupan bermasyarakat, dirancang untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, sesama, dan alam semesta, mewariskan pedoman hidup yang penuh makna dan syukur.

Ritual dan Upacara Adat yang Berbasis pada Rasa Cukup

Adat istiadat yang mengajarkan keselarasan seringkali termanifestasi dalam ritual dan upacara adat yang berlandaskan rasa cukup. Filosofi hidup sederhana “cukup” bukanlah tentang kemiskinan, melainkan tentang mengetahui batas dan mensyukuri setiap anugerah yang diterima. Dalam berbagai upacara, mulai dari syukuran panen hingga lingkaran hidup manusia, prinsip ini selalu menjadi inti, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan selalu menjaga keseimbangan.

Ritual-ritual tersebut dirancang untuk memelihara harmoni dengan alam dan sesama. Upacara adat seperti Sedekah Bumi atau Seren Taun bukan sekadar perayaan hasil panen yang melimpah, tetapi lebih merupakan bentuk ungkapan terima kasih kepada alam yang telah memberikan rezeki sesuai dengan kadar yang cukup. Setiap unsur dalam upacara, dari sesajen hingga doa-doa yang dipanjatkan, mencerminkan rasa syukur dan penghormatan atas apa yang telah diberikan, bukan untuk menuntut lebih.

Nilai rasa cukup ini juga diajarkan melalui upacara yang mengiringi perjalanan hidup seseorang, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam setiap tahapan, yang ditekankan adalah kesederhanaan dan makna di baliknya, bukan kemewahan atau kesombongan. Upacara-upacara ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati datang dari penerimaan dan rasa syukur atas apa yang ada, selaras dengan ajaran leluhur untuk hidup berintegritas dan rendah hati.

Dengan demikian, adat istiadat dan ritualnya berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan pentingnya hidup selaras dan berkecukupan. Mereka adalah praktik nyata dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi keseimbangan, menjamin bahwa filosofi hidup sederhana dan penuh syukur tetap lestari dari generasi ke generasi.

Prinsip Gotong Royong dan Tolong Menolong dalam Komunitas

Adat istiadat yang mengajarkan keselarasan dalam komunitas seringkali diwujudkan melalui prinsip gotong royong dan tolong menolong. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep, melainkan praktik nyata yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial masyarakat zaman dulu, mencerminkan filosofi hidup sederhana dan selaras dengan sesama.

Gotong royong adalah manifestasi langsung dari keselarasan, di mana setiap anggota komunitas bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan tanpa memandang balasan materi. Kegiatan seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau menggarap ladang bersama dilakukan dengan sukarela, mengajarkan bahwa kebersamaan dan kekuatan kolektif jauh lebih berharga daripada pencapaian individu.

Prinsip tolong menolong juga tertanam dalam keseharian, diajarkan melalui dongeng dan langsung dipraktikkan. Setiap orang dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan, sehingga membantu tetangga yang kesulitan dianggap sebagai kewajiban moral yang alami, bukan beban. Ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat dan menjamin tidak ada seorang pun yang terbengkalai.

Melalui adat ini, masyarakat belajar bahwa hidup yang harmonis dan bermakna dicapai dengan saling menjaga, bukan dengan mengejar keuntungan pribadi. Gotong royong dan tolong menolong adalah warisan kearifan leluhur yang menjaga keselarasan komunitas, menjadikan filosofi hidup sederhana dan penuh syukur sebagai kenyataan sehari-hari.

Aturan Tidak Tertulis tentang Menjaga Hubungan dengan Alam

Adat istiadat yang mengajarkan keselarasan dengan alam merupakan aturan tidak tertulis yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat tradisional. Nilai-nilai ini diwariskan turun-temurun, mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, sehingga harus senantiasa menjaga hubungan timbal balik yang harmonis.

Prinsip ini termanifestasi dalam berbagai ritual, seperti Sedekah Bumi atau Seren Taun, yang bukan sekadar perayaan tetapi bentuk ungkapan syukur dan penghormatan kepada alam. Ritual-ritual ini mengajarkan untuk tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan selalu memberi kembali sebagai bentuk terima kasih, menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.

Aturan tidak tertulis ini juga mengatur tata cara berladang, seperti menanam dan memanen sesuai dengan musim, atau menyisihkan sebagian hasil untuk satwa, yang mencerminkan sebuah perjanjian lama dengan alam. Setiap tindakan mengandung makna mendalam untuk memastikan bahwa eksploitasi tidak terjadi dan kelestarian terjaga untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, adat istiadat tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup yang memastikan setiap langkah manusia selaras dengan irama alam. Ini adalah kearifan lokal yang menjamin keberlangsungan hidup, mengajarkan bahwa menjaga hubungan dengan alam sama dengan menjaga kehidupan itu sendiri.

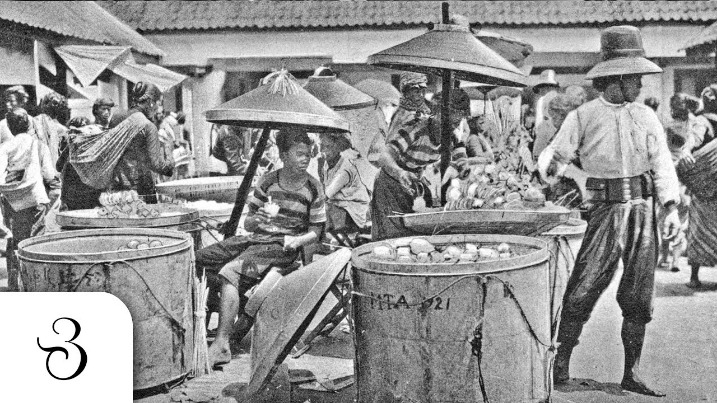

Kehidupan Sehari-hari yang Mencerminkan Filosofi

Kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional adalah perwujudan nyata dari filosofi hidup sederhana yang diwariskan leluhur. Nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam tidak hanya menjadi ajaran dalam cerita, tetapi terpatri dalam setiap tindakan, dari cara bercocok tanam yang menghormati musim hingga semangat gotong royong dalam bermasyarakat. Setiap ritme keseharian mereka adalah cerminan dari sebuah kearifan yang dalam, yang mengajarkan bahwa hidup yang bermakna ditemukan dalam rasa syukur, kecukupan, dan harmoni dengan segala ciptaan.

Pola Konsumsi yang Berkelanjutan dan Bebas Sampah

Kehidupan sehari-hari yang mencerminkan filosofi hidup sederhana leluhur secara alami berjalan seiring dengan pola konsumsi yang berkelanjutan dan bebas sampah. Masyarakat tradisional melihat setiap sumber daya sebagai anugerah yang harus dihormati, sehingga mereka mengadopsi prinsip “cukup” dengan hanya mengambil apa yang dibutuhkan dari alam. Pola konsumsi ini tidak menghasilkan limbah berlebih karena segala sesuatu, mulai dari bahan pangan hingga barang bekas, dimanfaatkan secara maksimal dan didaur ulang menjadi kompos atau keperluan lain.

Kearifan lokal yang diajarkan melalui dongeng dan adat istiadat menekankan hubungan timbal balik dengan alam. Praktik seperti bercocok tanam dengan rotasi, memanen sesuai musim, dan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali adalah bentuk nyata dari filosofi ini. Sisa-sisa organik dikembalikan ke tanah sebagai pupuk, menyempurnakan siklus alami yang berkelanjutan tanpa meninggalkan jejak sampah yang mencemari.

Semangat gotong royong juga memperkuat gaya hidup tanpa sampah, dimana barang-barang dipinjamkan dan dibagikan antar komunitas, mengurangi kebutuhan untuk memiliki segala sesuatu sendiri yang berujung pada konsumsi berlebihan. Dengan menjalani prinsip hidup selaras ini, masyarakat tidak hanya menjalankan warisan leluhur tetapi juga menciptakan sebuah sistem konsumsi yang beretika dan lestari untuk bumi.

Arsitektur Rumah dan Penggunaan Bahan Alam

Kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional adalah perwujudan nyata dari filosofi hidup sederhana yang diwariskan leluhur. Nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam tidak hanya menjadi ajaran dalam cerita, tetapi terpatri dalam setiap tindakan, dari cara bercocok tanam yang menghormati musim hingga semangat gotong royong dalam bermasyarakat.

Arsitektur rumah tradisional menjadi cerminan filosofi ini. Rumah dibangun dengan prinsip keselarasan, menghadap ke arah matahari terbit atau mengikuti kontur alam, bukan menaklukkannya. Setiap sudut dan ruang memiliki makna simbolis, seperti ruang keluarga yang menjadi pusat, melambangkan pentingnya kebersamaan.

Penggunaan bahan alam seperti kayu, bambu, batu, dan daun bukan sekadar masalah ketersediaan, tetapi merupakan bentuk penghormatan. Bahan-bahan ini dipilih karena mampu bernapas bersama alam, menciptakan iklim mikro yang nyaman dan kembali menyatu dengan tanah tanpa meninggalkan jejak rusak ketika sudah tidak terpakai.

Pola konsumsi sehari-hari pun mengikuti prinsip bebas sampah. Setiap sumber daya dimanfaatkan semaksimal mungkin; sisa tanaman menjadi kompos, dan barang bekas didaur ulang menjadi alat baru. Kehidupan yang selaras ini adalah praktik nyata dari kearifan lokal bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup cukup, penuh syukur, dan menjaga keseimbangan dengan segala ciptaan.

Makanan dan Pola Makan yang Sederhana dan Sehat

Makanan dan pola makan masyarakat tradisional adalah perwujudan paling nyata dari filosofi hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pangan diambil secukupnya dari alam sekitar, seperti umbi-umbian, sayuran liar, dan ikan sungai, mencerminkan prinsip rasa “cukup” dan syukur atas apa yang telah disediakan oleh bumi tanpa mengeksploitasi berlebihan.

Setiap hidangan disajikan dengan sederhana, mengutamakan kegunaan dan rasa syukur, bukan kemewahan atau penampilan. Proses memasaknya pun dilakukan dengan cara-cara alami, seperti merebus, mengukus, atau membakar, yang mempertahankan rasa asli dan nutrisi makanan, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap bahan pangan yang dianggap sebagai anugerah.

Pola makannya terjadwal dan teratur, seringkali dibagi bersama keluarga besar, memperkuat ikatan dan kebersamaan. Tidak ada makanan yang terbuang percuma, karena sisa-sisa organik akan dikembalikan ke tanah sebagai kompos, menyempurnakan siklus alam yang berkelanjutan dan bebas sampah.

Dengan demikian, meja makan masyarakat tradisional adalah cerminan langsung dari kearifan leluhur: bahwa makan bukan sekadar urusan mengisi perut, tetapi juga sebuah ritual syukur, kesederhanaan, dan menjaga harmoni dengan alam.

Warisan untuk Generasi Masa Kini

Warisan untuk Generasi Masa Kini dari para leluhur kita adalah filosofi hidup tradisional yang mengajarkan kesederhanaan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam. Nilai-nilai luhur ini tidak hanya terkandung dalam cerita rakyat dan dongeng, tetapi telah terpatri dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu, menjadi sebuah pedoman hidup yang abadi untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, syukur, dan harmoni.

Relevansi Nilai Kesederhanaan di Era Modern

Warisan nilai kesederhanaan dari leluhur merupakan pedoman abadi yang justru menemukan relevansinya yang paling vital di era modern yang penuh kompleksitas dan konsumerisme. Dalam dunia yang didorong oleh kecepatan dan akumulasi materi, filosofi hidup sederhana yang terkandung dalam cerita rakyat, adat istiadat, dan keseharian nenek moyang kita menjadi penyeimbang yang krusial.

Nilai-nilai seperti rasa cukup, gotong royong, dan keselarasan dengan alam memberikan antidot terhadap gaya hidup boros dan individualistik. Prinsip “cukup” mengajarkan generasi masa kini untuk menemukan kebahagiaan bukan pada kepemilikan, tetapi pada rasa syukur, sehingga dapat melawan arus budaya yang mendefinisikan kesuksesan secara materialistik.

Kearifan lokal tentang hidup tanpa sampah dan konsumsi berkelanjutan yang dipraktikkan orang zaman dulu justru menjadi solusi nyata bagi krisis lingkungan saat ini. Pola hidup yang selaras dengan alam itu menunjukkan jalan keluar dari masalah polusi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, menawarkan model keberlanjutan yang telah teruji oleh waktu.

Dengan demikian, warisan kesederhanaan ini bukanlah romantisme masa lalu, melainkan sebuah kompas yang relevan untuk menavigasi tantangan zaman sekarang. Ia mengingatkan bahwa kemajuan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang hidup lebih bermakna, penuh integritas, dan dalam harmoni dengan sesama serta bumi.

Mengadaptasi Kearifan Tradisional dalam Gaya Hidup Kontemporer

Warisan nilai kesederhanaan dari leluhur merupakan pedoman abadi yang justru menemukan relevansinya yang paling vital di era modern yang penuh kompleksitas dan konsumerisme. Dalam dunia yang didorong oleh kecepatan dan akumulasi materi, filosofi hidup sederhana yang terkandung dalam cerita rakyat, adat istiadat, dan keseharian nenek moyang kita menjadi penyeimbang yang krusial.

Nilai-nilai seperti rasa cukup, gotong royong, dan keselarasan dengan alam memberikan antidot terhadap gaya hidup boros dan individualistik. Prinsip “cukup” mengajarkan generasi masa kini untuk menemukan kebahagiaan bukan pada kepemilikan, tetapi pada rasa syukur, sehingga dapat melawan arus budaya yang mendefinisikan kesuksesan secara materialistik.

Kearifan lokal tentang hidup tanpa sampah dan konsumsi berkelanjutan yang dipraktikkan orang zaman dulu justru menjadi solusi nyata bagi krisis lingkungan saat ini. Pola hidup yang selaras dengan alam itu menunjukkan jalan keluar dari masalah polusi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, menawarkan model keberlanjutan yang telah teruji oleh waktu.

Dengan demikian, warisan kesederhanaan ini bukanlah romantisme masa lalu, melainkan sebuah kompas yang relevan untuk menavigasi tantangan zaman sekarang. Ia mengingatkan bahwa kemajuan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang hidup lebih bermakna, penuh integritas, dan dalam harmoni dengan sesama serta bumi.

Menjaga Warisan Budaya dari Kepunahan

Warisan untuk generasi masa kini dari para leluhur kita adalah filosofi hidup tradisional yang mengajarkan kesederhanaan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam. Nilai-nilai luhur ini tidak hanya terkandung dalam cerita rakyat dan dongeng, tetapi telah terpatri dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari orang zaman dulu, menjadi sebuah pedoman hidup yang abadi untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, syukur, dan harmoni.

Warisan nilai kesederhanaan dari leluhur merupakan pedoman abadi yang justru menemukan relevansinya yang paling vital di era modern yang penuh kompleksitas dan konsumerisme. Dalam dunia yang didorong oleh kecepatan dan akumulasi materi, filosofi hidup sederhana yang terkandung dalam cerita rakyat, adat istiadat, dan keseharian nenek moyang kita menjadi penyeimbang yang krusial.

Nilai-nilai seperti rasa cukup, gotong royong, dan keselarasan dengan alam memberikan antidot terhadap gaya hidup boros dan individualistik. Prinsip “cukup” mengajarkan generasi masa kini untuk menemukan kebahagiaan bukan pada kepemilikan, tetapi pada rasa syukur, sehingga dapat melawan arus budaya yang mendefinisikan kesuksesan secara materialistik.

Kearifan lokal tentang hidup tanpa sampah dan konsumsi berkelanjutan yang dipraktikkan orang zaman dulu justru menjadi solusi nyata bagi krisis lingkungan saat ini. Pola hidup yang selaras dengan alam itu menunjukkan jalan keluar dari masalah polusi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, menawarkan model keberlanjutan yang telah teruji oleh waktu.

Dengan demikian, warisan kesederhanaan ini bukanlah romantisme masa lalu, melainkan sebuah kompas yang relevan untuk menavigasi tantangan zaman sekarang. Ia mengingatkan bahwa kemajuan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang hidup lebih bermakna, penuh integritas, dan dalam harmoni dengan sesama serta bumi.